Очень важно установление объема понятия, т. е. совокупности «предметов, которая мыслится в понятии», [24] Логика. С. 27.

множества «предметов, обобщаемых и выделяемых в понятии». [25] Ивлев Ю. В. Указ. соч. С. 141.

Объем позволяет исследователю разобраться в видах понятия и четко классифицировать предметы, входящие в понятие. Это касается и совместимых понятий, когда объемы их частично или полностью совпадают, и несовместимых, когда не имеется общих элементов объема понятий.

В целом уголовное право имеет дело с совместимыми понятиями; с несовместимыми – крайне редко (преступление и посягательство при необходимой обороне или крайней необходимости и др.). Поэтому подробнее остановимся на первых. Совместимые понятия соотносятся друг с другом в трех вариантах:

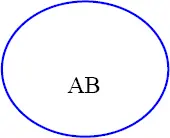

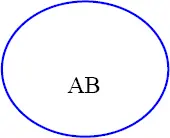

1) соотношения равнозначности, когда понятия полностью совпадают друг с другом основными своими признаками (типичными, существенными) (рис. 1);

Рис. 1

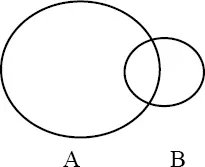

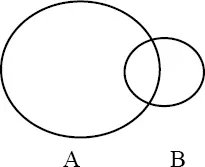

2) соотношения пересечения, когда понятия совпадают между собой частью признаков, другая часть признаков в каждом понятии самостоятельна (рис. 2);

Рис. 2

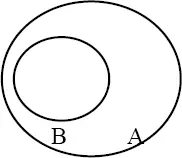

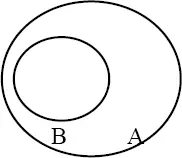

3) соотношения подчинения, когда понятия соотносятся как целое и часть, при этом все существенные признаки одного понятия являются лишь частью признаков другого (рис. 3).

Рис. 3

Существенность свойств, признаков явления может носить различный характер в зависимости от целей и задач исследования и его приемов. Например, при анализе существенными будут признаваться те свойства, которые помогают обособить класс от класса, являются специфичными для каждого класса отдельно, а при синтезе существенными должны быть признаны только те, которые объединяют различные предметы в один класс. При этом существенные для анализа, естественно, будут несущественными для синтеза, и наоборот.

В этом плане совершенно обоснованно подвергается критике мнение А. Д. Горбуза о том, что только тождество проявляется в существенных признаках, а различие – в признаках второстепенных. [26] Наумов А. В., Новиченко А. С . Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. С. 17.

Понятия в их системе могут выступать на различных уровнях. Так, В. Кнапп, А. Герлох предлагают выделять классы первого, второго и более высокого порядка. [27] Кнапп В., Герлох А . Логика в правовом сознании. М., 1987. С. 148–149.

По существу, это чисто логические разновидности понятия. В правовой литературе, например, предлагается выделять понятия «институты права» также на различных уровнях: генеральные институты, институты, субинституты и подсубинституты – на основании степени их общности. [28] Малков В. К . Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. Казань, 1982. С. 140.

Л. Н. Кривоченко предлагает выделять уголовно-правововые категории применительно к классификации преступлений. [29] Кривоченко Л. Н . Классификация преступлений, Харьков, 1983. С. 55.

Более точной представляется последняя позиция, поскольку категории – «наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания», [30] Советский энциклопедический словарь. С. 564; Философский энциклопедический словарь. С. 251.

по крайней мере, это более соответствует выделенным В. П. Малковым генеральным институтам: вне всякого сомнения, понятия «уголовный закон», «преступление», «наказание» – это предельно общие, фундаментальные понятия уголовного права, т. е. категории права. В то же время в уголовном праве, да и в праве вообще, традиционно сложилось понятие « институт права », хотя вот этой всеобщности, фундаментальности в нем не выделено. [31] Советский энциклопедический словарь. С. 499.

Представляется, что все указанные понятия имеют место и в уголовном праве: на различных уровнях общности располагаются категории, институты, виды уголовно-правовых понятий. Особенно важно это терминологическое и сущностное размежевание при выделении уголовно-правовых понятий Общей и Особенной частей уголовного права. Например, категории преступлений выделяются в Общей части (особо тяжкие, тяжкие и т. д.) и конкретизируются в Особенной части (кража, хулиганство и т. д.). Для того чтобы в подобных случаях не было терминологического смешения, лучше в конкретных ситуациях относительно понятий Общей части применять термин «институт», а Особенной части – «вид», что, впрочем, не исключает применения термина «вид» и относительно некоторых понятий Общей части уголовного права, когда подобное не входит в противоречие с понятиями Особенной части, и наоборот. В тех условиях, когда в исследовании не будет хватать трехуровневого деления понятий, нельзя исключить и применения терминов «подинститут», «подвид».

Читать дальше

![Анатолий Бергер - Состав преступления [сборник]](/books/71535/anatolij-berger-sostav-prestupleniya-sbornik-thumb.webp)