Аналогичная ситуация и с МЧП. МЧП – это и международное, и национальное право одновременно.Когда мы говорим, что МЧП – самостоятельная система, то термин «система» употребляется не в смысле выделения какой-то третьей системы права, а в смысле подчеркивания полисистемного характера МЧП. Более правильным было бы употребление термина «правовая полисистема» или «полисистемный комплекс», в котором объединяются нормы национального и международного характера. Критерий их объединения один – предмет, который они регулируют. С этих позиций совершенно неважно, какая норма – международная или национальная – применяется. Например, наследственное отношение с участием граждан России и Польши будет регулироваться международной коллизионной нормой, содержащейся в Варшавском договоре между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 г. [87] БМД. 2002. № 5. Настоящий договор вступил в силу с 18 января 2002 г.

Наследственное отношение с участием граждан России и США будет регулироваться национальной коллизионной нормой российского или американского права в силу отсутствия применимой международной коллизионной нормы.

Эффективность правового регулирования не будет зависеть от характера применяемого регулятора (международная или национальная коллизионная норма). В этом смысле эффективность регулирования одинакова, различие заключается в характере регулятора, а не в его содержании. Почему же мы не можем объединить данные регуляторы в одном правовом комплексе? Почему мы должны стыдливо перетягивать международную коллизионную норму в национальную правовую систему для отыскания эфемерного качества моносистемности? Почему моносистемность возводится ее защитниками в ранг божества? Убедительных аргументов сторонники моносистемности, на наш взгляд, все-таки не приводят. Думается, что логичным выглядит вывод о возможности существования МЧП как полисистемы. Если абстрагироваться от устоявшейся терминологии (хотя в данном случае терминология не столь существенна), можно было бы применительно к той полисистеме, которую мы называем МЧП, употребить термин «транснациональное право».

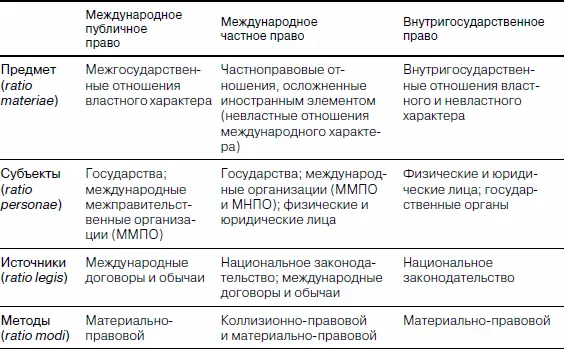

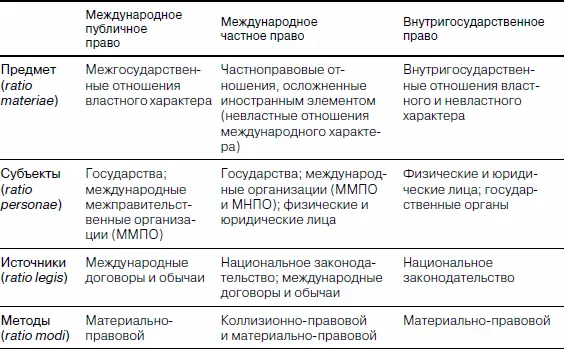

Завершая главу о предмете, методе, субъектах и источниках МЧП, предложим следующее определение: МЧП – это полисистемный комплекс (дуалистичная система), объединяющий нормы различной правовой природы и характера, которые содержатся в национальном законодательстве, международных договорах и обычаях, регулирующий осложненные иностранным элементом (международные) коллизионные, материальные (частноправового характера) и процессуальные (тесно связанные с частноправовой сферой) отношения с помощью коллизионного и субстантивного методов. Соотношение МЧП с международным публичным и внутригосударственным правом можно представить в виде таблицы (табл. 2).

Таблица 2

Асосков А. Реформа раздела VI «Международное частное право» Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. № 2.

Богуславский М. М., Светланов-Лисицын А. Г. (ред.). Современное международное частное право в России и Евросоюзе: в 2 т. М.: Норма, 2013.

Вельяминов Г. М. О понятиях международного частного права, правовой унификации и права в целом // Закон. 2013. № 12.

Вознесенская Н. Н. Международное частное право и сравнительное правоведение // Вестник Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2012. № 6.

Доронина Н. Г. Актуальные проблемы международного частного права // Журнал российского права. 2010. № 1.

Комнатная Ю. А. К вопросу о введении в научный оборот термина «международное частное право» в отечественной дореволюционной правовой доктрине // Международное публичное и частное право. 2012. № 4.

Рягузов А. А. Новый закон КНР о международном частном праве // Международное публичное и частное право. 2011. № 5.

Филатова У. Б. Система принципов международного частного права // Евразийский юридический журнал. 2010. № 10.

Халафян Р. М. Концепция международного «мягкого права» в международно-правовой доктрине // Евразийский юридический журнал. 2012. № 2.

Швакин С. В. Проблемы международного взаимодействия национальных правовых систем // Евразийский юридический журнал. 2012. № 6.

Читать дальше