Ветхий Завет (в частности, “Псалтирь”), описывает библейских воинствующих людей. Скорее всего, их желание иметь царя во главе было также обусловлено тем фактом, что они видели в нем сильный дух и побеждающего полководца, способного объединить их, собрать и защитить. Царь Давид руководил государством 40 лет. После него стал царем его сын Соломон, мудрейший из царей. И люди увидели в нем мудрость от Бога. Царь Соломон был его любимцем, хотя он и нарушал нравственные устои. В частности, следует отметить, что, приняв и исполнив желание людей иметь во главе земного царя, Бог тем не менее признал это желание великим грехом. И народ не раскаялся в том, что предпочел земного владыку Правителю Небес. Таким образом, царь в государстве стал главным по всем канонам царства.

Ветхий Завет говорит о любви народа к царю, его уважении и почитании, но в то же время – по свержении царей этим же народом. Последнее, однако, не отменяло его значимости в древнеизраильском обществе: после смерти первого царя Саула люди “плакали, плакали и постились до вечера о Сауле” (2 Цар. 1:12). Смерть царя была воспринята всеми как личная утрата. Кем бы он ни был, для своего народа он оставался желанным правителем.

Следует заметить, что страдания народа подчеркнули важность царя как олицетворения государства и народа. Царь был символом целостности государства. Люди знали об этом и боялись его потерять. Стандарты Ветхого Завета приравнивают царя к категории “справедливость”. Без царя нет справедливости, потому что нет никого, кто мог бы судить и успокоить “многих людей”, в то время как у Израиля нет царя, поэтому “каждый делал то, что он считается правильным” (Суд. 21:25). Таким образом, Ветхий Завет можно назвать трактатом о государстве и власти, а также элементом светского государства.

* * *

Как всеобщее теократическое общество Израиль во времена “эпохи царей” свидетельствует о светской модели властных отношений государства и священников. Священники были частью бывшего государства Израиль, назначались царями и контролировались ими. Так, например, царь Давид назначал на должности не только командиров (командиров армии), но и священников. Согласно Ветхому Завету, “дом Господень” и институт священства не поглощали власть царя и не сливались с ней, а зависели от царского мнения. В Ветхом Завете “храм Господень”, в соответствии со “светскими канонами”, был самостоятельным социальным институтом, а не государством в государстве. Вековая модель отношений между царской властью и духовенством также прослеживается в Третьей Книге Царств, где Давид просит Садока помазать царя своим сыном Соломоном; указания царя исполняются без вопросов. Поэтому следует обратить внимание на то, что государство и царская власть могут быть усилены путем подчинения всех государственных институтов, а также и священнослужителей (церкви) [1] Жигулъская Е. Ю. Ветхий Завет и основы государственности ⁄⁄ Современная наука. 2011. № 4. С. 21–25.

.

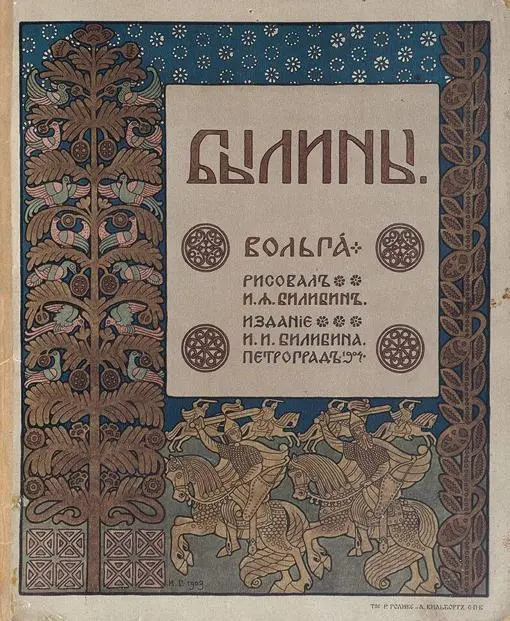

Былина (старина) – древнерусская, позже русская народная эпическая песня о героических событиях или примечательных эпизодах национальной истории XI–XVI вв.

Впервые термин “былины” был введен Иваном Сахаровым в сборнике “Песни русского народа” в 1839 г. Он исходил из выражения “по былинам” в “Слове о полку Игореве”, что значило “согласно факту”.

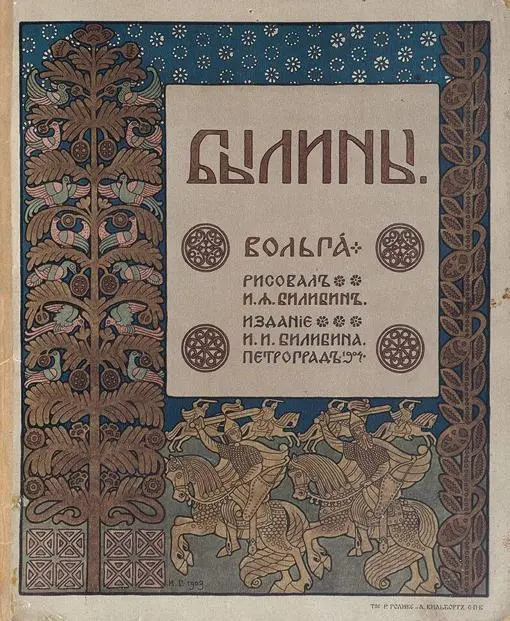

Былины. Вольга.

С рисунками И. Я. Билибина. 1904 г.

Былины как памятник народного литературного творчества длительный исторический период создавались и передавались в устной форме из поколения в поколение, от учителя к ученику.

Основной цикл былин – богатырский, он более-менее систематизирован, так как создавался в наиболее поздний период (12–14 вв.) и включал 400 былин киевского цикла, 130 былин новгородского цикла и более 100 былин общерусского цикла.

В центре множества русских былин стоит фигура киевского князя Владимира, которого иногда отождествляют с Владимиром Святославичем. Илья Муромец упоминается в XIII в. в норвежской “Саге о Тидреке Бернском” и немецкой поэме “Ортнит”. В 1594 г. немецкий путешественник Эрих Лассота видел гробницу Ильи Моровлина в Софийском соборе в Киеве. Алеша Попович служил у ростовских князей, потом перебрался в Киев и погиб в битве на реке Калке. В Новгородской первой летописи рассказывается о том, как Ставр Годинович навлек на себя гнев Владимира Мономаха, и его утопили за то, что он обокрал двух граждан Новгорода; в другом варианте той же летописи говорится, что его сослали. Дунай Иванович часто упоминается в летописях XIII в. в качестве одного из слуг князя Владимира Васильковича, а Сухмана Долмантьевича (Одихмантьевича) отождествляли с псковским князем Домантом (Довмонтом). В вариантах былины

Читать дальше