Возникновение такой же ситуации возможно в ряде случаев и по преступлениям других видов, таких, например, как наркоторговля, покушение на убийство по найму (когда субъект по собственной инициативе сообщает о полученном заказе на убийство в правоохранительные органы, либо когда в качестве этого лица выступает сотрудник органа дознания) и т. д.

Методика расследования в первой ситуации строится с учетом того, что лицо, в отношении которого возбуждается уголовное дело, участвовало в проведении документальной ревизии, знает о выявленной у него недостаче; в другом случае – предвидит возможность того, что о фактах получения им взяток (наркоторговле) может стать известно правоохранительным органам. А потому этот субъект уже предпринял попытки скрыть или уничтожить следы преступления, «готово» к встрече со следователем.

К примеру, когда следователь, возбудив по акту документальной ревизии уголовное дело о должностном преступлении, совершенном неким Ивановым, явился к нему для производства обыска в его жилище (естественно, имея для того надлежаще оформленные процессуальные документы), тот встретил его крайне недовольно, проворчав: «Сколько я вас должен ждать?». Эффективность проведенного обыска в этой связи была достаточно предсказуема (пример из следственной практики автора).

Во второй ситуации методика расследования на первоначальном его этапе, как сказано, всецело предопределяется возможностью использования фактора внезапности.

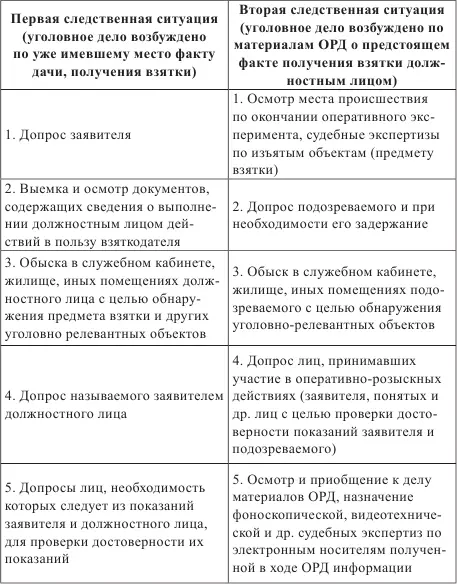

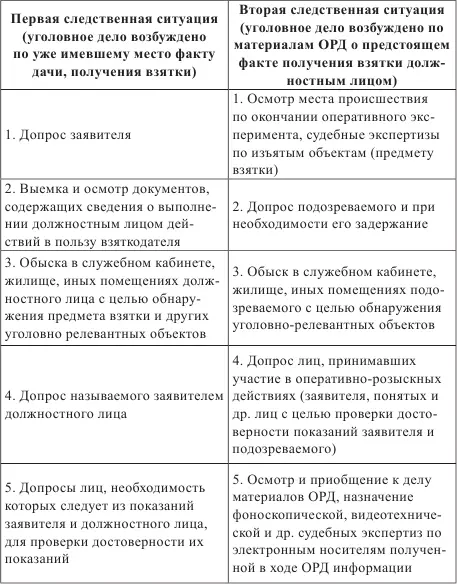

Приведем штатную последовательность первоначальных следственных действий по обнаружению, изъятию, проверке и оценке следов преступления в зависимости от названных ситуаций на примере расследования взяточничества. Следы же, вновь это напомним, от него, как и по всем другим криминалистически определенным преступлениям, остались на типовых для них объектах; в рассматриваемом примере – в документах, в предмете взятки, нажитом за счет преступления имущества, в памяти людей и т. п.

Таблица 3.3

Тут же отметим, что при создании отдельных частных методик расследования названные общие следственные ситуации развиваются, приобретают более конкретный характер, существенным образом дифференцируются в зависимости от особенностей классификации преступлений рассматриваемого вида, степени разработанности их криминалистической характеристики и, думается, самого подхода отдельных авторов к понятию следственной ситуации [480].

Конечно же, для структуризации той или иной ситуации досудебного уголовного преследования весьма значимо то, как она представляется стороне защиты (самому лицу, в отношении которого оно осуществляется и его адвокату) – от этого во многом зависит схема поведения данного лица при его объяснениях по поводу возникшего в его отношении подозрения, обвинения.

Представляется, что с прагматических позиций основу выбора подозреваемым определенной схемы поведения составляют те же факторы, что структурируют и определенную методическую следственную ситуацию (в соответствующей, разумеется, интерпретации).

Основные из них – информация, которой, по его мнению, располагает в отношении его причастности к преступлению следователь, и источники этой информации. Несомненно, что на конструирование защитной также влияют рефлексивные представления подозреваемого и (в большей степени как профессионального юриста) его адвоката о возможностях получения следователем дополнительной информации, усиливающей или ослабляющей обоснованность возникшего в отношении лица подозрения.

Перечень таких схем возможного поведения также конечен для преступлений отдельных криминалистически определенных видов.

К примеру, лицо, подозреваемое или заподозренное в совершении (исполнительстве) насильственного преступления, гипотетически может занять одну из следующих схем поведения при допросе:

– отрицание своего нахождение на месте совершения преступления (в том числе выдвигая себе алиби);

– признание факта своего нахождения в этом месте, но отрицание совершения преступления;

– признание факта совершения вмененных ему действий, но объяснение их учинения причинами и обстоятельствами, либо вовсе исключающими их криминальный характер (крайней необходимостью, необходимой обороной, добровольным отказом), либо смягчающими ответственность за их совершение (состоянием аффекта, неосторожной формой вины к наступившим в результате деяния последствиям);

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу