В то же время ряд разрешаемых судебно-медицинской экспертизой трупа диагностических вопросов (например, о взаиморасположении потерпевшего и нападающего, о наличии следов борьбы и самообороны и т. п.) позволят с той или иной долей вероятности реконструировать криминальную ситуацию, а данные о личности подозреваемого – уточнить либо объективность ее реконструкции, либо оценить правдивость самих показаний этого лица, их достоверность.

Обстоятельства, составляющие предмет доказывания по уголовному делу, достаточно строго очерчены и предопределены уголовно-процессуальным законом (ст. 73, 299, 421 УПК). Однако необходимая прагматическая и познавательная сущность установления главных и промежуточных фактов в этих пределах с рассматриваемых позиций во многом обусловлена видом, к которому относится расследуемое преступление. Их специфические особенности, объем самих обстоятельств, пространственно-временные связи отдельных обстоятельств между собой и т. п., которые, как это уже неоднократно отмечалось, обусловлены диспозицией соответствующей уголовно-правовой нормы, конкретным способом ее реализации и мотивом преступления в данной криминальной ситуации, подлежат установлению при расследовании убийства, другие при расследовании дачи, получения взятки.

Данная специфика, вновь напомним, всецело предопределяет приложение достижений частных теорий криминалистики, технических и тактических средств при разработке соответствующей частной методики.

Это же влечет необходимую интерпретацию в соответствующей частной методике общих положений об организации и планировании расследования преступлений (причем начиная с момента получения сообщения о происшествии и выдвижения по нему систем типовых версий).

Одни из них, продолжая приведенные ранее гипотетические примеры, будут формулироваться при обнаружении трупа, совершенно другие – при получении заявления о предстоящем факте дачи, получения взятки. Особенности присущи и организации последующего и заключительного этапов расследования преступлений определенного вида – вплоть до архитектоники постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого и выполнения по делу требований ст. 217 УПК (с учетом, например, количества эпизодов и фигурантов по делу, роли каждого из них в преступной деятельности и т. п.).

И, наконец, это же в значительной степени предопределяет – и это представляется весьма важным – интерпретацию тактики производства отдельных следственных действий, рационально учитывающую необходимость и возможности установления главных и промежуточных фактов при их проведении в самом широком диапазоне арсенала имеющихся таковых средств.

Обобщая все сказанное выше о механизме следообразования как структурирующем начале методики расследования преступлений, можно сделать следующий основной вывод: зная механизм следообразования при совершении преступлений определенного вида и возможности того или иного следственного действия по извлечению таких следов, следователь может без особого труда составить кассету (набор) действий, обязательных для производства при расследовании конкретного преступления этого вида.

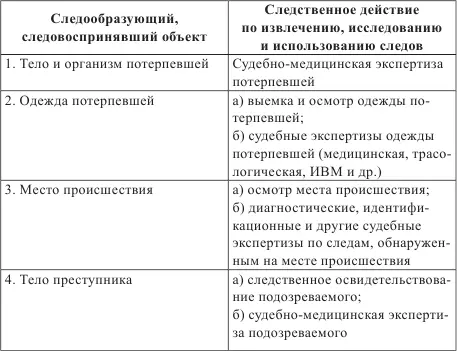

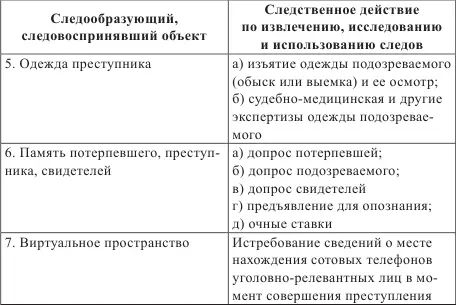

Приведем пример, сразу оговорившись, что его гипотетическая фабула взята за основу в связи с тем, что именно дела об изнасиловании характеризуются четко очерченным механизмом следообразования (что, в свою очередь, предопределяется формулировкой диспозиции соответствующей статьи уголовного закона, сводящей к минимуму «свободу» преступника в выборе способов совершения этих преступлений).

Н. заявила об изнасиловании ее в определенный день в определенном месте неким лицом, которое для преодоления ее сопротивления применило физическое и психическое насилие (преступник ее избил, угрожал убийством; она оказывала ему сопротивление, следы которого, возможно, остались на теле насильника).

Эти типовые для изнасилования действия преступника неукоснительно должны привести к возникновению типовых следов на строго определенных объектах. Зная возможности следователя по работе с этими следами, следователь, как сказано выше, может составить в принципе исчерпывающую кассету следственных действий по извлечению, исследованию и использованию этих следов.

Она будет выглядеть следующим образом:

Таблица 3.1

Аналогичные «кассеты» необходимых следственных действий достаточно несложно, обладая углубленными знаниями криминалистики, можно – и нужно! – составлять, приступая к расследованию преступления любого криминалистически определенного вида.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу