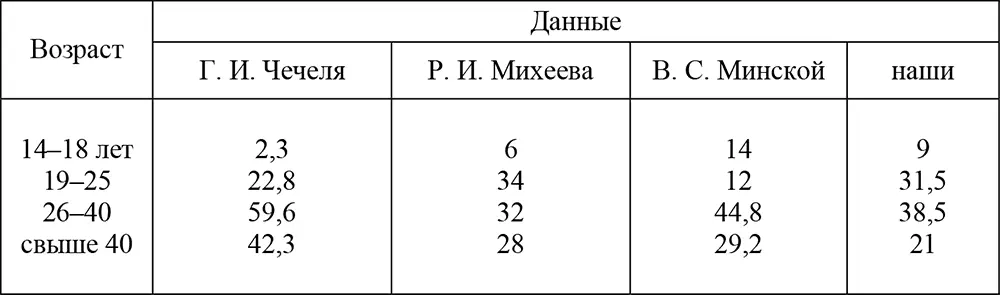

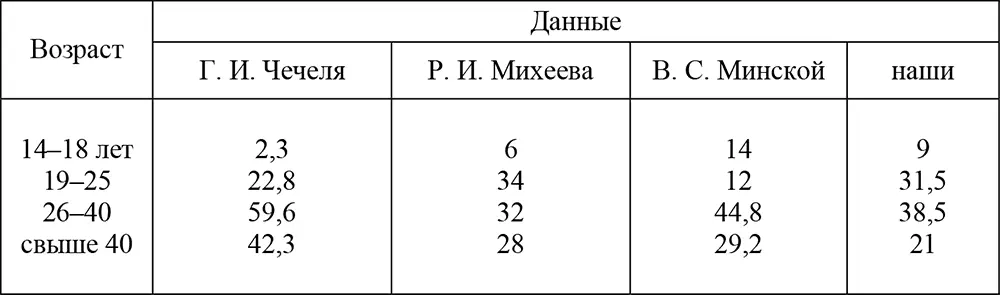

Возраст.Данный показатель характеризует не только биологические свойства личности, но и ее социально-психологические черты. Как свидетельствуют многочисленные исследования, возрастной состав потерпевших выглядит следующим образом (см. табл. 3).

Таблица 3

Как видно, провоцирующими жертвами преступлений чаще всего становятся лица третьей возрастной группы. Данное обстоятельство можно объяснить большой социальной активностью людей в возрасте 26–40 лет, которая «удачно» сочетается с уже сформировавшимися личностными чертами и жизненной установкой потенциальных потерпевших.

Существует определенная взаимосвязь между возрастом потерпевшего и мотивацией его провокационного поведения.

Так, подросткам 14–16 лет присущи два вида мотивации противоправного поведения: корыстная (50 %) и насильственно-эгоистическая. Промежуточная (корыстно-насильственная) форма имеет место при доминировании мотивов самоутверждения. Конкретными причинами провоцирующего поведения представителей данной возрастной группы являются: желание развлечься, самоутвердиться в глазах сверстников, показать свою удаль, смелость и ловкость.

Мотивация поведения 16-17-летних подростков «взрослеет». Мотивами девиантного поведения этих лиц являются: корысть, хулиганские побуждения, добыча средств на спиртное и наркотики, месть, озлобление и мотив самоутверждения.

Мотивация молодежи в возрасте 18–24 лет определяется не конкретной ситуацией, а направленностью личности, ее нравственной установкой. При этом возрастает вес насильственно-эгоистических мотивов.

В зрелом возрасте удельный вес насильственно-эгоистической мотивации снижается и изменяется ее качественный состав. Хулиганские мотивы уступают место мотивам, связанным с озлобленностью, ревность и местью. В целом же преобладает мотивация корысти, выгоды и зависти [124].

Национальность.Какой-либо специфики совершения деяний, предусмотренных в ст. 105 ч. 1, 107, 108, 111–114 УК РФ в зависимости от принадлежности потерпевших к той или иной национальности в ходе проведенного исследования выявлено не было, что ставит под сомнение существование этнически обусловленной виктимности.

На протяжении десятков лет в США проводятся специальные социологические исследования, направленные на выявление расово и этнически обусловленной виктимности. Изучение убийств в Хьюстоне показало, что помимо афро-американцев, высокий уровень жертв наблюдается среди латиноамериканцев. Ученые объяснили частоту насильственных преступлений широко распространенными в общинах национальных меньшинств убеждениями и отношениями, благоприятствующими проявлению агрессии. В частности, Вольфганг утверждал, что «в этих группах существует субкультура насилия – ряд убеждений и норм, которые учат, как трактовать конкретные ситуации, и предписывают, как на них реагировать» [125]. Согласно данной теории, люди, выросшие в субкультуре насилия, обычно ведут себя вызывающе и провокационно, легко выходят из себя, могут быстро определять характер конфликтной ситуации и агрессивно реагировать на нее в целях сохранения своего достоинства в глазах окружающих.

Данную теорию можно было бы применить ко всем случаям этнически обусловленной виктимности и криминальности (в том числе, и в нашей стране), если бы она не была противоречива по своей сути.

Дело в том, что М. Вольфганг и его единомышленники, принимая во внимание ценностно-мотивационные установки представителей различных рас и этносов, обходят вниманием факторы, определяющие эти установки. Речь идет о социальном положении некоторых расовых и этнических групп.

Раса и национальность сами по себе не могут определять характер поведения их представителей. Люди различных этносов отличаются друг от друга темпераментом и психикой, но это различие не является основной детерминантой провокационного поведения.

Причины агрессивного поведения следует искать в низком социальном положении отдельных расовых и этнических групп, которые нередко подвергаются социальному остракизму и экономической дискриминации (например, афро-американцы и пуэрториканцы в США, китайцы и цыгане в России).

Всевозможные жизненные неудачи, обусловленные положением в обществе, вызывают у таких лиц эмоциональное напряжение и порождают импульсы ненависти и мщения. При этом накопившиеся чувства чаще всего «выплескиваются» в среде собственной этнической группы. Возникают острые конфликты, нередко завершающиеся совершением преступлений. Насилие в таких группах становится почти положительной ценностью, свидетельствующей о независимости, силе и власти над другими.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу