§ 2. Криминологическое учение о преступлении, преступности и их уголовно-правовое значение

Преступление можно рассматривать и с позиции криминологии, и с позиции уголовного права. Эти два аспекта анализа имеют не только теоретическое, но и практическое значение.

Закон требует исследования преступления в единстве его уголовно-правовой и криминологической характеристик. В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ «при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание». Статья 73 УПК РФ гласит, что при «производстве по уголовному делу подлежат доказыванию в том числе: мотивы преступления; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления».

При уголовно-правовом подходе внимание сосредоточивается на юридическом анализе состава преступления в единстве четырех его элементов: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Преступление анализируется как относительно изолированный акт виновного нарушения человеком уголовного запрета. Уголовно-право вой анализ преступления позволяет выявлять систему признаков, необходимых и достаточных для признания того, что лицо совершило деяние, предусмотренное (запрещенное) конкретной нормой уголовного закона, и подлежит уголовной ответственности в соответствии с ней.

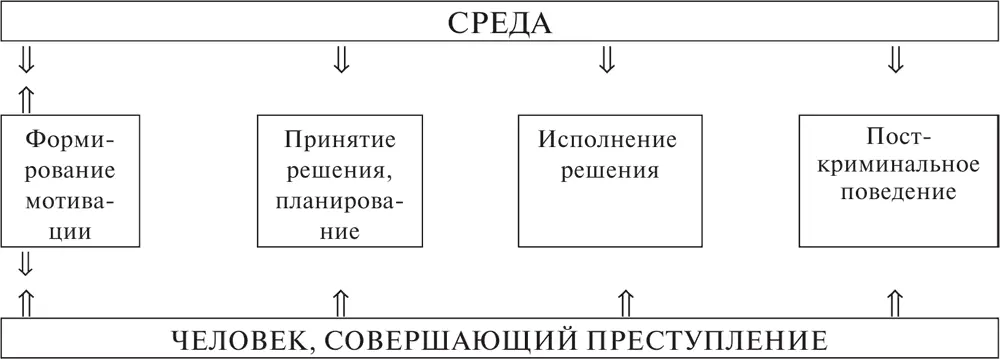

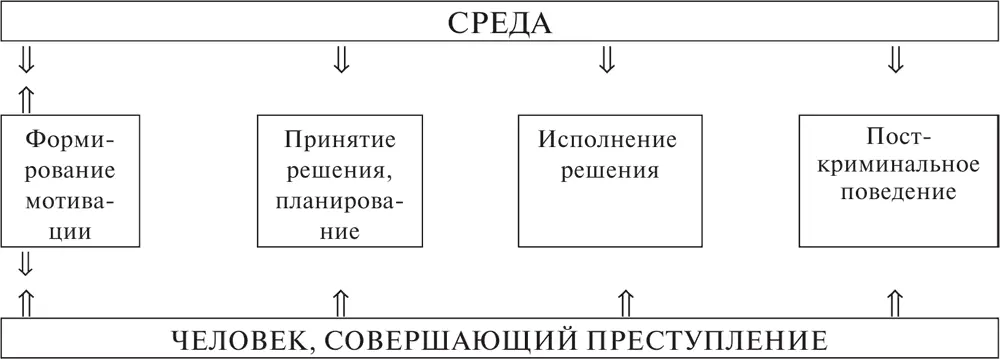

При криминологическом анализе преступление рассматривается, во-первых, в контексте взаимодействия внешней для человека среды и характеристик самого человека; во-вторых, не как одномоментный акт, а как определенный процесс, развертывающийся в пространстве и времени (см. схему 1) [47] Результаты криминологических исследований систематически публикуются (см., например: Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее. М., 2004; Долгова А. И . Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003; Лунеев В.В .Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М.,2005).

.

Схема 1 . Механизм преступного поведения

Мотивация включает в себя процесс возникновения, формирования мотива преступного поведения и его цели. Мотив поведения – это внутреннее побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, чувствами, возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды и конкретной ситуации. Вслед за мотивом формируется цель как предвидимый и желаемый результат определенного деяния. На первом этапе «работают» истинные побудительные мотивы. На четвертом, как правило, их замещают «защитные».

При принятии решения о совершении преступления происходит прогнозирование возможных последствий реализации возникшего желания, планирование поведения с учетом реальной обстановки, собственных возможностей и других обстоятельств, а также выбор средств.

При этом учитывается баланс потерь и приобретений при разоблачении и привлечении к уголовной ответственности. Если, например, речь идет о хищении крупной суммы денег, а возможное наказание – это штраф в гораздо меньшем размере, то ясно, что такое преступление становится выгодным. Вообще же осмысление факта противоречия принимаемого решения закону, а тем более уголовному, – это уже «последняя линия защиты», переступив через которую человек вступает в сферу действия уголовного закона.

Если человек не отказывается от решения нарушить уголовно-правовой запрет, он избирает те средства достижения цели, которые кажутся ему в соответствующей обстановке наиболее подходящими, учитывая при этом и свои собственные возможности, и возможности соучастников, если таковые имеются. Так, не обладающий большой физической силой субъект или инвалид с травмированной ногой не станет совершать разбойное нападение, при котором необходимо подавить сопротивление жертвы и быстро скрыться с места преступления. Следовательно, здесь играют роль и физические возможности личности. Также имеют значение профессиональные навыки: не станет совершать кражу из сейфа тот, кто не умеет его вскрывать.

Вслед за принятием решения наступает стадия его исполнения – собственно совершение преступления. Фактическая реализация решения может отличаться от запланированной, например при изменении внешней ситуации. Так, при активном сопротивлении потерпевшего грабеж может перерасти в разбой или, наоборот, последует отказ от доведения преступного намерения до конца.

Читать дальше