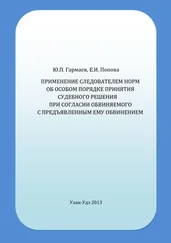

Федеральным законом РФ от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ в УК РФ и УПК РФ введен комплекс норм о сокращенном порядке дознания в тех случаях, когда уголовное дело, по смыслу закона, не представляет правовой и фактической сложности, а причастность лица к совершению преступления не вызывает сомнения (статьи гл. 32.1 УПК РФ и другие нормы). При этом необходимо, чтобы подозреваемый (обвиняемый) признал свою вину и возместил размер причиненного вреда, а также заявил соответствующее ходатайство (ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ). Срок сокращенного порядка дознания по общему правилу не должен превышать 15 суток, а в исключительных случаях он может быть продлен до 20 суток (ч. 1 и 2 ст. 226.6 УПК РФ). Сторона защиты в рамках данной компромиссной процедуры получает вполне очевидные преимущества – наказание подсудимому по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, не может превышать ½ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ).

Как видим, законодатель не только не игнорирует, но и вполне оперативно реагирует на общемировые тенденции и проблемы практики борьбы с преступностью, устанавливая и развивая нормы о компромиссных процедурах.

Как верно замечает Т. Д. Дудоров, «анализ основных тенденций развития уголовно-процессуального законодательства на современном этапе позволил сделать вывод о том, что в системе упрощенных (ускоренных) производств формируется новый институт согласительных процедур, в рамках которого может быть заключено два вида соглашений (о признании и сотрудничестве), которые повлекут за собой сокращение судебного следствия, с одной стороны, и минимизацию уголовной ответственности лица, совершившего преступление, с другой» [12] Дудоров Т. Д. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением как способ дифференциации уголовно-процессуальной формы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. − Воронеж, 2010. − С. 9.

.

Несмотря на эти законодательные новеллы и мнения, некоторые ученые высказываются следующим образом: «…в России отсутствует общепризнанная доктрина сотрудничества государства с преступником. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на развитии уголовного и уголовно-процессуального законодательства, фрагментарности и противоречивости существующих регламентаций. Данная проблема может быть преодолена лишь путем выработки концепции сотрудничества государства с преступником, признания его доминирующим направлением в противостоянии преступности, комплексном обновлении законодательства» [13] Колоколов Н. А. Назначение наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Российский судья. − 2011. − № 1. − С. 39.

.

Однако мы считаем, что если не полновесная доктрина, то некая концепция компромиссного урегулирования конфликтов, возникающих в уголовном судопроизводстве, совокупность взглядов на нее большого числа ученых, во многом поддержанных законодателем, а вместе с ним и правоприменителем, все же существует.

К сожалению, в отличие от законодателя наука криминалистика, в частности ее последние разделы: криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений, заметно отстает, но не в концептуальных вопросах, а в рамках формирования соответствующих прикладных рекомендаций. Проблемы прикладного криминалистического обеспечения разнообразных «сделок с правосудием» еще не стали предметом глубоких исследований. Создается впечатление, что криминалистика, во многом игнорируя нормы материального и процессуального права, по-прежнему исповедует бескомпромиссный подход в борьбе с преступностью.

Вместе с тем «де-факто договорные отношения между подозреваемыми, обвиняемыми и их защитниками, с одной стороны, и с органами правопорядка, с другой стороны, реализуются давно и повсеместно. Однако делается это по наитию, нелегитимно, на свой страх и риск, балансируя на грани законности, а то и преступая ее» [14] Образцов В. А. Указ. соч. − С. 201.

. Это мягкое замечание, высказанное В. А. Образцовым в адрес всей науки еще 18 лет назад, к сожалению, актуально и по сей день.

В свою очередь на современном этапе развития система научных положений и основанных на них рекомендаций, именуемая различными авторами как «криминалистическая адвокатология» либо «теория адвокатского мастерства в уголовном судопроизводстве», также не демонстрирует повышенного интереса к данному направлению обеспечения деятельности адвокатов. Отчасти причиной послужило изложенное авторитетными учеными-криминалистами мнение о некотором недоверии ко всем исследованиям в рамках «криминалистики защиты».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Елена Попова - Этот сладкий голос сирены [калибрятина]](/books/437527/elena-popova-etot-sladkij-golos-sireny-kalibryatin-thumb.webp)