Сказанное иллюстрирует теоретические и практические основы единства правового регулирования в праве социального обеспечения. Не менее важным представляется продемонстрировать специфику правовых средств, позволяющих обеспечить его достижение.

Как уже отмечалось, многие правовые нормы, обеспечивающие единство правового регулирования отношений по социальному обеспечению граждан, входят в состав общей части права социального обеспечения. Особое значение в этом смысле имеют так называемые исходные правовые нормы 47. Наиболее распространенными среди них являются нормы-дефиниции.

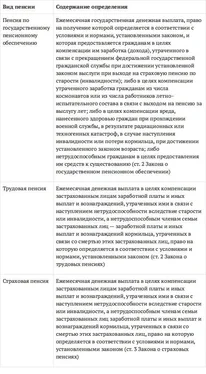

В последние годы большинство законодательных актов, регулирующих отношения по социальному обеспечению граждан, включают в себя раздел, посвященный основным используемым в них понятиям, что значительно облегчает правоприменительную деятельность и упорядочивает нормотворчество. Соответствующие положения есть в упомянутых ранее Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (ст. 3) и Законе о страховых пенсиях (ст. 3), а также в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 48(далее – Закон об основах охраны здоровья) (ст. 2).

Полным и развернутым является понятийный аппарат законодательства об обязательном социальном страховании, о чем свидетельствует анализ Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 49(ст. 3), Закона о страховании профессиональных рисков (ст. 3), Закона о пенсионном страховании (ст. 3), Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 50(далее – Закон о медицинском страховании) (ст. 3), Закона о страховании на случай временной нетрудоспособности (ст. 3).

Этот перечень можно расширить, однако представляется необходимым упомянуть и о тех законах, которые собственного понятийного аппарата не содержат. Многие из этих правовых актов регулируют отношения по государственному социальному обеспечению. Таковыми, в частности, являются Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 51и Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 52. По существу не содержит дефинитивных норм и Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Вместе с тем в законодательстве об обязательном пенсионном страховании такие правовые акты тоже встречаются, своего понятийного аппарата нет, например, в Федеральном законе от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» 53.

Данная особенность зачастую объясняется не только недостатками юридической техники, но и тем, что многие законодательные акты опираются на устоявшуюся терминологию, которая определена иными законами. В целом это оправданно и позволяет обеспечить единый подход к правовому регулированию схожих общественных отношений. Однако не всегда устоявшейся терминологии бывает достаточно, а потому пробелы среди норм-дефиниций в законодательстве о социальном обеспечении нуждаются в восполнении.

Следующая группа исходных норм – это нормы-принципы. Несмотря на традиционное выделение данной группы норм представителями науки теории права, С. С. Алексеев говорил о существовании декларативных норм, сделав вывод о том, что такие нормы включают в себя предписания, в которых сформулированы правовые принципы, а также задачи данной совокупности юридических норм 54. В свою очередь М. И. Байтин указывает на наличие целеустановочных норм, рассматриваемых как «установления, определяющие, во-первых, глобальные цели, стоящие перед обществом, государством в лице его органов и должностных лиц, общественными объединениями, гражданами, во-вторых, назначение, цели и задачи отдельных отраслей права и правовых институтов, участников (субъектов) регулируемых отношений, формы и средства правового регулирования» 55. Такой подход представляется более удачным, поскольку позволяет отграничить нормы-принципы и целеустановочные нормы.

Нормы-принципы, как и нормы-дефиниции, наиболее широко представлены в законодательстве о социальном страховании. Соответствующие положения, в частности, имеются в Законе об основах социального страхования (ст. 4), в Законе о страховании профессиональных рисков (ст. 4), а также в Законе о медицинском страховании (ст. 4).

Читать дальше