Таким образом, инвестор на организованном фондовом рынке (но не в сфере рыночного обращения всех ценных бумаг) не осуществляет предпринимательскую деятельность, поскольку лично не совершает сделки по купле и продаже ценных бумаг, а действует через институционального посредника – брокера или управляющую компанию. При этом если деятельность по покупке или продаже ценных бумаг на неорганизованном рынке без участия посредника – профессионального участника ценных бумаг носит не постоянный и не систематический характер, то заниматься ею могут физические лица, также не имеющие статуса индивидуального предпринимателя.

Специфической категорией инвесторов являются так называемые институциональные инвесторы. Это понятие также весьма условное, ни в законодательстве, ни в литературе не устоявшееся. В такой ситуации удобнее просто перечислить экономические институты, которые данным понятием охватываются. Это акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды и иные финансовые институты [144], основной функцией которых является перераспределение рисков принятия хозяйственных решений. В общем виде экономический смысл сказанного можно выразить следующей схемой: индивидуальный инвестор, например, по договору доверительного управления перекладывает риск принятия хозяйственных решений (в отношении покупки и продажи ценных бумаг) на институционального инвестора, обладающего опытным и квалифицированным штатом работников, осуществляющих на профессиональной основе управление ценными бумагами.

Очевидно, что экономическое понятие «институциональный инвестор» и юридическое понятие «квалифицированный инвестор» пересекаются. При этом происходит «утроение» выполняемой институциональным инвестором функции на рынке ценных бумаг. В частности, инвестиционные фонды, во-первых, являются инвесторами, вкладывающими средства в ценные бумаги; во-вторых, выступают эмитентами, выпускающими эмиссионные (акции) и постэмиссионные (инвестиционный пай) ценные бумаги, привлекая тем самым средства иных лиц; в-третьих, по своей сущности они относятся к числу профессиональных участников рынка ценных бумаг [145].

Квалифицированные инвесторы являются субъектами предпринимательской деятельности и относятся ко второй группе субъектов рынка ценных бумаг.

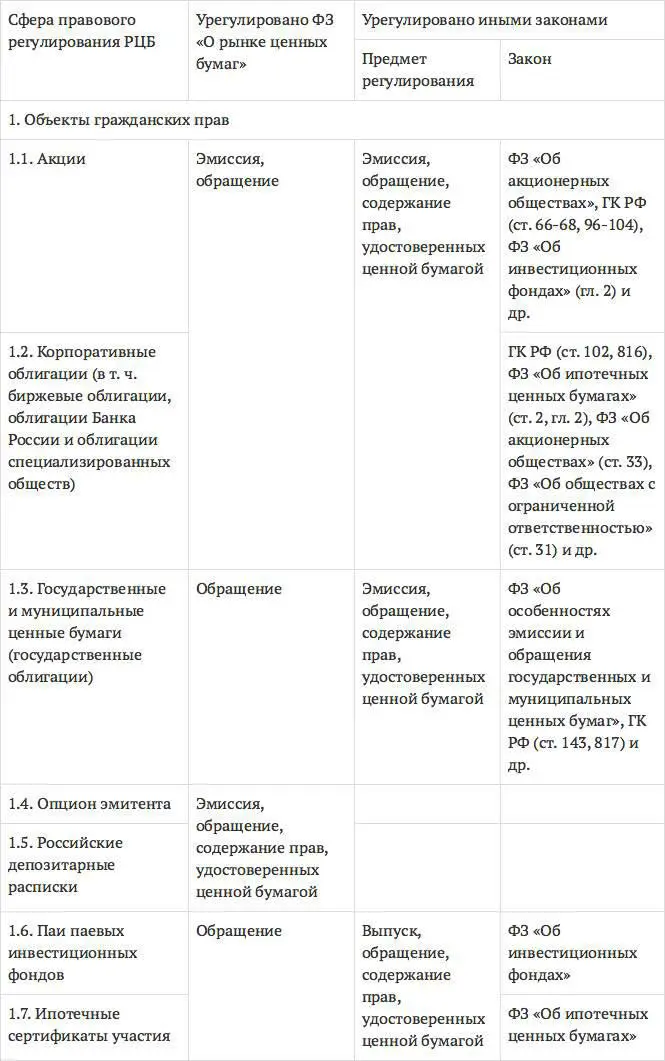

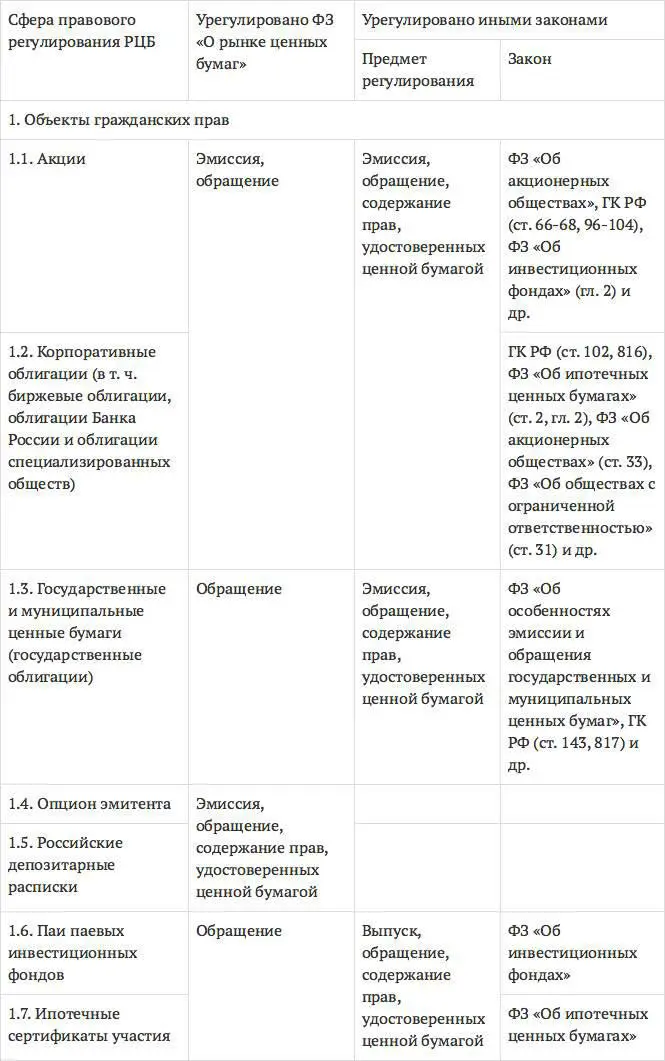

В целом, предмет правового регулирования рынка ценных бумаг включает в себя объекты и субъекты, регулирование которых осуществляется не только и не столько ФЗ «О рынке ценных бумаг» (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Сфера правового регулирования рынка ценных бумаг

Изложенное позволяет выдвинуть гипотезу о расширении пределов предмета правового регулирования рынка ценных бумаг. Мы полагаем, что существенными отличиями обладают общественные отношения на этом рынке: они складываются между определенными субъектами по поводу обращения конкретных (не всех) видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Границы предмета правового регулирования рынка ценных бумаг могут и должны быть расширены до сферы возникновения, обращения и прекращения инвестиционных бездокументарных именных ценных бумаг, (включая акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки, паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия) с участием эмитентов, инвесторов (индивидуальных и коллективных), лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг (профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торгов, клиринговые организации и центральный контрагент, центральный депозитарий, специализированный депозитарий, управляющая компания паевым инвестиционным фондом, управляющая компания ипотечным покрытием и др.), а также отдельных «межрыночных» участников (рейтинговые агентства, аудиторы и др.) на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.

§ 3. Режим правового регулирования

рынка ценных бумаг

Задача, постановленная в данном параграфе – определение основных начал и особенностей правового регулирования рынка ценных бумаг в России. Для решения поставленной задачи, по нашему мнению, должно быть использовано разработанное в теории права понятие «режим правового регулирования»как «порядок регулирования, который выражен в многообразном комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений и запретов (а также позитивных обязываний) и создающих особую направленность регулирования» [146]. «Каждый правовой режим, – пишет С. С. Алексеев, – есть все же именно “режим”, и его понятие несет в себе основные смысловые оттенки этого слова, в том числе и то, что правовой режим выражает степень жесткости юридического регулирования, наличие известных ограничений и льгот, допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой самостоятельности» [147].

Читать дальше