В последнее время эта работа оказалась еще более затруднена. С января 2005 года вступили в силу кардинальные изменения законодательства, охватившие всю социальную сферу и выразившиеся в принятии так называемого «закона о монетизации льгот»(№ 122-ФЗ). В кратчайшие сроки потребовалось осмыслить и проанализировать новую правовую ситуацию, отследить и спрогнозировать ее практические последствия, проинформировать об этом общественность, существенно скорректировать стратегию и тактику правовой поддержки родителей.

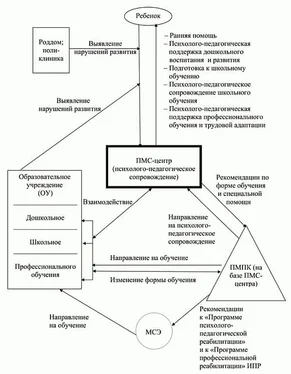

Настоящий сборник посвящен анализу законодательных изменений в сфере образования и реабилитации особых детей, вызванных политикой «монетизации», и их практических последствий, а также сформировавшимся у нас и наших коллег представлениям о путях выхода из сложившейся ситуации. Целью данного издания является объединение усилий всех заинтересованных сторон – представителей некоммерческого сектора и правозащитников, управленцев, особенно из тех регионов, которые уже начали осуществлять интеграцию особого ребенка в социальную сферу, юристов и экономистов, способных разработать правовые и организационно-экономические механизмы такой интеграции. [3]

Правовой базис: международные гарантии прав особого ребенка и их отражение в российском законодательстве

К началу 1990-х годов завершился процесс, начатый еще в 60-х годах прошлого столетия: Россия присоединилась к зоне действия ряда международных конвенций, гарантирующих права на развитие, образование и социальное обеспечение для детей с ограниченными возможностями, де-юре признала за собой ответственность за их выполнение и сделала решительный шаг к гуманизации общества. Впервые в отечественной практике была создана правовая основа интеграции в социум детей с нарушенным развитием. Государство закрепило свою обязанность обеспечить всех детей, в каком бы состоянии они ни находились, необходимым им образованием.

Конституция РФ (п. 4 ст. 15) декларирует примат международного права, и российское законодательство в соответствующей области должно опираться на подписанные Россией международные договора и иные акты, содержащие общепризнанные принципы и нормы международного права. Международное право «сверхавторитетно» и может служить основанием для отстаивания законных интересов ребенка в суде. [4]

К документам, формирующим правовую позицию международного сообщества по этим вопросам, относятся прежде всего Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образованияи Конвенция о правах ребенка [5]. Приведем принципиально важные с точки зрения обеспечения прав особых детей на полноценные образование и реабилитацию положения данных документов.

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (принята Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 г.; ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1962 г.):

Статья 1.1.В настоящей Конвенции выражение «дискриминация» охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение.., которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства в области образования, и в частности:

а) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа [6];

<...>

d) положение, несовместимое с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо или группа лиц.

Статья 3....Государства... обязуются:

а) отменить все законодательные постановления и административные распоряжения и прекратить административную практику дискриминационного характера в области образования...

Статья 4.Государства... обязуются...:

с) поощрять или развивать подходящими методами образование лиц, не получивших начального образования или не закончивших его, и продолжение их образования в соответствии со способностями каждого...

Статья 9.Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г.:)

Статья 23.

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу