2. Значительное количество детей безвозвратно вытесняются с более высокого образовательного уровня на низший (обратное движение практически невозможно).Здесь речь идет прежде всего о детях, которые развиваются в рамках «возрастной нормы», но в силу поведенческих и познавательных проблем не справляются с программой общеобразовательной школы и неуклонно вытесняются в коррекционные классы (классы КРО) таких школ, далее – частично во вспомогательные школы (оттуда возвращения в общеобразовательное учреждение не бывает уже никогда), а большей частью – «на улицу» и тем самым – из нормального социума.

3. Дети, «выпавшие» из школьного процесса по состоянию здоровья, зачастую «теряются» для образования. Речь идет о детях, выведенных на «надомное» обучение (в большинстве случаев – безосновательно), а также тех, кто часто и надолго попадает в больницы: существующие суррогатные механизмы их обучения не могут решить проблем качественного образования и интеграции их в школьное образование.

4. Многие подростки и молодые люди не имеют перспектив профессионализации. Сюда относятся как уже перечисленные выше категории детей и подростков (с тяжелыми и множественными нарушениями развития и с эмоционально-волевыми нарушениями), так и значительная часть выпускников спецшкол, не имеющих возможности найти адекватное профессиональное обучение и применение.

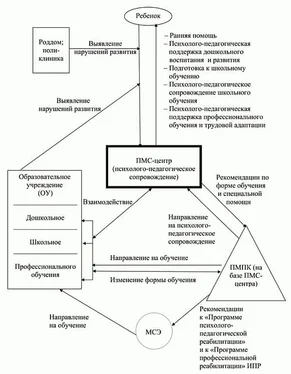

5. Ребенок, у которого выявлены проблемы в развитии, не попадает сразу и надежно в поле зрения специалистов, которые «вели» бы его, определяли и помогали бы решать коррекционные и образовательные задачи. Эти задачи фактически переложены на плечи родителей.

6. Члены психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) «оторваны» от специалистов, наблюдающих ребенка и работающих с ним. Это приводит к составлению неадекватных рекомендаций, ограничивающих образование детей.

7. Для значительного количества детей не обеспечены непрерывность и преемственность образования от ранней помощи до профессионального обучения. Помощь таким детям носит фрагментарный и несистемный характер. Отдельные прецеденты организации такой помощи не могут заменить отсутствующей системы, включающей выявление такого ребенка и дальнейшее выстраивание и сопровождение его образовательного маршрута.

8. Продолжает действовать устаревшая система организации специальных (коррекционных) учреждений по сегрегирующему принципу разделения детей при обучении по видам нарушений развития; это значительно сужает ее корекционно-адаптационную эффективность.

9. Государственная система образования при очевидной своей недостаточности для решения обозначенных проблем не использует в разумной степени потенциал негосударственных организаций (НГО) этой сферы.

По большому счету решение этих проблем – задача общего федерального законодательства в области образования: только такой подход гарантирует интегративную организацию российского образования в целом. Однако федеральный законопроект «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» так и не принят; известные нам версии не решают описанного выше круга проблем.

С введением в действие в 2005 году Федерального закона 122-ФЗ из Закона «Об образовании» оказались исключенными все положения, поддерживающие альтернативу – образование за пределами государственной системы образования. Тем самым в свете реализации конституционного принципа общедоступности образования государство фактически обязалось предоставить образование всем детям в рамках государственной системы образования. При этом в ст. 16 законодатель переложил на регионы ответственность за обеспечение образования, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Острейшая проблема образования лиц с ограниченными возможностями здоровья вынуждает найти быстрое эффективное решение, не дожидаясь поворота федеральной инерционной законотворческой системы относительно образования в целом. При этом необходимо предложить такие подходы и механизмы, которые смогли бы естественным образом влиться в грядущую интегративную систему общего образования России.

Все это особенно остро поставило вопрос о создании регионального закона, который очертил бы реальные механизмы решения этой задачи.

II. Цели, задачи и предмет регулирования регионального закона «об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу