Таким образом государство доверит потребителю самому решить, где получить необходимую ему помощь, и направит выделенные на эти цели средства в выбранную им организацию. Финансовая поддержка государственных или иных организаций по любому иному признаку напоминает пресловутую «поддержку отечественного производителя» в ущерб отечественному потребителю и никак не стимулирует рост качества услуг. По отношению к потребителю услуг именно это, а не конкурсные суррогаты – настоящий демократический механизм. Практика показала, что государство пока еще не готово выступить экспертом в вопросе конкурсного размещения средств в сфере реабилитационно-образовательной помощи особым детям. К тому же конкурсный механизм всегда оставляет возможность коррупции, прямой или скрытой, и возможность эта реализуется слишком часто... От государства требуется всего один «нерыночный» шаг – привязать средства к потребителю услуг. Далее, в ситуации значительно большей прозрачности и облегчения государственного контроля, известные конкурентные механизмы довершат свое дело – максимально быстро будет создана инфраструктура интеграции.

В современной России, когда финансовые потоки непрозрачны, не создана необходимая инфраструктура, адресная помощь является средством быстрого и эффективного изменения ситуации. Региону не придется решать вопрос о финансировании тех или иных организаций и заботиться об их эффективности: созданная система будет обладать способностью к саморазвитию и саморегуляции. Естественным образом возникнет финансирование образовательных организаций различных форм. Заинтересованность в средствах, обеспечиваемых «точечным социальным заказом», побудит и государственные образовательные учреждения работать с такими детьми, а конкуренция обеспечит качество такого рода услуг.

В конце концов, государство призвано выражать волю народа. Потребители услуг являются налогоплательщиками и вправе требовать, чтобы существующая на их средства система реабилитационно-образовательного обеспечения детей с нарушениями или особенностями развития работала эффективно.

Модель регионального закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Острейшая проблема образования лиц с ограниченными возможностями здоровья вынуждает найти быстрое эффективное решение, не дожидаясь поворота инерционной федеральной законотворческой системы относительно образования в целом. Введение в ряде передовых регионов интегрированного обучения нуждается в приведении законодательства субъектов РФ в соответствие с практическим опытом. К тому же принятая ООН в декабре 2006 года Конвенция о правах инвалидов, провозглашающая свободный доступ инвалидов к инклюзивному образованию, с учетом готовящейся ратификации этого документа Россией требует создания законодательного инструментария для выполнения страной взятых на себя обязательств. При этом необходимо предложить такие подходы и механизмы, которые смогли бы естественным образом влиться в грядущую интегративную систему общего образования России.

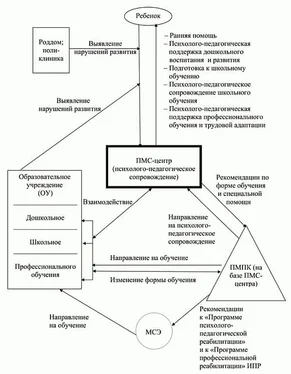

Все это особенно остро поставило вопрос о создании регионального закона, который очертил бы реальные механизмы решения этой задачи, и снабжения его продуманной системой подзаконных актов. Специалистами Центра лечебной педагогики совместно с привлеченными экспертами в сфере правотворчества и правозащиты, управления образованием и коррекционной педагогики разработаны проекты модельного регионального закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»,а также сформулированы базовые принципы основных необходимых подзаконных актов. Полные тексты предварительных версий законопроекта и его концепции представлены в Приложениях 2 – 3, перечень разрабатываемых поздаконных актов приведен в Приложении 4. Здесь мы лишь кратко остановимся на принципиальных положениях проекта и ожидаемых результатах его реализации.

Основу регионального закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», с нашей точки зрения, должны составить следующие положения:

1) Каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья с момента их выявления должно попадать «внутрь» системы образования и получать специальную психолого-педагогическую поддержку, необходимую для освоения образовательных программ.

2) Каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья имеет право выбора формы организации образовательного процесса: интегрированной в общеобразовательном учреждении либо иной, в том числе в специальном (коррекционном) образовательном учреждении (классе, группе).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу