Отличается ли преступное поведение от непреступного? Думается, что в правовом отношении отличается всегда, поскольку закон поставил на нем клеймо уголовно-правового запрета. Что же касается психологического содержания такого поведения, оно отличается от обычного не во всех случаях, но в большинстве – чаще своей эмоциональной насыщенностью, напряженностью, поскольку реализующий его человек знает, что оно осуждается государством и обществом, что он может понести за это уголовное наказание, иногда очень суровое, что он нарушил нормы нравственности.

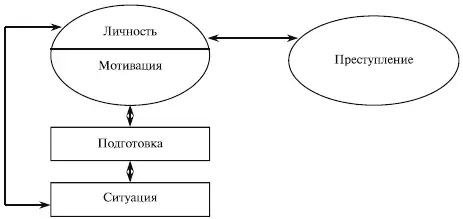

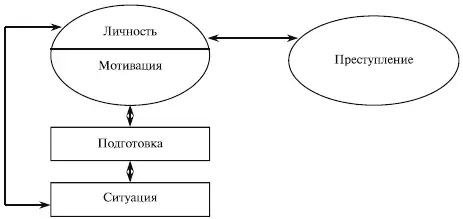

Преступное умышленное поведение, если рассматривать и его генезис (происхождение), содержит следующие звенья (рис. 6): мотивацию, подготовку (в том числе во многих случаях планирование) и совершение собственно преступного деяния. При этом личность всегда взаимодействует с внешней средой – конкретной жизненной ситуацией.

Рис. 6. Схема формирования преступного поведения

На рис. 6 все векторы двусторонние, поскольку каждый из указанных на ней блоков не просто действует, а взаимодействует. Так, совершение преступления оказывает обратное воздействие на личность и ее мотивации, оно может изменить поведение и весь образ жизни, втягивая, например, человека в систематические нарушения уголовного закона или изменяя среду его общения, если он осуждается на наказание в виде лишения свободы. Преступное деяние может вообще полностью изменить жизнь виновного, даже если он не пойман, а скрывается от правосудия.

Необходимо заметить, что не все преступления заранее готовятся, этого нельзя сказать, например, о преступлениях, которые совершаются в состоянии аффекта, при задержании преступников и в некоторых иных случаях. При совершении неосторожных преступлений мотивация, конечно, имеет место, но охватывает только те действия, общественно опасные последствия которых виновный самонадеянно рассчитывал предотвратить либо по своей небрежности, не предвидел возможности наступления таких последствий. При совершении у неосторожных преступлений личность активно взаимодействует с конкретной жизненной ситуацией.

Таким образом, под термином «преступное поведение» понимается не только собственно поведение как ряд поступков, но и единственный поступок, одноактное действие или бездействие.

Недостаточно констатировать, что личность является носителем причин преступного поведения, необходимо знать, в чем они заключаются. При этом следует различать причины преступности и субъективные факторы, порождающие индивидуальное уголовно-наказуемое поведение. Разница между ними имеет не только теоретическое, но и практическое значение, делая предупредительную работу более конкретной и целенаправленной. Причины преступности в целом, преломляясь через психологию субъекта, становятся факторами преступного поведения. Последние же, объединяясь, типологизируясь, всегда находят место среди причин преступности.

В криминологии отразились следующие исходные положения относительно причин индивидуального преступного поведения: оно реализуется в силу имеющихся у людей антиобщественных представлений и установок, соответствующих им ценностных ориентаций, превалирующих в их психологии нравственных пробелов. А все эти дефекты образуются в результате неблагоприятного нравственного формирования личности, отсутствия должного воспитания. Но все-таки приведенные соображения требуют существенных дополнений и уточнений, без которых невозможно понять, почему же люди преступают уголовно-правовые запреты.

Иными словами, практически без ответа остаются чрезвычайно важные вопросы: почему человек даже с полным набором антиобщественных взглядов и представлений, и серьезных нравственных дефектов никогда не совершает преступлений? Почему, в силу каких субъективных факторов из всех возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации избирается запрещенный уголовным законом? Не имея ответа на эти вопросы, очень трудно, а подчас и невозможно предупреждать конкретные преступления, проводить профилактическую работу, исправлять преступников.

Чтобы понять причины преступного поведения, необходимо иметь в виду, что оно, как и любое другое, не может быть случайным, независимым от личности и определяться только внешними обстоятельствами. Если бы это было так, преступление мог бы совершить любой человек, одномоментно подвергшийся неблагоприятному, негативному воздействию. Однако известно, что в одних и тех же обстоятельствах разные люди ведут себя по-разному. Внешняя среда, ситуация способны создать благоприятные условия для совершения преступлений, даже спровоцировать на это, но не выступить в качестве их причин. Если же человек попадает в жесткую психологическую зависимость от конкретной ситуации, то значит, таковы особенности его личности.

Читать дальше