К терроризму можно отнести не только собственно террористические акты (ст. 205 УК РФ) или посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (террористический акт, ст. 277 УК РФ), но и такие преступления, как похищение человека, захват заложника и некоторые другие, суть которых состоит в устрашении.

Террористические преступления в России в целом имеют тенденцию к росту. Преступлений, квалифицируемых в соответствии со ст. 205 УК РФ, в 1997 г. было зарегистрировано 32, а в 2001 г. – 327.

Суммарный уровень преступлений террористической направленности увеличился за анализируемое пятилетие в 3,7 раза, уровень собственно терроризма – более чем в 10 раз, заведомо ложных сообщений об акте терроризма – в 3,8 раза, организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем – в 165 раз, организации преступного сообщества – в 2,5 раза. Количество же захватов заложников и угонов воздушного и водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава сократилось наполовину.

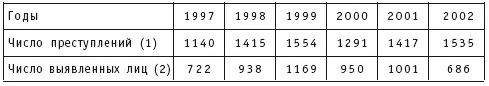

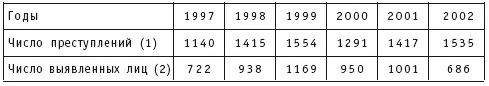

Статистические данные о похищении людей (ст. 126 УК РФ) приводится в табл. 1 и 2 (в абсолютных цифрах).

Таблица 1. Общие данные о похищение человека по стране

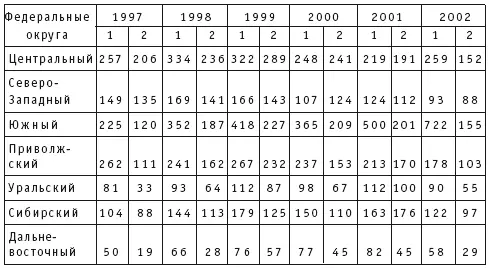

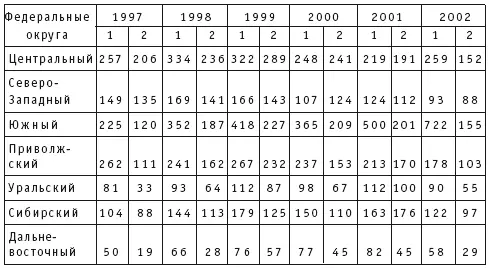

Таблица 2. Распределение данных о похищении человека по округам

Первое, что бросается в глаза, – это значительное уменьшение числа похищений человека в 2000 г. как по стране, так и по всем регионам, с последующим ростом числа таких преступлений, в том числе в Южном федеральном округе. Это вообще единственный год, когда было зафиксировано уменьшение числа похищений человека по сравнению с предыдущим годом. Представляется, что во многом это объясняется общепревентивным воздействием. Во-первых, в 1999 г. были внесены изменения в ст. 126 УК РФ, которые существенно увеличили размеры санкций за квалифицированные составы похищения человека, в том числе из корыстных побуждений. Во-вторых, конец 1999–начало 2000 г. – это время проведения антитеррористической операции в Чечне, которая тоже имела общепревентивное значение. Проведением этой операции, которая с правовой точки зрения представляет собой восстановление юрисдикции России над своей мятежной окраиной, можно объяснить и резкое увеличение темпов прироста похищений людей в Южном федеральном округе – 37 % в 2001 г. и 44,4 % в 2002 г.

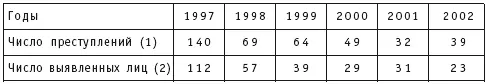

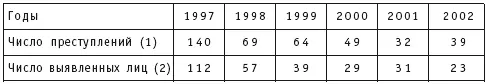

Статистические данные о захвате заложников (ст. 206 УК РФ) отражены в табл. 3 и 4 (в абсолютных цифрах).

Таблица 3. Общие данные о захвате заложников по стране

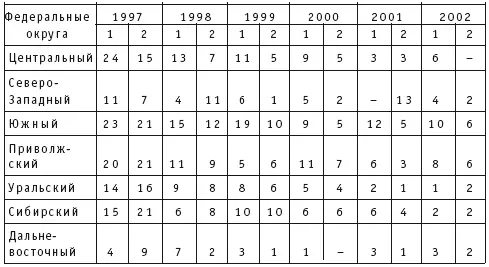

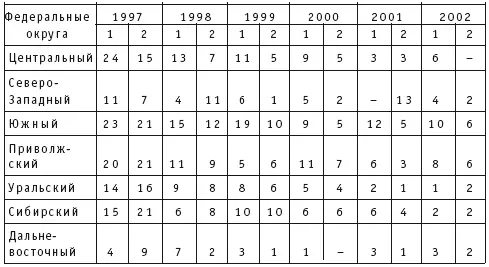

Таблица 4. Распределение данных о захвате заложников по округам

Как и в ситуации с похищениями, в 2000 г. преступления, связанные с захватом заложников, также характеризовались отрицательной динамикой темпов прироста как по стране в целом, так и по регионам (кроме Приволжского федерального округа). В остальном наблюдаются различия.

Повышенное число выявленных преступников при захвате заложников говорит о том, что это преступление совершается группами чаще, чем похищение человека. Если за анализируемый период число похищений человека в абсолютном выражении выросло (1997 г. – 1140 случаев, 2002 г. – 1535), то захват заложников, напротив, уменьшился в три раза – со 114 случаев в 1997 г. до 39 в 2002 г. И это на фоне резкого скачка актов терроризма (ст. 205 УК РФ): с 32 случаев в 1997 г. до 360 случаев в 2002 г. Понятно, что этот рост в основном произошел за счет Чечни. Еще можно отметить низкую латентность преступлений этого вида.

Данные официальной статистики не позволяют осветить многие важные моменты. Для углубленного изучения приходится прибегать к выборочным исследованиям. Так, при выборочном исследовании захвата заложников (1997–1999 гг.) были получены следующие результаты.

– захваты совершаются равномерно по временам года, а по времени суток чаще всего днем (29,9 %) и вечером (39,1 %);

– чаще всего целью захвата является получение выкупа (36,1 %), значительно реже происходят захваты для обмена на арестованных боевиков (17,6 %) или приобретения оружия (11,1 %).

Читать дальше