‹…› всякий язык коммуникативен по отношению лишь к самому себе. Или точнее, всякий язык – это коммуникация себя в себе; это в самом чистом смысле слова медиум коммуникации [185].

Эта чистая самокоммуникация, самоэкспрессия выражается у Беньямина в имени, не имеющем референтного коммуникативного значения, но лишь значение самомедиирующей сущности именованного.

У Пригова (и я с этого начинал) язык не ориентирован на коммуникацию, а имя играет совершенно особую роль. Мы как раз и имеем у него чистый медиум экспрессии, транзитность от умопостигаемой сущности к ее имени. Естественно, такая семиотика принимает форму не межсубъектной коммуникации, но откровения, не обращенного к кому бы то ни было, но лишь обнаруживающего скрытую сущность. Все воображаемые инсталляции Пригова – это пространственные макеты откровения, явления скрытого. При этом Пригов крайне далек от естественных мотивированных знаков, как представляли их Аристотель или Оккам. Слова у Пригова не должны отсылать к вещам или к их ментальным понятиям. Семиотика Пригова не обращена к возможностям классического концептуализма, интересующегося понятиями и их связью с вещами. Референция у него заменена транзитностью, чистой формой перехода. Пригов об этом писал многократно:

‹…› каждое слово дает возможность увести в другую сторону, в другой ментальный и культурный пласт [186].

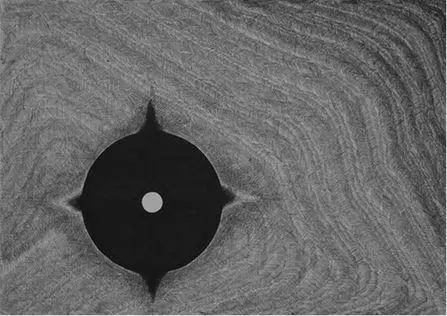

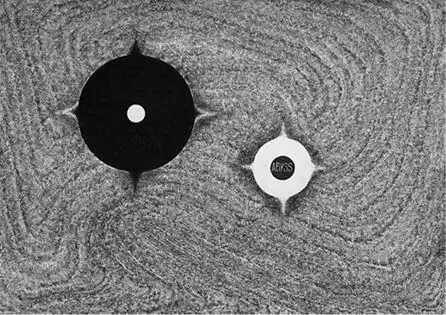

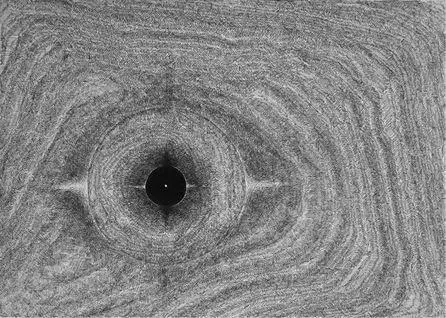

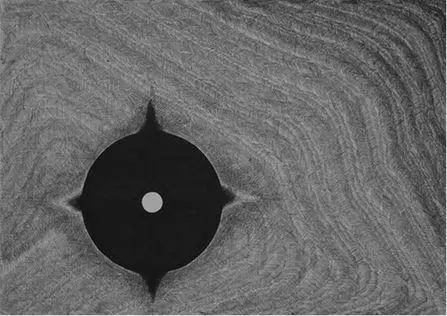

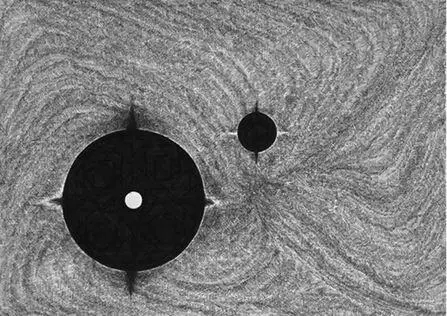

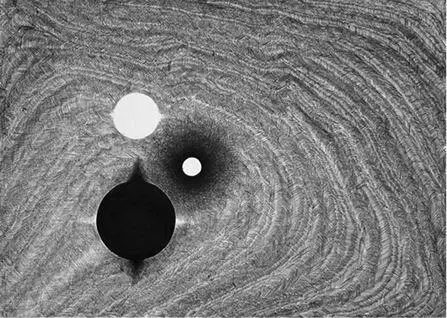

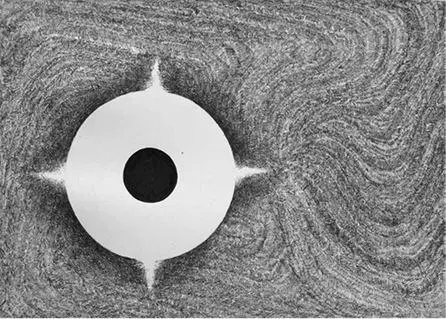

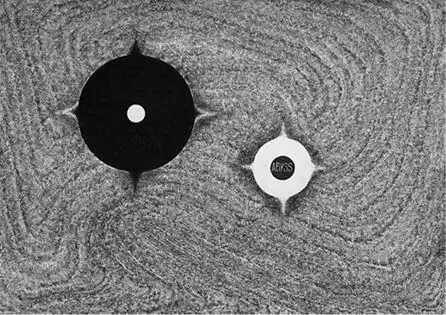

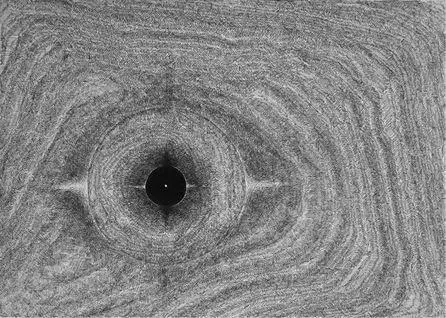

Ил. 35

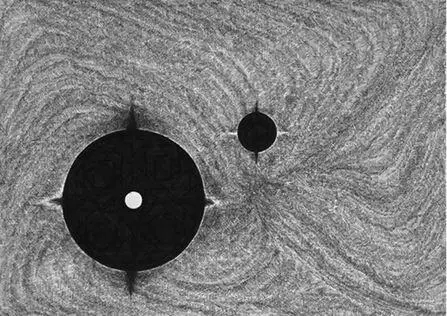

Ил. 36

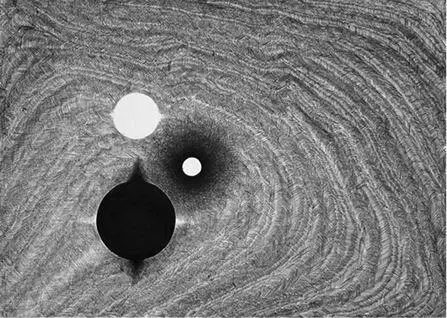

Ил. 37

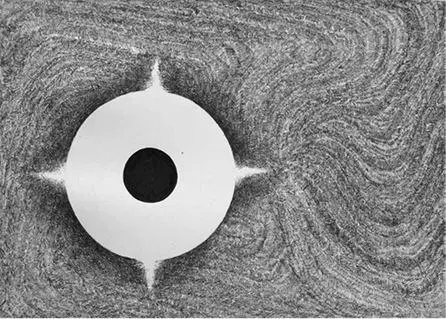

Ил. 38

Ил. 39

Ил. 40

Отсюда особое значение «Азбук» для Пригова. Буквы не имеют никакого референтного значения, они обладают чисто магическим смыслом и являются точками проникновения, транзитности в трансцендентное, то есть в мир сущности. И в этом, конечно, Пригов близок еврейской каббалистической гематрии:

Можно звать вещь, – писал он, – обзывать, призывать, обходить, отрицать, бить, поносить, оставляя ее безответной. Но тонкий, слабый укол в болевую ее точку вдруг вскинет вещь, заставит затрепетать ее всем организмом, вскидывая руки и ноги, взывая неведомым досель голосом – это и есть назвать вещь истинным именем [187].

Всякое референтное обозначение индифферентно по отношению к вещи. Только транзитность позволяет достичь мысленной сущности. И буква часто более эффективна, чем слово-имя, потому что она полностью порывает с призраком референтности. В единственном тексте, составляющем «Азбуку истинных имен», истинные имена чаще всего никак не связаны с означаемым в рамках какого бы то ни было языкового коллектива:

Абулькар – истинное имя стола

Безумшин – истинное имя дома

Валуан – истинное имя воды

Дерьмо – неистинное имя говна

Еврей – неистинное имя еврея [188]

Как только слово опознается в своем референтном значении, оно утрачивает истинность. Развивается этот текст знаменательно. Постепенно исчезает не только опознаваемое означающее, но и опознаваемое означаемое, и Пригов начинает незаметно цитировать пророчество на стене Валтасарова дворца из «Книги пророка Даниила». Происходит буквальный переход от референтного к экспрессивно-пророческому:

Фарес – это истинное имя одной вещи

Хтекел – это истинное имя другой вещи

Цмене – это истинное имя третьей вещи

Но и это не конец. Дезинтеграция идет дальше. Загадочные буквосочетания перестают быть истинными именами и становятся истинными именами времени вещи:

Чфарес – это неистинное имя вещи

Но истинное имя времени вещи…

Что такое время вещи? Это есть чистая форма транзитности, то есть перехода. Это движение от референтной коммуникации к магии имен принимает форму дезинтеграции слова, которая обнаруживает форму времени вещи. Это хорошо видно в явлении сущности, представленном в графической серии «Ангелы» (Ил. 41–46). Серия эта интересна как раз тем, что, по существу, является фильмом, составленным из отдельных кадров побуквенных явлений. Транзитное явление сущности здесь наглядно связано с темпоральностью, развертыванием во времени.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу