Уважение к авторитету никогда не было у него подобострастием. Он просто считал себя равным любому. В 1948 году в состоянии тяжелейшей депрессии, во многом вызванной тем, что происходило в это время в стране, он попытался войти в Кремль – рассказать обо всем Сталину. Его немедленно арестовали. От неминуемой гибели его спас, взяв на поруки, тот самый Владимир Ермилов, в то время главный редактор «Литературной газеты», о сложных отношениях с которым рассказывает в этом сборнике сам отец [1] «Бывали дни веселые…»

.

Когда в 1950-м ему пришло в голову издавать домашнюю стенгазету под названием «Детская правда», он тут же, не задумываясь, позвонил Маршаку:

– Самуил Яковлевич, очень нужны стихи для «Детской правды».

Добросовестный Маршак просит дать ему два часа. Потом звонит и говорит извиняющимся тоном:

– Вот, написал четверостишие, не знаю, как получилось, будьте снисходительны:

Газету эту издают

Для всех, кто сердцем чист.

Надеюсь в ней найти приют

Как старый дет-правдист.

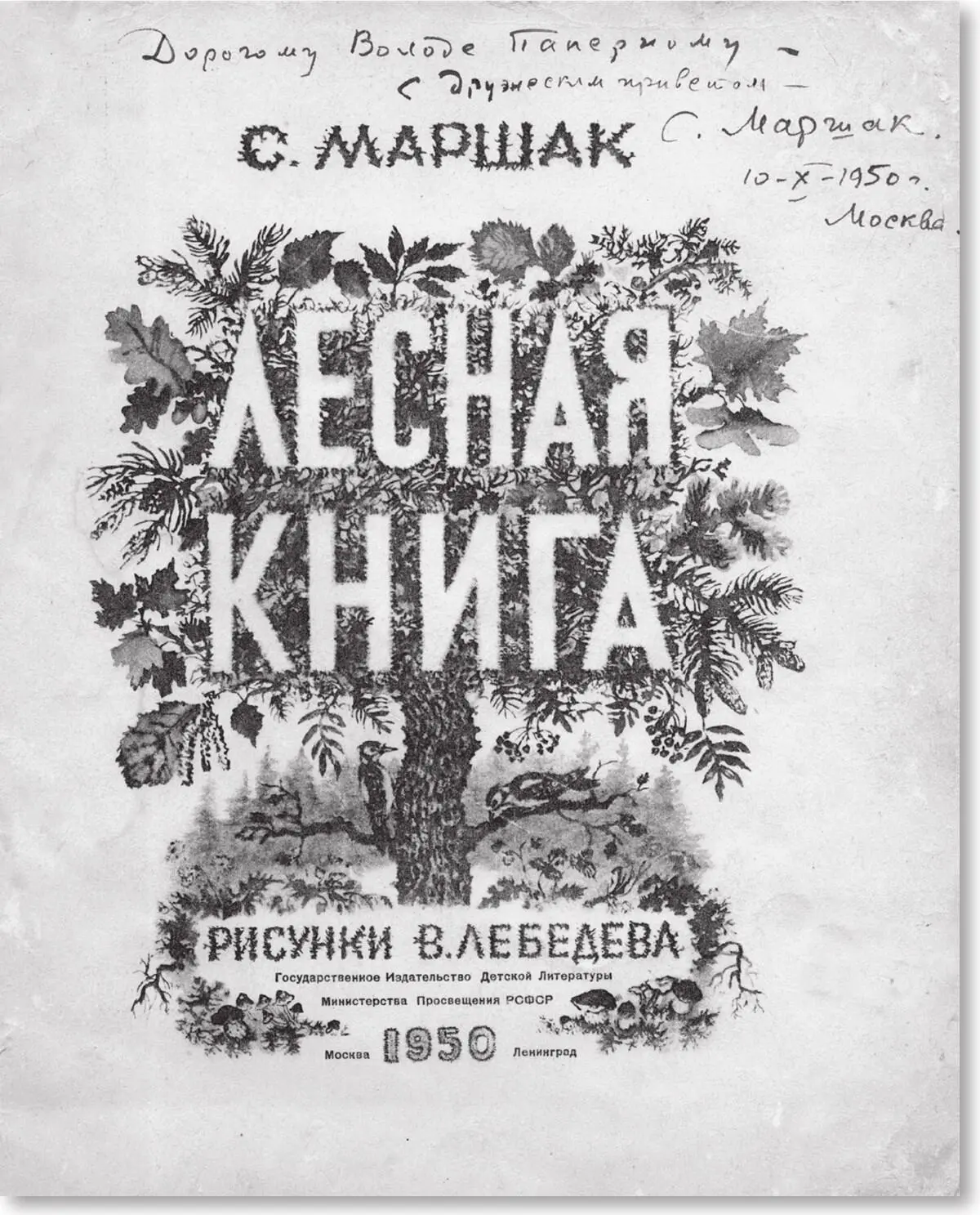

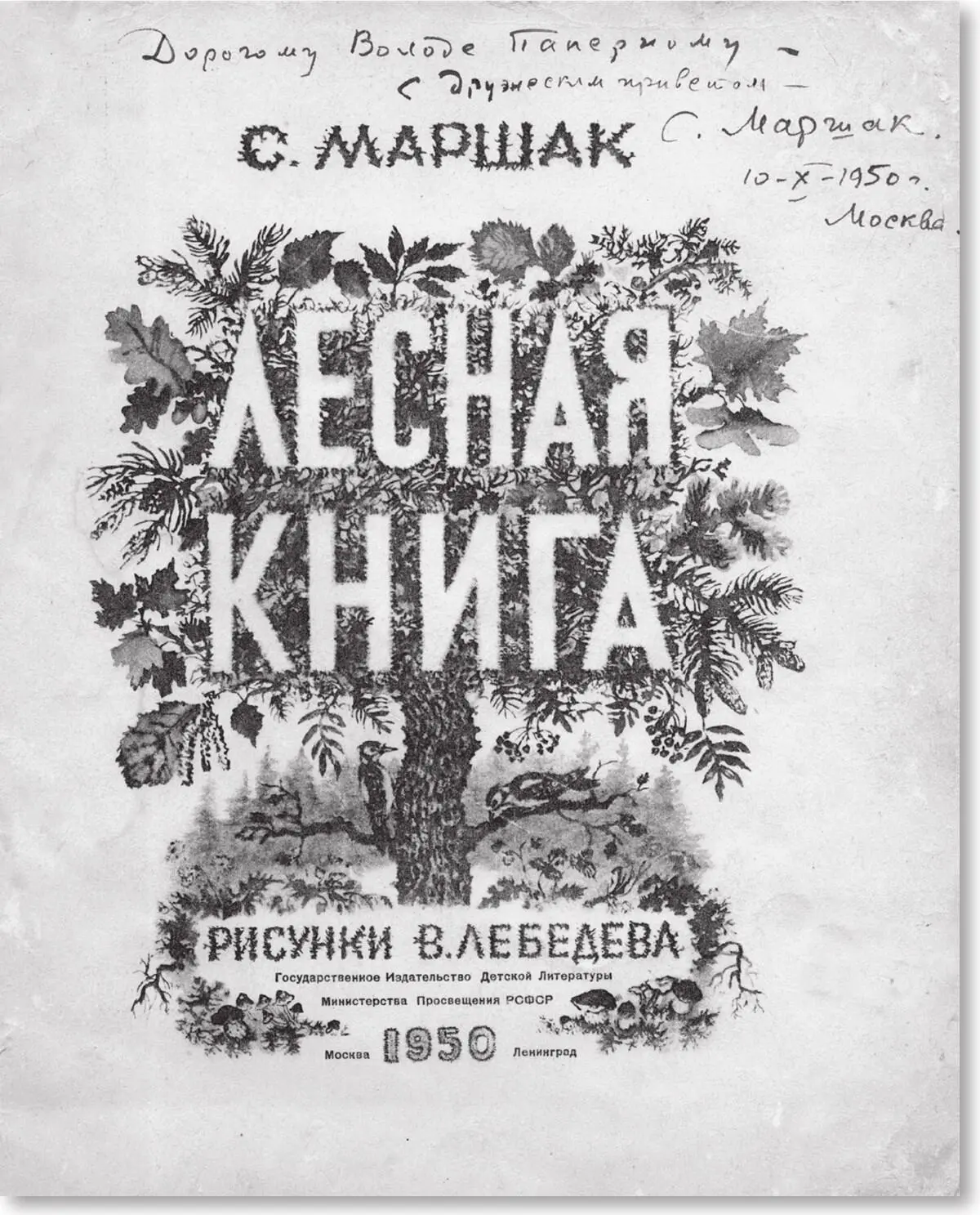

Стенгазета выходит со стихами и портретом Маршака. А вскоре отец вручает мне книгу с прекрасными иллюстрациями Владимира Лебедева.

1970 год. Я прихожу домой из Института технической эстетики, где недавно начал работать.

– Ты что такой мрачный? – спрашивает отец.

– Мы с приятелем хотели отправить проект на международный конкурс, нужно было разрешение Соловьева, нашего директора, а нас к нему не допустили. Сегодня последний день.

– Ну позвони ему, у меня есть его домашний телефон.

– Позвонить? – я в шоке. – Я, младший дизайнер, позвоню домой директору института?

– Никогда не думай о таких вещах, – говорит отец. – Ты ничем не хуже его.

Замирая от страха, набираю номер.

– Хорошо, что ты позвонил, – говорит Соловьев. – Мне показали ваш проект – я ничего не понял.

Похоже, что я усвоил или унаследовал от отца раздвоенность по отношению к авторитетам. С одной стороны, когда институт праздновал день рождения Соловьева, я сделал юмористический коллаж, увидев который Соловьев позеленел. С другой стороны, после этого я уговорил его стать моим научным руководителем. Это руководство продолжалось недолго, потому что в 1972 году мы с младшей сестрой Таней решили эмигрировать, а в то время от эмигрантов требовали вернуть деньги «за бесплатное обучение». Аспирантура стоила дороже всего, поэтому, к большому удивлению Соловьева, я уволился. Отношение отца к нашей идее было двойственным. Он уже был исключен из партии, уже отказался писать заявление о восстановлении и всерьез подумывал, не поехать ли ему вместе с нами. С другой стороны, задавал себе вопрос: «А что я там буду пародировать и над чем смеяться?»

В 1981-м, когда Тани уже не было в живых, я наконец уехал, а через десять лет вопрос отца, оставшегося в СССР, «что теперь пародировать и над чем смеяться», возник для него с не меньшей остротой. Удовлетворительного ответа он так и не нашел.

Раздвоенность отца видна в постоянных колебаниях между литературоведением и сатирой. Нельзя сказать, что эйфорические и депрессивные состояния души коррелировали у него с серьезными занятиями и юмором. Даже в подавленном состоянии он каждое утро садился за свой рабочий стол. Если не писалось, занимался технической работой, делал выписки, вычитывал гранки. Остроты же рождались у него в любом состоянии, это был его, если угодно, способ познания мира. Он рассказал мне, как однажды, беседуя с врачом-психиатром, пытался объяснить врачу, что никакой объективной истины нет, что он, Зиновий Паперный, видит мир по-своему.

– Ну как же нет, – возражал врач. – Смотрите, вот окно, я вижу окно, и вы видите окно…

– Для вас это окно, – перебил отец, – а для меня это ОКНО – О, Калерия Николаевна Озерова.

Именно в этом секрет его юмора – способность видеть в слове не то, что всем кажется очевидным. По этому же принципу построены комические арии трех Ке, исполняемые Ансамблем верстки и правки [2] См. воспоминания З. Паперного и К. Озеровой в этом сборнике.

. Например, в арии закрытого рецензента:

И проза, и проза, и про запасдержу я мненье.

Чтоб роза, чтоб роза, чтоб розабратьсяне смогли.

Этот же прием – в посвящении Андрею Вознесенскому (цитирую по памяти): «Андрей! – наклонение повелительное. Желаю Вам победно реять, андрея, всех переандреить!»

Читать дальше