Стихи Есенина очаровали Бениславскую, и сам поэт околдовал ее. Она влюбилась в него и написала в своих воспоминаниях: «…на что угодно для него пойду». Галина не изменила своим принципам, сыграв большую и благородную роль в жизни Сергея Есенина. Это была единственная женщина, которая имела влияние на поэта. И он не только прислушивался к ее словам и советам, но и всецело доверял ей свои дела, в том числе литературные и даже финансовые. Она вела всю его переписку, все переговоры с издателями. Для Есенина ходить по редакциям, и устраивать свои дела по добыванию денег было мучительно трудно. Значительную часть этой тяжелой и изнурительной работы взяла на себя Галина Бениславская. Она вместо Есенина ходила по редакциям и выбивала полагавшиеся ему гонорары. Не думаю, что это было легко ей делать, но делала ради Есенина. «Сколько у нее было любви, силы, уменья казаться спокойной, – вспоминает Августа Миклашевская. – Она находила в себе силу устранить себя и сейчас же появляться, если с Есениным стряслась какая-нибудь беда. Когда он пропадал, она умела находить его. Каждый раз, встречаясь с Галей, я восхищалась ее внутренней силой, душевной красотой. Поражала ее огромная любовь к Есенину, которая могла так много вынести, если это нужно было ему».

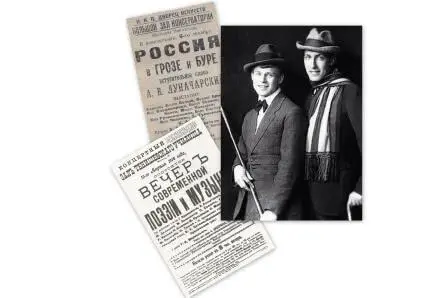

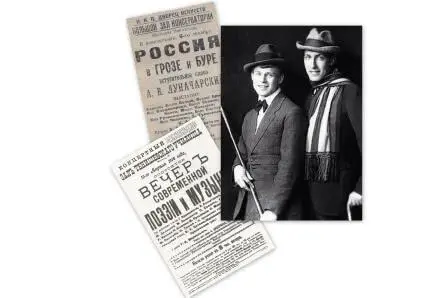

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф. 1920 год. Москва.

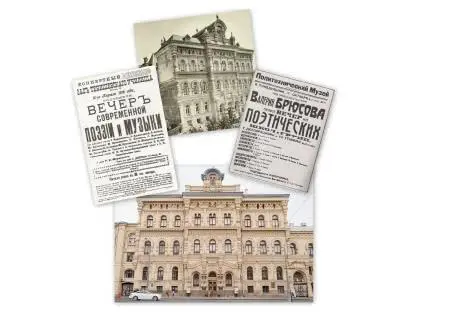

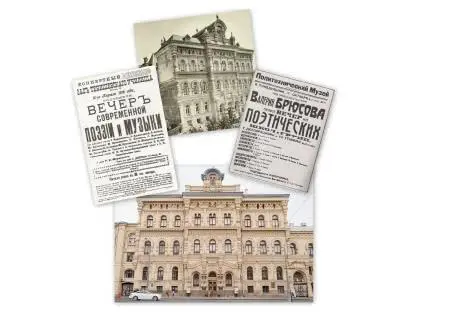

Политехнический музей в Москве. Здесь в начале ХХ века с трибуны Большой аудитории звучали голоса С. Есенина, В. Маяковского, А. Блока, В. Хлебникова…, а в середине ХХ столетия, в период «хрущевской оттепели», на поэтические вечера собирались полные залы, чтобы послушать стихи молодых поэтов: Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной…

Есенин и восточная лирика

После пребывания на Кавказе Есенин стал планировать поездку в Туркестан. Помимо желания взглянуть на Восток, он намеревался встретиться со своим другом, поэтом Александром Ширяевцем, с которым никогда не виделся, но переписывался с января 1915 года. «Когда я встречался в 1917 году с С. Есениным, – вспоминал критик В. Львов-Рогачевский, – он каждый раз с юношеским увлечением говорил о Ширяевце, с которым состоял в переписке. Он давал просматривать мне его рукописи, многие стихи своего друга тут же на память читал своим певучим голосом, говоря: «Его надо непременно перетащить в Москву из Азии. Он там задыхается».

Осуществить свой замысел Есенин смог только в мае 1921 года, когда узнал, что Г. Колобова командируют по служебным делам в Среднюю Азию. В то время поэт работал над поэмой «Пугачев» и собирался поехать в киргизские степи и на Волгу, чтобы «пройтись» по тому историческому пути, который проделал Пугачев, двигаясь на Москву, а затем побывать в Туркестане, который, по его словам, давно уже его к себе манит.

Ехал он вместе со своим другом Колобовым, в его вагоне, в котором они жили во время пребывания в Ташкенте и в Самарканде. Ехали через Самару, Поволжье, где царили разруха и страшный голод, и где жизнь буквально вымерла. Люди покидали свои места и устремлялись на юг в надежде на спасение.

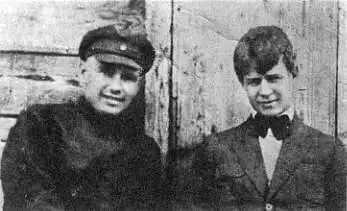

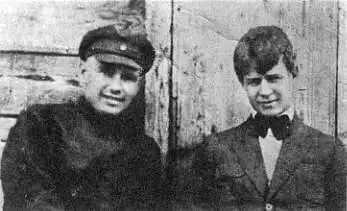

Г. Колобов и С. Есенин. 1921 год.

Приезд С. Есенина в Ташкент совпал с мусульманским праздником уразы, здесь поэт впервые почувствовал дух и атмосферу Востока. С первых же дней он окунулся в жизнь города, с которой ознакомил его друг Саша Абрамов, публиковавший свои стихи в столичной прессе за подписью А. Ширяевец. Сергея Есенина удивил шумный и красочный Ташкент, поразило необычайно синее небо, оглушили крики ишаков и верблюдов, разноцветье его базаров. Поэт бродил по улицам и площадям города, очарованный невиданным зрелищем, сидел в чайхане и пил освежающий чай, слушал незнакомую гортанную речь. Её иногда переводил ему А. Ширяевец.

С Ширяевцем Есенина «связывала многолетняя переписка, глубинное родство душ и схожесть взглядов» и друзья много времени проводили в беседах, зачастую сопровождавшихся горячими дискуссиями. Есенину не нравилось, что Ширяевец в своем творчестве много внимания уделяет восточной теме. Он не любил, когда поэт начинал говорить не своим голосом, когда терял чувство родины. Без этого нет поэзии. Да и Ширяевец критиковал Есенина за его имажинизм.

Читать дальше