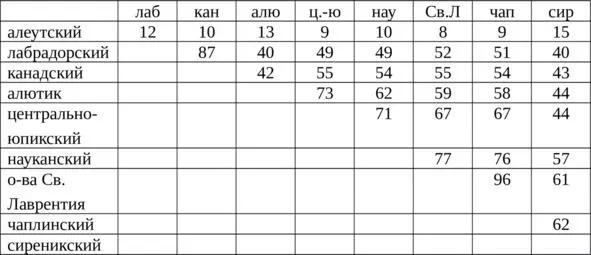

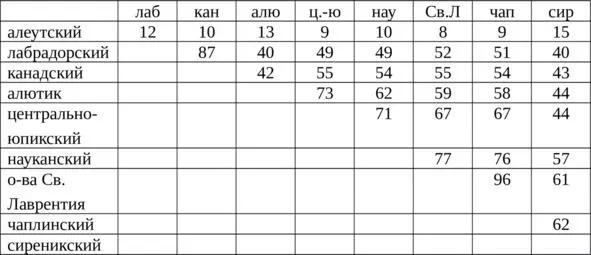

Процент родственных слов между алеутским языком и эскимосскими языками оказался настолько низким (от 8 до 15%), что говорить об их генетическом родстве не представляется возможным. По крайней мере, оно не может быть надежно доказано, поэтому до сих пор в силе остается традиционная классификация, согласно которой эскимосские и алеутский языки объединяются в единую «семью» лишь вследствие их географического соседства, близости культуры и на основе некоторых типологических признаков. Но, несомненно, что подобный результат является своеобразным сигналом, побуждающим весьма скептически относиться к сложившейся традиции.

Итоги тривиальные и нетривиальные

Использование метода глоттохронологии привело в ряде случаев к существенному пересмотру традиционных представлений о степени взаимоотношения родственных языков. Подобный пересмотр произошел даже в отношении хорошо и давно изученных языковых групп и семей.

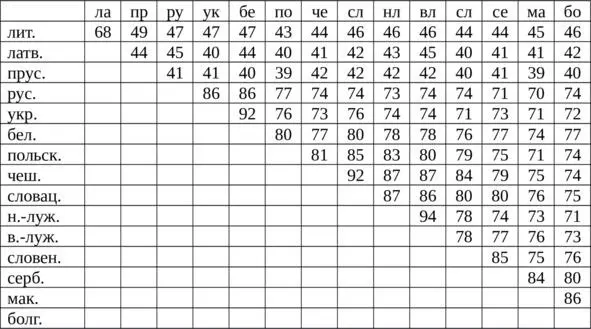

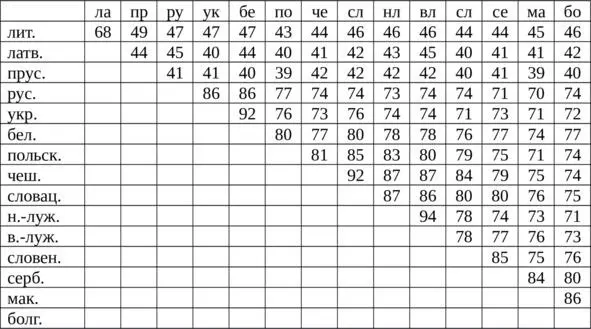

Естественно, что во многих случаях глоттохронологические вычисления подтвердили выводы, сделанные традиционной исторической лингвистикой. Так, например, подсчеты, сделанные на материале балто-славянских языков, полностью вписались в существующую схему их классификации. Приведем процентные итоги этого сравнения (расчеты проводились по старой методике) [18] (см. таблицу выше на данной странице).

В результате были подтверждены все основные традиционные положения балто-славянского языкознания: 1) славянские языки распадаются на три подгруппы (восточную, западную и южную), 2) расхождения между этими тремя подгруппами примерно одного уровня, 3) прусский язык, судя по всему, следует относить к особой группе, занимающей промежуточное положение между собственно балтийскими (литовским и латышским) и славянскими языками [19].

Несомненно, что польза от подобных выводов достаточно велика, так как они лишний раз подтверждают факты, полученные в результате изучения истории языков по традиционным лингвистическим методикам.

Намного более важными представляются, однако, нетривиальные результаты, порой полностью переворачивающие традиционные представления о степени генетической близости языков.

Типичным примером такой «революции», произведенной глоттоxронологией, стал лексикостатистический анализ австронезийских языков, осуществленный И. Дайеном [20]. Его результаты оказались столь сенсационными, что лингвисты до сих пор не могут поверить в них. Вместо традиционного (основанного на антропологическом и географическом принципе) разделении австронезийских языков на четыре группы: индонезийскую, полинезийскую, меланезийскую и микронезийскую, И. Дайен выделил 40 групп австронезийских языков, большую часть среди которых (34) составляют группы языков, относившихся ранее в меланезийским, а почти все индонезийские и все полинезийские языки, включая, помимо этого, ряд старых меланезийских и микронезийских, объединены в единую малайско-полинезийскую группу [21].

Полученные результаты заставили И. Дайена коренным образом пересмотреть и представления о происхождении австронезийских языков. Согласно его подсчетам, единый праавстронезийский язык мог существовать примерно 3 тыс. лет до н. э. Носители этого праязыка жили в Западной Меланезии (на Новой Гвинее, в архипелаге Бисмарка и на Соломоновых островах) [22].

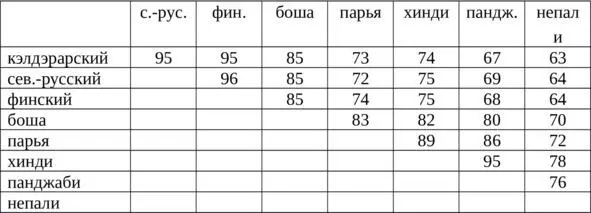

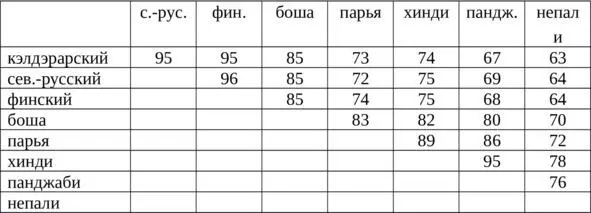

Неожиданные результаты были получены и автором данной статьи по индоарийским языкам, в частности, относительно места среди них цыганского языка (языков). Согласно традиционным классификациям, цыганский язык многими исследователями a priori относится к центральным индоарийским языкам и считается близким к хинди [23]. Однако же глоттохронологический анализ недвусмысленно указывает на его особое положение внутри индоарийской языковой группы (подсчеты проводились по методике Старостина) [24] (см. таблицу выше на данной странице).

Степень близости проанализированных индоарийских языков Индостана оказалась больше, чем их близость к цыганским языкам (диалектам), что позволяет выделить особую цыганскую подгруппу внутри индоарийской языковой группы. Особое положение, судя по всему, занимает и непальский язык, однако соображения о его взаимоотношениях с другими индоарийскими языками пока не выходят за пределы гипотез.

Читать дальше