Русский Север – его леса и нивы не топтали орды завоевателей, его свободный и гордый народ в большинстве своем не знал крепостного гнета, и именно здесь сохранились в чистоте и неприкосновенности древнейшие песни, сказки, былины Руси. Именно здесь, по мнению многих исследователей, сохранились такие архаические обряды, ритуалы, традиции, которые древнее не только древнегреческих, но даже и зафиксированных в Ведах, самом древнем памятнике культуры всех индоевропейских народов.

О значительной близости славянской и ведической мифологии писал еще в 19 веке А.Н.Афанасьев, который придавал огромное значение схождениям в мифологических сюжетах и обрядовой практике у восточных славян и древних арьев 2 2 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу (в связи с другими родственными народами). – т. I. —3. – М. – 1865—1869.

.

Эти схождения и зримые параллели отмечены в трудах русских историков и лингвистов 19 – начала 20 вв.; достаточно вспомнить работы А.X.Востокова, И.И.Срезневского, Вс. Миллера, В.В.Бартольда, Н.М.Гальковского и др. Идея единства истоков народной культуры славян и ираноязычных народов Восточной Европы красной нитью проходит в работе В.А.Городцова «Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве». Индолог Н. Р. Гусева в своей работе «Индуизм» ставит вопрос о наличии древней индославянской общности, которую отличало не только значительное языковое сходство, но и исключительная культурно-хозяйственная близость, сложившаяся в условиях очень длительного совместного обитания. Она пишет: «В глубокой древности складывались не только общие или крайне близкие языковые явления, но и те общие или сходные религиозные представления, которые можно проследить и в среде славянских народов, и в среде индоарьев… Схождения индо-славянской сакральной лексики и ритуальной практики могут быть единственно результатом древних и длительных контактов между предками той и другой группы народов» 3 3 Гусева Н. Р. Индуизм. – М. Наука. – 1977. – С. 52—53.

.

Так как большинство современных ученых считает, что на рубеже 2 – 1 тыс. до н.э. племена арьев уже находились в Северо-Западной части полуострова Индостан, то естественно предположить, что сходные религиозные представления и мифология арьев и славян сложились значительно раньше.

Известный переводчик гимнов Ригведы – древнейшей части Веды (риг – изреченное, веда – знание) на русский язык – Т.Я.Елизаренкова пишет: «По глубочайшему убеждению переводчика, при переводе с ведийского на другие языки русский язык обладает рядом несомненных преимуществ перед западноевропейскими языками. Эти преимущества определяются как большей степенью соответствия между ведийским и русским в силу лучшей сохранности в нем архаизмов, чем в западных языках, так и большей близостью русской (славянской) мифо-поэтической традиции к индоиранской» 4 4 Ригведа. Мандалы I—IV. Пер. и коммент. Т. Я. Елизаренковой. – М. Наука. – 1989. – С.543.

.

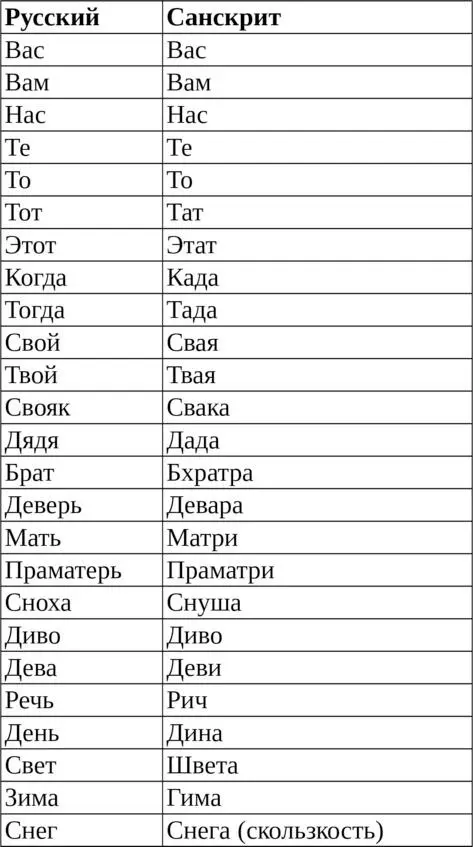

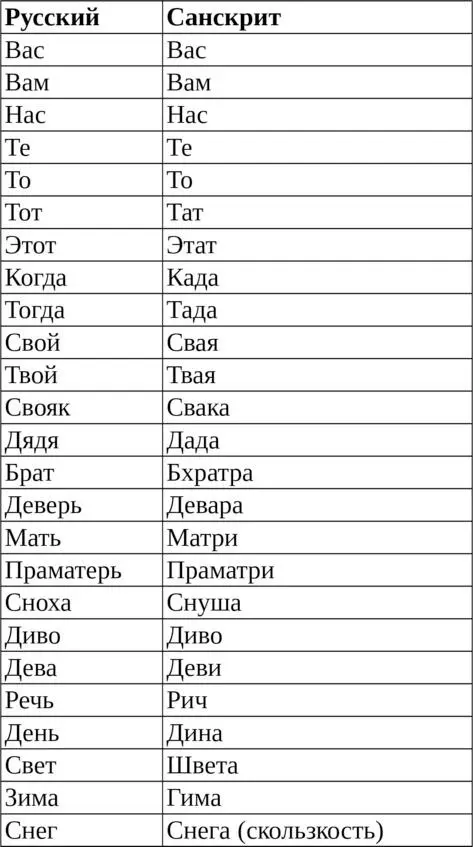

И действительно, давайте сравним слова этих, столь, казалось бы, далеких сегодня друг от друга языков: русского и языка священных текстов Древней Индии – санскрита. Сравним, к примеру, имена богов Веды и славянской древности. Бог огня – Агни, еще его зовут Кравьяд (т.е. поедающий сырую плоть), Яма – бог смерти, яга – жертва на санскрите (и вспомним нашу Бабу-Ягу). Имя славянского Стрибога состоит из двух частей – «стри» – простираться (санскрит) и «бхага» – милостивец (санскрит); имя Неба – Сварог – от санскритского слова «сварга», что и значит – небо (отсюда и славянское наименование солнца – Сварожич, т.е. сын неба – Сварога). И наконец, русская «сваха» – женщина, соединяющая женихов и невест, создающая новые семьи и зажигающая новые «семейные очаги», и жена ведического бога огня («Агни») – Сваха. Огромное количество схождений дает нам и обыденная лексика:

Мы пользуемся таким словом как «гать», «гати» в значении – дорога, проложенная по болоту, но в санскрите «гати» – проход, путь, дорога. Санскритскому слову «гали» – оскорбительные речи, ругательства, есть русский аналог – «изгаляться», «галиться»; санскритскому «дра» – идти, бежать – соответствует русское «драпать»; слову «радана» – плач, слезы, наше – «рыдание»; санскритскому «вакья» – слово, разговор, русское «вякать». Зачастую мы просто пользуемся тавтологиями, соединяя два слова с абсолютно одинаковым значением: мы говорим «трын-трава», но в санскрите «трин» и значит «трава»; мы говорим «карнаухий», но в санскрите «карна» и значит ухо; мы говорим «дремучий лес», но в санскрите «друма» и значит дерево. Эти примеры можно было бы продолжать еще долго. Так, например, в вологодских и архангельских диалектах встречаются такие слова, сохранившиеся с глубокой древности:

Читать дальше