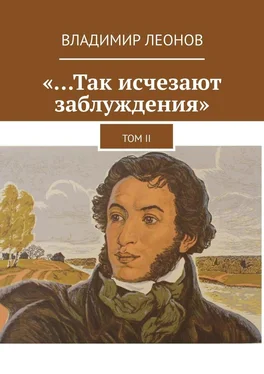

Пушкин – это иное, это прежде всего в своем основном качестве предиктора, предсказателя общего хода вещей и явлений, мыслителя и философа, достигшего совершенства в искусстве владения словом, в умении доносить до мира (общества) сложнейшие вещи мировоззренческого характера по очень простому историческому принципу: «Каждая моя мысль прибавляет меня, ибо я един во всем человеческом».

В какой-то мере этим принципом пользовались и до сих пор пользуются многие в словесности, поскольку он всегда символичен, обобщающе широкий, но именно Пушкин достиг в нем совершенства, воздвиг себе «памятник нерукотворный», потому что словом «жег сердца людей».

Пушкин в разные периоды по – разному представлял себе образ поэта, по – разному понимал его назначение. Он нередко высказывал диаметрально противоположные точки зрения.

В одном месте Пушкин заявляет: « И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». В данном случае он отождествлял поэта с пророком, оратором, требовал, чтобы тот шел к народу, воспитывал людей.

В следующий раз – утверждение противоположное. Пушкин требует, чтобы поэт удалился от людей « на берега пустынных волн», «Ты царь: живи один». Поэт говорит толпе: « Подите прочь – какое дело поэту мирному до вас!».

В другом суждениии – поэт нелюдим: «Непонимаемый никем… Проходишь ты, уныл и нем. С толпой не делишь ты ни гнева, ни нужд, ни хохота, ни рева, ни удивленья, ни труда».

А в этих размышлениях – поэт для него уже сам человек толпы. Поэт как « гуляка праздный », как легкомысленный « ленивец». Для него истинный поэт – это тот, кто смеется « забаве площадной и вольности лубочной сцены ».

Повесть «Выстрел» (как предчувствие пули Дантеса), в которой страшный призрак Сильвио с его мрачной сосредоточенностью в одной мстительной мысли. Словно Пушкин знал о каком – то тайном законе, по которому все недолговечно, все, что несет высшие стремления и многообъемлющий идеал.

Русский Ахиллес, побеждающий Боагрия, дикую силу невежества. Он не гряз в суете, рутине и покое. Он всегда делал первый шаг к тому, чтобы быть в настоящем. Он жил в этом настоящем, как ребенок, ничего не пропуская и делая самое важное для себя, людей: « Доколе я в миру, я свет этого мира».

Глава. « Победитель или жертва!?»

Печать исторической эпохи лежит на всех трудах Пушкина: обычный человек с его естественным стремлением к счастью, наслаждению и беспощадная страсть к творчеству; порой она сводила на нет все личные желания…

«Многоплановый» Пушкин – без апологии, но и без обвинительного акта. Победитель – со своим списком побед и – Жертв со своим мартирологом, списком поражений и страданий.

Слова Победителя:

«И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в свой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал».

Слова Жертвы:

« Молва, быть может, не совсем права,

На совести усталой много зла,

Быть может, тяготеет. Так разврата

Я долго был покорный ученик».

Если выйти за предела магического круга, созданного очаровательными произведениями поэта, то видятся два Пушкина. Пушкин – поэт и Пушкин – человек. И эти два Пушкина – не всегда составляли одно и то же лицо: человек и поэт в Пушкине – это две большие разницы. Нельзя смотреть на творчество Пушкина как непосредственную автобиографию.

Первым, кто вычеканил двойственный взгляд на Пушкина, оказался Гоголь: «Поэзия была для него святыней, точно какой – то храм. Не входил он неопрятный и неприбранный, ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из своей жизни. А между тем все там – история его самого». Гоголь подчеркивает, что само творчество не отражает духовную жизнь Пушкина.

Современники, друзья и родные поэта, а также его недруги – злопыхатели, были едины в следующей характеристике личности Пушкина: в жизни легкомысленный, циничный, суетный и раздражительный, до безумия захваченный страстью, безмерно наделенный состоянием дружбы, чести и гордости; в поэзии же – божественный, мудрый и сердечный, и как ребенок, искренний и чистый. Совершенно противоположные явления, протекающие энергично и постоянно в его собственной натуре, вместившей не только мир русского, но и человечества русского.

Читать дальше