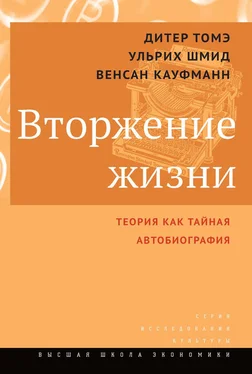

Пока в XX веке не рухнул неколебимый закон теоретической анонимности, существовало некоторое мирное разделение труда между академическими ортодоксами, этому закону свято следовавшими, и редкими одиночками и аутсайдерами, не желавшими лишать себя права поговорить о собственной жизни. Монтень говорит: «Я – как утка, люблю дождь и грязь». [2]Руссо в «Прогулках одинокого мечтателя» рассказывает, как его свалил с ног огромный датский дог. Кьеркегор сообщает читателям, что его воспитывали безумцы и что он «с детства свыкся с давящей мощью чудовищной тоски». [3]От Ницше мы узнаём, что он никогда не ел между приемами пищи и отказался от кофе, потому что тот «омрачает дух». [4]В своем истолковании сновидений Фрейд глубоко закапывается в собственные душевные состояния: «С сообщением же собственных сновидений была неразрывно связана необходимость раскрывать перед чужим взором больше интимных подробностей моей личной жизни, чем мне бы хотелось». [5]Академическим мыслителям хочется этого еще меньше.

Можно сказать и так: кризис в отношениях между мыслителями академическими и «чужаками» резюмируется в споре о том, нужно ли писать заглавной или же строчной одну-единственную букву: «я». Ратующие за строчную употребляют местоимение. Оно заменяет одного определенного человека. Пишущий «я» говорит, таким образом, о себе. Не то, если из «я» сделать «Я»: Я , по-немецки das Ich, сразу производится в ранг существительного и с тем большим апломбом претендует на роль полноценного подлежащего-субъекта. Это Я восстает против персонализации, у него нет ни цвета кожи, ни любимого блюда, оно не знает любовных мук. Как подлежащее оно самодостаточно, оно вопиет: я тут главный, во мне дело! Не строчное я, а заглавное обособившееся Я, едва снисходящее до наших жизненных бед и радостей, приветствуется и превозносится академической мыслью. заметим сразу: и среди академических мыслителей находились такие, кто рисковал порвать с прежней традицией и открыться новому опыту. Они остро осознавали, что сами себя ставили на кон, что им не на кого было положиться, кроме как на самих себя. Как именно они выражали это сознание – это уже другая история, или же вовсе никакая не история, если в их текстах строчно написанное я вовсе не упоминалось. Так постепенно между академиками и маргиналами разверзлась ужасающая бездна. По обе ее стороны думалось и писалось по-разному. Скрытая общность, разделенное сознание исключительной роли каждой стороны привели к тому, что разделившая их пропасть была одновременно глубокой и вместе с тем очень узкой. У представителей обеих сторон находились оказии для обмена, общения – для головокружительного рукопожатия над бездной. Самая знаменитая такая встреча свела Руссо и Канта. «Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, – и этим человеком буду я. Я один». Так открывал Руссо свою «Исповедь». «De nobis ipsis silemus», «о самих себе мы молчим» – для своей «Критики чистого разума» Кант выбрал этот эпиграф из Френсиса Бэкона. [6]И все же великий молчальник Кант протянул руку разговорчивому французу: «Руссо исправил меня». [7]Кантова похвала касалась руссоистского гимна свободе, но то, что для Руссо в эту свободу неотъемлемо входила и свобода говорить о себе и обнажать себя как индивида, – это, на взгляд Канта, было излишним и нелепым. Так и прошли академики и аутсайдеры по эпохам рядом, по параллельным путям – как отчужденные друзья, а то и как враги. Академические мыслители вещали со своего высокого престола, купаясь в непререкаемом престиже. Они говорили от имени чистого Созерцания, чистого Духа. чужак, посторонний чувствовал себя неуютно на этом престоле и, слезая с него и на него оглядываясь, считал его безнадежно прогнившим. Ему претила ложь теории, бесследное исчезновение пишущего индивида в самом письме.

В конце XIX века Вильгельм Дильтей предпринял знаменательную попытку преодоления этой пропасти, примирения теории и автобиографии. Он утверждал, что мы, собственно, занимаемся тем же самым, теоретизируем ли мы или пишем автобиографию. С одной стороны, Дильтей воевал с унылой теорией рационализма и призывал философию к раскрытию всего исторического ансамбля жизненных взаимосвязей: «В жилах познающего субъекта, какого конструируют Локк, Юм и Кант, течет не настоящая кровь, а разжиженный сок разума как голой мыслительной деятельности». [8]Рядом с теорией, занятой макрокосмом исторической действительности, он ставил, с другой стороны, автобиографию, повернутую к микрокосму отдельной жизни:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/26098/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu-thumb.webp)