У Шопенгауэра есть такая мысль, что большая литература может подождать своего читателя, что читатель должен тоже уметь читать и должен быть адекватен своему автору. Читатель – это не просто тот, который купил книжку. Читают, хватают, ну всегда читали и хватали, но всегда была высоколобая литература и всегда были высоколобые читатели, которые умели и понимали или, по крайней мере, готовы были понять то, что говорит художник. Пушкин говорил: «Меня читают одни барышни». Но почему барышни? Дворянские барышни, во-первых, знали языки, знали европейскую культуру, во-вторых, они были свободны от службы, имели досуг, у них хватало времени для литературы, они могли свободно отнестись к его текстам. И, разумеется, любая литература или любая философия находится в некоем мировом контексте, потому что – опять же апеллируя к Достоевскому – Шекспир наш учитель, он есть человек, посланный Богом сказать нам правду о человеке и душе человеческой. То есть такого масштаба писатель живет в контексте больших контекстуальных смыслов мировой литературы и мировой философии. И разорвать их невозможно. Можно говорить о каком-то дополнении, соподчинении, но литература и философия находятся в очень сложном духовном контакте, контакте не сиюминутном. Это поиск каждым философом своего писателя. Но также поиск каждым писателем своего философа, который помогает ему осмыслять мир.

В заключение хочу сказать, что не буду в своей книге рассматривать в философском контексте литературу сегодняшнего дня. Во-первых, не вижу достойных текстов. Во-вторых, философ всегда имеет дело с вечными проблемами, он, как и историк, по словам Фридриха Шлегеля, пророк, угадывающий назад. Сова Минервы, как известно, вылетает в сумерках. Чем глубже в историю, тем меньше случайных текстов. Толстой как-то говорил, что история литературы напоминает пирамиду острием вниз. Чем глубже мы опускаемся, тем более значительные тексты мы открываем.

Задача – внимательно прочитать их в достойном контексте. Собственно, на таком внимательном прочтении классических произведений построено знаменитое исследование немецкого филолога Эриха Ауэрбаха «Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе» (М.; СПб.: Университетская книга, 2000). В предлагаемой читателю книге взята не только западноевропейская, но и русская литература, причем автор в своем анализе доходит до произведений XX столетия, уже выдержавших испытание временем.

От Иоанна святое благовествование

1. В начале было Слово, и Слово было

у Бога, и Слово было Бог.

2. Оно было в начале у Бога.

3. Все чрез Него начало быть, и без Него

ничто не начало быть, что начало быть.

4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет

человеков.

5. И свет во тьме светит, и тьма

не объяла его.

6. Был человек, посланный от Бога;

имя ему Иоанн.

7. Он пришел для свидетельства,

чтобы свидетельствовать о Свете,

дабы все уверовали чрез него.

8. Он не был свет, но был послан,

чтобы свидетельствовать о Свете.

Гамлет как «христианский воин»

«Как звали отца принца Гамлета?» – спросил профессор студента-двоечника.

Тот прокрутил в голове все ему известные имена из пьесы и ответил:

«Клавдий».

Профессор хотел было возразить, но осекся.

«А ведь правда: еще и башмаков не износив…»

Студенческий анекдот

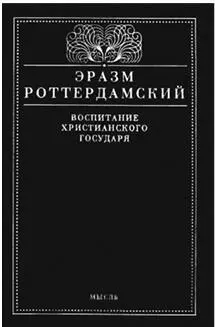

Как показывает заглавие предлагаемого читателю текста, образ Гамлета рассматривается в контексте реформационных и предреформационных идей, прежде всего текстов друга Томаса Мора, Эразма Роттердамского («Воспитание христианского государя» и «Оружие христианского воина»), хорошо известного английским интеллектуалам того времени. Сошлюсь на замечание специалиста: «Основной политический трактат Эразма “Христианский государь” появился в том же 1516 году, что и “Утопия” Т. Мора, и через два года после того, как Макиавелли закончил своего “Князя”.

Воспитание христианского государя

Это три основных памятника социально-политической мысли эпохи, однако весь дух трактата Эразма прямо противоположен концепции Макиавелли. Эразм требует от своего государя, чтобы он правил не как самовольный хозяин, а как слуга народа, и рассчитывал на любовь, а не на страх, ибо страх перед наказанием не уменьшает числа преступлений. Воли монарха не достаточно, чтобы закон стал законом. <���…> В век нескончаемых войн Эразм, возведенный в ранг “советника империи” Карлом V (для которого он и написал своего “Христианского Государя”), не устает бороться за мир между государствами Европы. Его антивоенная “Жалоба Мира” <���…> была в свое время запрещена Сорбонной. <���…> В XVI–XVIII веках читатели особенно ценили также религиозно-этический трактат Эразма “Руководство христианского воина” (1504), переведенный на ряд европейских языков» [8] Пинский Л.Е. Эразм Роттердамский и его «Похвальное слово Глупости» // Пинский Л.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение. Статьи. Лекции. М.: РГГУ, 2002. С. 66–67.

. Позволю себе методологическое соображение, простое, но важное. Только погрузив текст в насыщенный раствор идей той эпохи, связанной с попыткой заново понять христианские смыслы, мы осознаем смысл произнесенного великим драматургом.

Читать дальше