Искусство – это символическое воплощение духовного творческого дара человека в предметном материале мира.

Из сказанного вытекает, что основные уровни и коммуникативные практики культуры являются полем противостояния между восходящими и нисходящими энергиями религиозного происхождения. Выражаясь языком философии, бес-предпосылочного искусства (как и науки) не существует. Художники – даже в случае подчеркнутого равнодушия к Богу – объективно исповедуют и утверждают (сознательно или бессознательно) в своем творчестве определенный духовный идеал. Иными словами, религиозно-ценностный акт является неустранимой предпосылкой любого художественного (равно и антихудожественного) творения. Одни художники верят, что Бог есть, другие – что Его нет, и осуществляют эту веру/неверие в своих произведениях. Третьего не дано.

Классика и проект модерна

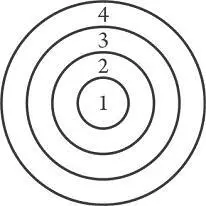

Любое искусство имеет свою классику- общезначимые и общепризнанные его достижения. Иными словами, классикой считается совершенство в своем роде, наиболее полно выражающее соответствующую исходную парадигму (порождающую модель) данного типа художественного сознания. Классика, в религиозно-философском смысле слова-это искусство под знаком вечности, sub specie aeternitatis. Это искусство перед лицом Бога. Естественно, что с христианской точки зрения классической литературой следует признать Библию, классической архитектурой – храм, классической живописью – икону, классической музыкой – церковную стихиру или хорал. В христианском духовном поле во главу угла ставится именно энергийное взаимораскрытие Творца и твари, духа и символа, – их доверительный диалог («я и Ты»). В отличие от язычества, христианство есть усыновление твари небесным Отцом, и потому мерой единства всеобщего и уникального здесь оказывается любовь (она же истина и красота). На рисунке принципиальная схема классической – молитвенно восходящей к Богу – цивилизации выглядит так:

1. Духовное ядро: вера в Бога, богочеловек.

2. Культура: религиозный этико-эстетический идеал.

3. Общество: сакральная государственность, священное царство.

4. Технология: централизованная производительная практика.

Рис. 1. Строение классической цивилизации

Наиболее полного своего осуществления классическая христианская цивилизация достигает в европейском и русском Средневековье – от константинопольской Софии и «Божественной комедии» Данте до «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона и «Троицы» Андрея Рублева. Искусство здесь понимается как род молитвы, а подлинным автором храма или иконы считается сам Господь. Художник (часто безымянный) в средневековой классике выступает не более чем подмастерьем Творца. Храмовый синтез искусств, в сущности, не нуждается в светской культуре, роль которой исполняет фольклор.

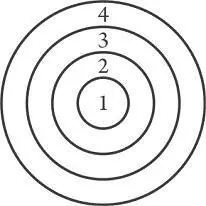

Решительные изменения в эту ситуацию вносит эпоха Возрождения – начало проекта модерна. Культура европейского Ренессанса решала ту же кардинальную для искусства проблему божественного и человеческого, однако решала её уже с гуманистической точки зрения, когда ценностную меру их соотношения определяет сам человек. Прямая (зрительная) перспектива Ренессанса – это именно стратегия превращения теоцентрической культуры в антропоцентрическую. Собор святого Петра в Риме или «Мона Лиза» Леонардо – это титанические автопортреты победившего гуманизма: безмерное определено мерным. Мистическая вертикаль «я – Ты» переведена в антропологическую горизонталь почти равных собеседников. Бог-художник в барокко, художник-бог в романтизме, чувственная ткань творения в реализме – все это псевдонимы конечного как ключа к бесконечному. Человек как мера вещей, к радости древнего софиста, утверждает себя и в картезианском «cogito», и в фаустовских играх с Мефистофелем, и в гегелевской абсолютной идее. Трактовка божественного как проекции человеческого (а потом уже «слишком человеческого») – такова субстанция новоевропейского века разума, закономерно явившего в 1883 году танцующего над пропастью Заратустру.

Рис. 2. Строение модернистской цивилизации

С указанной точки зрения, авангард начала XX века не внес ничего принципиально нового в культурную практику Европы. Собственно, модернистский проект антропоцентрической цивилизации уже был представлен гением Возрождения, Просвещения и романтизма во всех видах творчества и мышления – авангарду осталось лишь довести эту установку до атеистического финала. Проблематика авангарда в искусстве – это именно проблематика смертного гения-«бога», занятого абсолютным монологом – строительством личного космоса. Режущий себе ухо Ван Гог, пишущий «субъективный эпос» в темной комнате Марсель Пруст, созерцающий «Закат Европы» Освальд Шпеглер – таковы некоторые характерные фигуры духовного ландшафта Старого света рубежа XIX–XX веков. Зрелый модерн – это удел человеко-бога, погруженного в свое отражение. Отсюда тоска великих модернистов, от Бодлера и Мунка до Бунюэля и Бергмана. Предельно расширив рамки культурного горизонта, поздний модерн включил в культуру всё – и землю, и небо, но именно по причине своей абсолютной власти над миром получил искомое право и землю и небо отвергнуть («сбросить с парохода современности»). Европейский «бог» умер – его место занял самодостаточный человек, символическим знаменем которого явился черный квадрат-эмблема войн и революций XX века.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу