Финал этой преломленной в призме русского символизма фаустовской драмы, представляющей у Набокова один из первых его неразрешимых парадоксов (как позднее «Соглядатай», «Приглашение на казнь» и «Ultima Thule»), оставляет читателю теряться в догадках: в самом ли деле Стелла умерла, или то был жестокий розыгрыш Гонвила; в самом ли деле умер Эдмонд, или выпитый им состав был дурманящим средством? В какой момент падает занавес – когда является Стелла или когда кончается иллюзия, творимая сознанием мертвого Эдмонда? Что Гонвил «знает заране», в том Эдмонд совсем не уверен. Его порывистая поэтическая душа, как и у тонко чувствующей героини рассказа «Месть», расчетливо убитой мстительным мужем-профессором, который «все знает… все разметил», стремится проникнуть значительно глубже в тайну жизни, чем ум холодного ученого-ревнивца. Напоминая и в этом отношении пушкинского Сальери, хранящего пузырек яда, оставшийся от его Изоры, этот «заветный дар любви», Гонвил, желающий проникнуть в недоступные ему области чувств и преследующий на самом деле непостижимую тайну любви, протягивая другу яд, отождествляет его с любовью: «Тут старый / и верный яд. <���…> Он сладок / и действует мгновенно, как любовь» (84).

Уже в этой ранней драме Набоков выходит за рамки обычной riddle story, выстраивая сюжет таким образом, чтобы читателя под конец посетила мысль, что дело вовсе не в самой загадке, чтобы он остался по окончании пьесы, подобно пушкинскому Председателю, «погруженным в глубокую задумчивость». Главное открытие у Набокова проистекает не из разрешения «загадки», к примеру, был ли Фальтер из «Ultima Thule» «богом» (как о нем говорит рассказчик) или талантливым шарлатаном (как полагала жена рассказчика), а из самой постановки задачи и происходящих из нее нравственных и метафизических следствий, которые с неизбежностью возникают при попытке ее решения . Дважды обманутый Эдмонд, просящий Гонвила: «Дай продумать… Страшно… / Повремени, не прерывай полета <���…>», как позднее герой «Приглашения на казнь», оказывается близок к убеждению (но не успевает «продумать» его), к которому приходит герой рассказа «Боги», скорбящий об умершем ребенке: «Смерти нет. <���…> Смерти не может быть» [238].

2. Силлогизм о смертном Сократе в «Трагедии господина Морна» и «Приглашении на казнь»

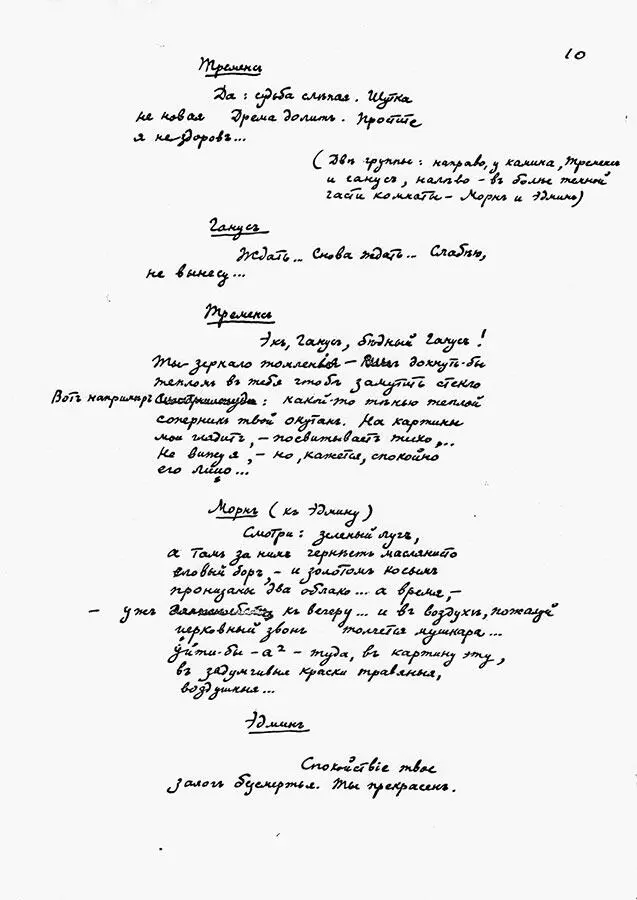

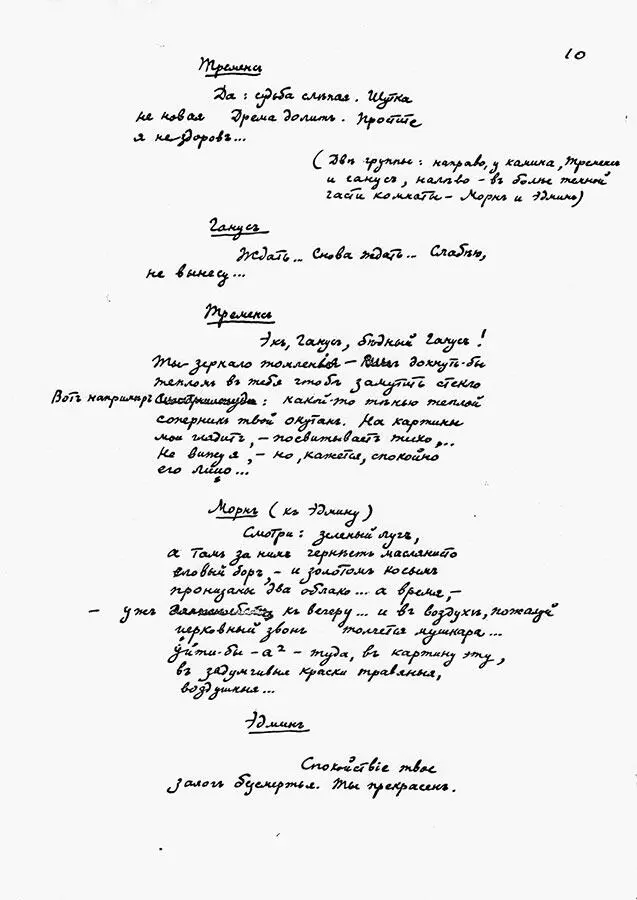

В том же 1923 году Набоков задумывает еще одну драму самоубийцы для самого крупного своего поэтического (в нем около четырех тысяч строк) и драматургического сочинения «Трагедия господина Морна». В ней висельник Тременс, страдающий болезненной сонливостью вкупе с огневицей, образ которого напоминает вместе мрачного и неумолимого Гонвила и жестокого профессора из рассказа «Месть», говоря о своем нездоровье, употребляет архаичное выражение «дрема долит». Годы спустя Набоков вновь использует его в гл. XIV «Приглашения на казнь», в которой повествователь, описывая состояние сонного Цинцинната, говорит, что «дремота долила его», то есть одолевала.

Выражение это отсылает к важному для романа и «Трагедии» источнику. В песни второй «Полтавы» Пушкин так рисует Кочубея перед казнью:

Заутра казнь. Но без боязни

Он мыслит об ужасной казни;

О жизни не жалеет он.

Что смерть ему? желанный сон.

Готов он лечь во гроб кровавый.

Дрема долит… [239]

Сходство в положении двух узников, Кочубея и Цинцинната, оттеняется различием их отношения к собственной участи: на протяжении всего романного затворничества Цинциннат задается как раз этим пушкинским вопросом: «Что смерть мне?» – и спрашивает себя, готов ли он взойти на плаху. Цинциннат и о жизни жалеет, какой бы грубой бутафорией она ни была заставлена, и, в отличие от Кочубея, мыслит о предстоящей казни с трепетом. Впрочем, положение Цинцинната и намного страшнее: если Кочубей точно знает утро своей казни, Цинциннату о том остается лишь гадать.

Автограф страницы частично сохранившегося беловика «Трагедии господина Морна» (Архив Набокова, Library of Congress)

Иной смысл получает пушкинское выражение в отношении бунтовщика Тременса. Он нарочно оставлен мудрым государем на свободе, хотя и под надзором, а неизбежная казнь ожидает его лишь четыре года спустя, после устроенного им кровавого восстания. Вместе с тем Тременсу много ближе, нежели Цинциннату, отношение Кочубея к смерти. Тременс, которым движет одно лишь безумное стремление уничтожения рода людского, в полном согласии со словами Пушкина, «о жизни не жалеет», смерть ему буквально – «желанный сон», в чем он сам и признается [240]. Так, спустя двенадцать лет после создания «Трагедии», при жизни Набокова оставшейся неопубликованной, он вновь обратился к пушкинской характеристике узника, отметив заимствование тем же архаичным выражением из «Полтавы», но на этот раз он противопоставил Цинцинната в равной мере и Кочубею и Тременсу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу