«По поводу заявления имажинистов, препровождённого Вами при отношении №1297 от 10 с/м, Государственное Издательство сообщает: 1) что касается моральной поддержки и поощрения художественной работы, то Государственное Издательство затрудняется брать на себя такие задачи и думает, что они более подходят вновь организованному Литературному Отделу Наркомпроса. Что касается вопросов технических, т.е. разрешения печатать, предоставления типографии и бумаги, то жалобы имажинистов поэтически преувеличены. Ни Гос. Издательство, ни его орган – Отдел печати М.С.Р. и К.Д. не лишают имажинистов права печатать свои произведения, но предлагают им для работы объединиться в кооператив, ибо иметь дело с целым рядом одиночек-издателей, допускать, чтобы каждая такая одиночка путалась в качестве толкача по типографиям, нарушает проводимую нами организацию. Если три имажиниста могли объединиться на челобитную, то что мешает им объединиться в издательской работе? Однако они почему-то упорно от этого открещиваются. Бумаги мы им дать не можем, ибо на такой “ренессанс искусства” бумагу тратить не считаем себя вправе, но пока у них бумага есть и пока её ещё не отобрали, мы им пользоваться ею не препятствуем. Пусть они не нервничают и не тратят время на “хождение по мукам”, а подчинятся требованию и объединятся в кооператив, как им было предложено в Отделе печати». 161 161 Там же. С. 340–341.

Ответ Вацлава Вацлавовича был передан имажинистам. Такой расклад не мог их удовлетворить. Хотя, казалось бы, что такого невыполнимого просил Воровский? Всего лишь объединиться в кооператив. Но это значило бы одно: что имажинисты встают на уже готовые рельсы пролетарского искусства; что теперь игра будет не по их правилам; что непременно будет потеряна самостоятельность.

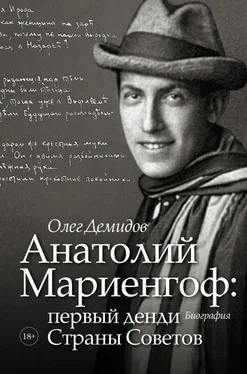

Троица имажинистов решается бросить обществу вызов. Через неделю, 23 марта, в 58-м номере журнала «Вестник театра» в рубрике «Литературная хроника» сообщается:

«Поэтами-имажинистами А. Мариенгофом, В. Шершеневичем и С. Есениным подано народному комиссару по просвещению заявление, в котором, констатируя “планомерное удушение, моральное и физическое, государством революционного искусства”, они просят определённого ответа: нужны ли они Советской России или нет. При положительном ответе – должна быть дана возможность работе, при отрицательном – поэты-имажинисты просят о выдаче им заграничных паспортов».

Конечно, поэтов никто из страны не выпустил. А возможности для работы появились. Шершеневич вместе с Борисом Фердинандовым и братьями Эрдманами вскоре обзаведётся собственным театром (через полстолетия это будет знаменитый Театр на Таганке). Мариенгоф будет тесно сотрудничать с Камерным театром. Есенин выйдет на массового читателя и будет публиковаться не только в издательстве «Имажинисты», но и во многих других.

Что же ещё случилось в этот небольшой период – с 1918-го по 1921 год?

В конце февраля 1919 года появляются заметки В.М.Фриче (на которую мы уже ссылались), где критик вновь обращается к творчеству Мариенгофа и Шершеневича и утверждает, будто этой «лже-пролетарской поэзии» не должно быть места на страницах советских газет и журналов. Он обвиняет редакцию газеты «Советская страна», которая поместила «манифест имажинистов» и поэму Мариенгофа и тем самым «обнаружила полную неспособность защититься от той пыли, которую ей пустили в глаза приютившиеся под её крылышком, с позволения сказать, “поэты”». (Это дурновкусное выражение – «с позволения сказать» – и его аналоги будут долго витать над имажинистами. В том числе и в наши дни, но уже у тех, кто будет бороться с советской властью и называть футуристов и имажинистов вместе «продажными приспособленцами».)

«Но ведь это пыль, – не переставал буйствовать Владимир Максимович, – пущенная в глаза ловкими жонглёрами, самозванцами, рекламирующими своё по-прежнему буржуазно-интеллигентское искусство как искусство пролетарское». 162 162 Фриче В.М. Литературные заметки // Вечерние известия Моссовета. 1919. № 178.

Кроме «Советской страны» критике подверглось и издательство ВЦИК, которое планировало издать книги имажинистов.

Там же, как ни странно, есть и статья Н.Н.Захарова-Мэнского «Книги стихов 1919 года», где, в частности, говорится: «Господа имажинисты, как из рога изобилия, закидали поэзию 1919 года своими тоненькими книжечками».

Вот тут стоит остановиться: какие книги? «Явь» – 1918 год. «Плавильня слов» – 1920-й (вышла в декабре 1919 года). Может быть, автор имеет в виду не коллективные сборники, а индивидуальные? Но тогда почему Захаров-Мэнский обращается именно к коллективным?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)