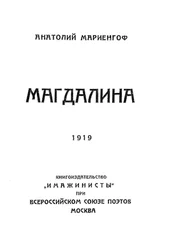

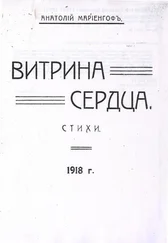

С особым вниманием подошли имажинисты к издательской деятельности 97 97 Достаточно подробно издательская деятельность имажинистов рассматривается в следующей статье: Фомин Д. «Кустари задушевных строк»: Издательская деятельность поэтов-имажинистов // Библиофилы России: альманах. Т. 10. М.: Любимая Россия, 2013.

. В их обойме было сразу несколько издательств: «Имажинисты», «ДИВ», «Плеяда», «Сандро», «Чихи-Пихи» и пр. Двумя последними руководил Александр Кусиков.

Из-за дефицита бумаги приходилось идти на хитрости. Мариенгоф в «Романе без вранья» упоминает лишь об одной: когда для изданий не хватало бумаги, они брались расписывать своими стихами стены монастырей, – но не упоминает о некоторых деталях. У имажинистов была охранная грамота от государства. Из вспоминаний Матвея Ройзмана:

«Каждый получал охранную грамоту, которая говорила сама за себя. Она была напечатана на бумаге с копией бланка Народного комиссариата просвещения от 23 января 1919 г. за № 422 , с указанием адреса: Москва, Остоженка, угол Крымского проезда, 53.

“Всем советским организациям. Ввиду того, что Всероссийский Союз поэтов и функционирующая при нём эстрада-столовая преследует исключительно культурно-просветительные цели и является организацией, в которую входят членами все видные современные русские поэты, настоящим предлагаю всем лицам и учреждениям оказывать Союзу всяческое содействие, а в случае каких-либо репрессивных мер, как то реквизиция, закрытие, арест – прошу в каждом отдельном случае предупреждать Комиссариат Народного Просвещения и меня лично”». 98 98 Ройзман М.Д. Всё, что помню о Есенине. С. 29–30.

Под этими словами стояла подпись Анатолия Луначарского.

Большевики установили монополию на издательскую деятельность. За бумагой надо было обращаться в Госиздат. Однако скандальных поэтов печатать не спешили. Приходилось получать разрешение и работать с «частниками», но частные типографии доживали последние дни. Поэтому имажинисты активно скупали бумагу – много и впрок. Если не получалось достать её легальным путём, забирали там, где она «плохо лежала».

«Для того чтобы запустить сборник, – вспоминал Шершеневич, – надо было иметь разрешение отдела печати ВРЦ (то есть Военно-революционной цензуры) и наряд на типографию. Все эти требования были для нас невыполнимы. <���…> Вопрос со штампом ВРЦ мы с самого начала, после одного-двух запрещений наших книг, обошли легко. Мы просто ставили эти три буквы на книге, и никто ни разу не проверил: имеется ли у нас разрешение или штамп и номер вымышлены? Последующий контроль был тогда тоже слабоват». 99 99 «Великолепный очевидец». С. 642.

Обхаживались маленькие типографии: пока с хозяином оной выпивается стопка-другая водки, печатается тираж. Да ещё вместо условных двух тысяч выходит много больше. Когда государство резко сократило число типографий, имажинисты пустились во все тяжкие. Так, Сергей Есенин умудрился выпустить сборник «Звёздный бык» (совместно с Александром Кусиковым) в типографии поезда Льва Троцкого. Однако Армавир перещеголял Рязань: однажды Кусиков смог напечатать очередную книгу… в типографии МЧК! Шершеневич вспоминал и другой эпизод:

«В последнее время, когда почти все наши уловки были раскрыты и печатать стало совсем трудно, Кусиков, не выходя из Москвы, официально перенёс деятельность издательства… за границу. Печатая книгу на Арбате или в Сокольниках, он ставил на обложке пометку: “Ревель”. И, как ни анекдотично это звучит, но даже умудрился на одну из таких “ревельских” книг получить разрешение для ввоза книги в СССР!»

(На самом деле в «Эстонии» была напечатана всего одна книга – «Имажинизм и его образоносцы» Львова-Рогачевского.)

В третий раз Кусиков пошёл легальным путём и добился выхода совершенно условной «книги стихов» – именно так значилось в документах. Разумеется, полученную бумагу Кусиков предъявлял не один раз, выпуская всё новые сборники.

Столько книг, сколько выпустили имажинисты, не было даже у пролеткультовцев. Если не брать во внимание персональные сборники стихотворений, а обратиться только к коллективным сборникам, публицистике, теоретическим работам и журналу «Гостиница для путешествующих в прекрасном», то список будет внушительным, даже несмотря на то, что «Конница бурь» (сборник №1), «Мы чем каемся» и «Красный алкоголь» были конфискованы. Первая – за «упадничество», «религиозное настроение», «пессимизм» (сборник находился в Спецхране до 1957 года). «Мы чем каемся» изначально имела иное название и состав авторов. Это должна была быть книга Есенина и Шершеневича под названием «Всё Чем Каемся». Провокативное ВЧК было заменено не менее провокативным МЧК. Но Есенин в последний момент решил отказаться от этой затеи, и Шершеневич позвал в соучастники Ройзмана. В «Красном алкоголе» не было ничего криминального, но чекистов смутило название. От греха подальше решили изъять тираж и этой книги.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)