Поводом для первых нападок послужила публикация в Берлине в издательстве «Петрополис» повестей Пильняка 340«Штосс в жизнь» и «Красное дерево».

Кампанию открыла «Литературная газета». 26 августа 1929 года вышла статья Бориса Волина, в которой утверждалось, будто «Красное дерево» было отвергнуто редакциями советских литературных журналов, после чего Борис Пильняк передал его в «белогвардейское» издательство «Петрополис». «Как мог этот роман Пильняк туда передать? Неужели не понимал он, что таким образом он входит в контакт с организацией, злобно-враждебной стране Советов?» 341

Всё это, конечно, было неправдой. «Петрополис» издавал немало советских авторов: Веру Инбер, Вениамина Каверина, Николая Никитина, Алексея Толстого, Константина Федина, Юрия Тынянова, Михаила Шолохова. Писатели-эмигранты публиковались меньше.

Пильняк написал открытое письмо, в котором говорил, что повесть его «Красное дерево» была принята в журнал «Красная новь» в самом начале 1929 года, но он был вынужден её забрать, так как появились новые мысли и необходимо было переделать повесть. Позже так и случилось – в этом же журнале вышел его роман «Волга впадает в Каспийское море», частью которого стала повесть «Красное дерево».

Письмо напечатали, но дело только набирало оборот. Газетные заголовки вопили: «Уроки пильняковщины», «Об антисоветском поступке Бориса Пильняка», «Советская общественность против пильняковщины», «Писатели осуждают пильняковщину», «Против пильняковщины и примиренчества с ней» и т.д. Пильняка обвиняли прямолинейно: маленькие городки, провинция, которую описал автор, в свете последних исторических событий выглядят так, будто Великая Октябрьская социалистическая революция не прошлась по России, не задела граждан, они ведут себя так же, как и век, и два века назад.

В это же время шла проработка Евгения Замятина – его травили за роман «Мы». Замятин писал Константину Федину:

«Написанный в 1919–1920 гг. утопический роман “Мы” в первую голову представляет собой протест против какой бы то ни было машинизации, механизации человека; американские критики в отзывах о романе “Мы” вспоминали о системе, применяемой на заводах Форда. В этом романе находили рефлексы эпохи военного коммунизма, но с современностью его связывать, конечно, нельзя». 342

С действительностью роман никто и не связывал – критика видела в нём будущее, которое выстроит новый человек, воспитанный на идеях коммунизма.

15 сентября 1929 года состоялось экстренное собрание Всероссийского союза писателей. Было решено, во-первых, переименоваться в Союз советских писателей, во-вторых, избрать новое правление (Шмидт, Кин, Кириллов, Огнёв и Леонов). При этом союз покидают Пильняк, Ахматова и Пастернак. Об итогах собрания теперь уже Федин писал Замятину:

«1. Разрешение тобой английского перевода признано политической ошибкой;

2. Констатировано, что ты не признал своей ошибки в объяснениях;

3. Что ты не отказался от идей романа “Мы”, признанных нашей общественностью антисоветскими.

4. Пункт четвёртый касается запрещения публиковать за границей произведения, “отвергнутые советской общественностью”.

Общее собрание приняло резолюцию, осуждающую и тебя, и Пильняка». 343

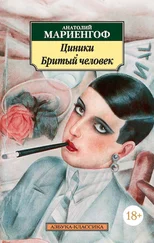

Мариенгофа попросту «пристёгивают» к уже сложившемуся «делу Пильняка и Замятина». Поводом служит выход «Циников» в берлинском издательстве «Петрополис». Обвинения те же: не разрешённый в СССР роман публикуется в белогвардейском издательстве; критика со стороны эмигрантских писателей самая благожелательная.

Последнее выглядит особо нелепо, если прочесть хотя бы пару рецензий писателей-эмигрантов.

«Возмущаться этим романом, – писал Юлий Айхенвальд, – значило бы доставить его советскому автору большое удовольствие: ведь он, очевидно, и хотел удивить, возмутить – epater le bourgeois или тех, кто ещё не отделался от буржуазных предрассудков стыда. В связи с этим и писать о “Циниках” трудно: ведь надо было бы и выписывать из них, а это стыдно и противно, это оскорбило бы всякую брезгливость. Именно поэтому, разумеется, читателей книга г. Мариенгофа себе найдёт».

Сработал выработанный ещё при имажинизме эпатаж, и критик попался на крючок. Статью нельзя назвать благожелательной. Вывод – не очевидный и явно не тот, к которому приводит читателя Мариенгоф, – по Айхенвальду звучит так: «В этом одном прав г. Мариенгоф: большевизм – это цинизм; большевизм – это школа цинизма» 344. Мариенгоф писал далеко не об этом, но Айхенвальд интерпретирует многоуровневый текст в своих целях – для борьбы с большевизмом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)