В «Циниках» снова проскальзывает тема «двуногих». Владимир стремится раззадорить своего брата-большевика: «А знаешь, мне искренно нравятся эти “скифы” с рыжими зонтиками и в продранных калошах. Бомбы весьма романтически отягчают карманы их ватных обтрёпанных салопов». Эти «скифы» тоже на поверку оказываются не людьми, а «двуногими». Животным, не-человеком, называет Владимир и Ольгу с Докучаевым, жалуясь на них брату Сергею. Только на этот раз он находит другое определение: «четырёхкопытная философия».

«Мои глаза, злые, как булавки, влезают – по самые головки – в его зpачки:

– Или дpугой обpазчик четыpёхкопытной философии счастливого животного.

– Слушаю.

– …Ольга взяла в любовники Докучаева! Любовником Докучаева! А? До-ку-ча-е-ва? Невеpоятно! Немыслимо! Непостижимо. Впрочем… Ольга взяла и меня в “хахаля”, так сказать… Не пpавда ли? А ведь этого могло и не случиться. Счастье могло пройти мимо, по другой улице…

Я перевожу дыхание:

– …не так ли? Следовательно…

Он продолжает мою мысль, утвеpдительно кивнув головой:

– Всё обстоит как нельзя лучше. Совершенно правильно.

О, как я ненавижу и завидую этому глухому, рогатому, изъеденному волчанкой, счастливому человеку». 324

Последний шаг Ольги заставил культурную общественность вспомнить Юлию Дижур, возлюбленную Вадима Шершеневича, которая так же, как героиня «Циников», позвонила поэту и лаконично сказала, что сию же минуту застрелится. Такое «совпадение» историй охладило отношения старых друзей и породило новые сплетни. Однако, если смыть с героев романа грим и попытаться разглядеть настоящие лица, всё окажется несколько сложней.

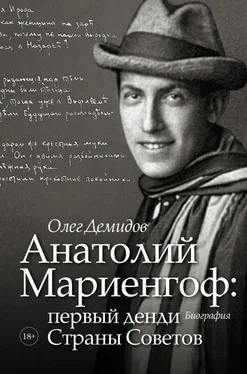

С тех пор, как вышел роман, не один исследователь пытался сопоставить главных героев – Владимира и Ольгу – с живыми людьми. Филологи и любители Серебряного века выводили несколько имён: Вадим Шершеневич и Юлия Дижур, Анатолий Мариенгоф и Анна Никритина, Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин. Приведём ещё пару историй, без которых эта картина будет неполной.

Возвратимся на десять лет назад, в 1918 год. В Москве большевики создали около двадцати «районных театров» на окраинах города, чтобы рабочий люд имел возможность в свободное время приобщиться к высокому искусству. Нас интересует Таганский район и кинотеатр «Вулкан», на сцене которого пробовал свои силы Рогожско-Симоновский театр и несколько других коллективов (из именитых трупп можно выделить студийцев театра им. Е.Б.Вахтангова).

В сезон 1921–1922 годов в помещении Рогожско-Симоновского театра разместился Опытно-героический театр. Его основали Вадим Шершеневич и Борис Фердинандов. Первый взял на себя труд заведующего литературной частью, второй – режиссёра-постановщика. Фердинандов был актёром и художником Камерного театра. Современники описывали его как весьма яркого мужчину: военная выправка, галифе, щёгольский хлыстик – колоритный, но вполне типичный портрет для первых лет советской власти.

В планах Камерного театра было открытие нового сезона арлекинадой «Одна сплошная нелепость» Шершеневича в постановке Фердинандова. Но поставить спектакль не удалось. Шершеневич позже вспоминал: «…лето повлияло на Академический Камерный театр в том смысле, что он решил твёрдо взять курс направо. “Нелепость” была сдана в архив, появилась “Федра” под ручку с высохшей музой Валерия Брюсова» 325.

«Федра» шла в Камерном театре не один сезон, так что зря Вадим Габриэлович отпускал колкости. Но Шершеневич и Фердинандов ушли от Таирова и основали свой театр. Привлекли к сотрудничеству и братьев Эрдманов: Бориса – как художника, Николая – как драматурга. Борис Фердинандов писал об отличительной черте Опытно-героического театра:

«Процесс творческий, одной из форм которого является искусство, и в частности наше театральное искусство, отличается от иных форм движения тем, что мы его, это движение, сознательно строим. Придаём ему определённую форму, т.е. располагаем его элементы ударные и неударные, долгие и короткие в определённом порядке. Следовательно, придаём ему, прежде всего, определённую метроритмическую форму. Таким образом, метро-ритм есть основа театрально-творческого процесса как некоторой формы организованного движения. Этот организованный метро-ритм должен присутствовать как в слове, так и в мимике, так и в волнении. По своей физической природе он двойственен, как и само движение (метро-ритм)». 326

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)