Характер развития разных информационных и художественных форм в первые годы после октябрьского переворота зависел, нередко, от факторов, весьма далеких от узко профессиональных. К примеру, несмотря на то, что печать традиционно была одним из самых важных средств агитации и пропаганды в теории и практике большевиков, пока они вели подпольную работу в дореволюционные годы становления и развития партии, – реальные обстоятельства страны, в которой они захватили власть, заставили их переставить акценты и приоритеты.

В условиях, когда к 1920-м году в стране среди населения старше восьми лет были 68% неграмотных 16 16 Народное образование. Наука и культура в СССР. Статистический сборник. М., 1977. С. 9.

, возможности прессы, как реального средства воздействия на массы, резко сокращалась. Ей были подвержены, фактически, лишь те немногие образованные граждане, которые принадлежали к культурным слоям общества, да и к немногочисленному партийному активу. Основная же многомиллионная часть населения страны оказывалась не охваченной идеологической работой. Нужны были какие-то иные средства, способные воздействовать на неграмотных. Таковыми становилось нарождающееся радио и уже существующая кинохроника, способные оказывать влияние на аудиторию, не умеющую читать, но способную видеть и слышать.

Особенностью названных средств, кроме того, что они не нуждались в аудитории, способной читать, было еще и такое важное для власти качество, как возможность контролировать контент (все выпуски кинохроники или радиосообщения) на стадии, предшествующей их выходу к публике. В условиях, когда государственные и партийные органы ставили перед собой цель как можно более жестко контролировать все, что происходит в идеологической сфере, такие формы оказывались идеальными по эффективности.

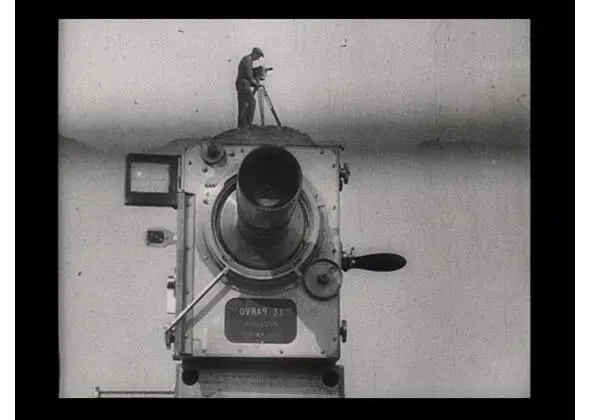

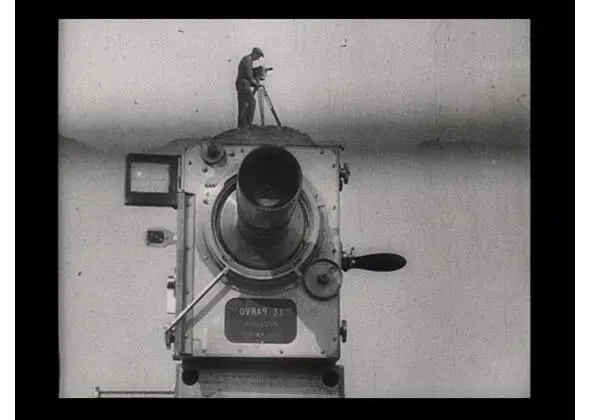

В первые годы после октябрьских событий в документальном кинематографе работали мастера, в которых естественно сочетались качества активного приятия происходящих в стране перемен со стремлением найти новые пути развития своей музы. Среди них, конечно, самой яркой фигурой был Дзига Вертов, который сначала в теоретических манифестах и статьях, а затем в скромных регулярных выпусках кинохроники предложил неведомую прежде модель документального искусства.

Вертов и его коллеги в начале и середине 1920-х были в первых рядах представителей «левого» искусства, активными соратниками В. Маяковского, влюбленными в революцию, смело крушащими многие замшелые правила и понятия в области творчества. На примере его пути нетрудно заметить перемены власти в отношениях с кинематографистами. Поначалу руководители студии кинохроники благосклонно относились к поискам Вертова и его команды. Вернее даже, не вмешивалась в них, наблюдая за успехами, подчас триумфальными, – тем, что стало затем основанием для всемирной славы вертовских лент. Впрочем, уже во второй половине десятилетия начались проблемы, которые стоили режиссеру не только переживаний, но и, фактически, всей его судьбы в искусстве. Не формулируя впрямую своих претензий, кинематографическое начальство последовательно и неотступно, шаг за шагом, отлучало Вертова от работы 17 17 Подробнее об этом см.: Вартанов А. Пытки на любой вкус // Художник и власть. М., 1992. СС. 207—227.

.

«Человек с киноаппаратом», 1929. Автор: режиссер и сценарист Дзига Вертов

Так или иначе, но в первые годы советской власти игровое кино, в отличие от документального, оказалось вне пристального внимания руководителей культуры. Художественными лентами занимались мало кому известные люди, не замеченные прежде в отечественном кинематографе. Лев Кулешов со своими единомышленниками и студентами в Государственном техникуме кинематографии создавал/«снимал» ставшие позже знаменитыми «фильмы без пленки». Ведь, как мы говорили выше, с пленкой были серьезные проблемы, и даже просьба Ленина, датированная июлем 1920 года, к Наркомздраву поделиться с кинематографистами своими дореволюционными богатствами, «передать хотя бы часть вашего запаса в Фото-кинематографический отдел Наркомпроса» 18 18 Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. С. 23.

, осталась без удовлетворения.

Опыты Кулешова, фактически, были тем, что во ВГИКе, ставшем преемником ГТК, значительно позже получило название актерских этюдов. В тех случаях, когда в его распоряжении оказывалась пленка (подчас даже бракованная, с истекшим сроком годности, посему дающая серовато-тусклое, не пригодное для демонстрации на большом экране качество изображения), он снимал отдельные кадры, ставшие доказательством его представлений о кинематографическом монтаже, о том, что позже в мировой кинематографической теории было названо «эффектом Кулешова». Открытия режиссера в области монтажа, как и его фильмы, снятые в 1920-е годы, выглядели прорывом в области эстетики кино.

Читать дальше