1 ...6 7 8 10 11 12 ...245 Более строгие принципы классификации предложил младший современник Гёте, немецкий драматург и мыслитель Г. Э. Лессинг, в этапной для искусствоведения работе «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766). Также опираясь на опыт античного искусства, Лессинг сравнил изображение одной и той же мифологической сцены из троянского цикла (гибель жреца Лаокоона, по воле Зевса вместе с сыновьями удушенного змеями) в скульптуре и «Энеиде» Вергилия. Вывод его противоречил традиционным представлениям: поэзия и живопись (пластические искусства вообще) не сходны, а противоположны по предмету и способам воспроизведения: «Предметы, которые сами по себе или части которых сосуществуют друг подле друга , называются телами. Следовательно, тела с их видимыми свойствами и составляют предмет живописи.

Предметы, которые сами по себе или части которых следуют одни за другими (выделено автором. – И. С .), называются действиями. Итак, действия составляют предмет поэзии» [22] Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии (1766) // Лессинг Г. Э. Избранное. М., 1980. С. 434.

.

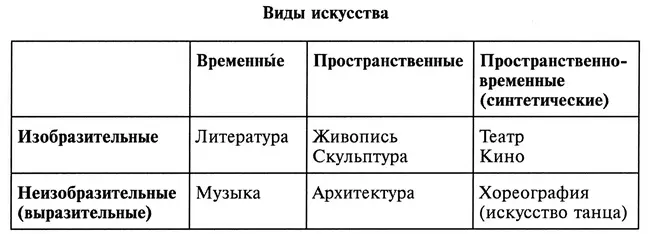

Из этого принципиального наблюдения (с которым и сегодня согласны далеко не все) вырастает классификация искусств по материалу (а точнее, по способам существования и восприятия художественного образа ), постепенно принявшая трехчленный и двухуровневый характер.

По обозначенному Лессингом принципу выделяют группы пространственных искусств , образы в которых строятся из элементов (тел), располагающихся друг подле друга, и временны́х искусств , изображающих следующие друг за другом действия. Однако Мельпомена, Талия и Терпсихора отвечали за искусства, объединяющие эту оппозицию. Так возникает третья группа пространственно-временных (или синтетических) искусств, образы которых существуют и воспринимаются одновременно в пространственном и временном аспектах.

Внутри этих групп используется и другой принцип классификации, основанный на специфике языка каждого искусства, на способности его в той или иной форме воспроизводить, отражать действительность.

Мы практически всегда можем сказать, что изображено на данной картине (если речь идет о классической, фигуративной живописи) или о чем рассказывает этот роман. Ответить же на вопрос, что изображает архитектурный памятник (например, находящиеся в Петербурге по соседству Исаакиевский собор и комплекс Адмиралтейства), не так просто.

Аналогично обстоит дело и с музыкой. Так называемые программные произведения («Времена года» П. И. Чайковского), во-первых, все-таки периферийны в музыкальном творчестве, во-вторых, изобразительны условно: не зная программы, мы вряд ли сможем визуализировать, угадать ее (если, конечно, речь не идет об элементарных звукоподражаниях вроде звона колокольчика или птичьего пения). Точно так же обстоит дело и с синтетическими искусствами. В драматическом спектакле или в кино актеры воспроизводят внехудожественные, бытовые движения и поведение людей. В балете перед нами – особый, условный язык танца, подчеркнутый и соответствующими внебытовыми сценическими костюмами.

Таким образом, внутри трех выделенных групп необходимо различать изобразительные (в широком смысле) и неизобразительные (выразительные, экспрессивные) искусства. Первые в большей степени способны воспроизводить внешнюю реальность, «подражать» ей. Вторые – говорят о ней на условном, абстрактном языке и более выражают , чем изображают.

Взаимоотношения между разными видами искусства можно представить в следующей таблице.

Достаточно четко проводятся границы между видами, оказавшимися в одной классификационной ячейке. Живопись и скульптура различаются как двухмерное и трехмерное изобразительные искусства. В случае кино и театра к этому признаку добавляется другой: условность пространства и безусловность времени в трехмерной коробке сцены – безусловность пространства и условность времени (создаваемая монтажом) на двухмерном полотне экрана. Конечно, в современном искусстве существуют произведения, использующие прием монтажного столкновения времен в театре и, напротив, обнажающие условность, «театральность» пространства, в котором развертывается действие, в кино. Однако их экспериментальность подтверждает объективность эстетической границы, требующей особых усилий для ее преодоления.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Игорь Сухих - От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова [litres]](/books/430444/igor-suhih-ot-slova-o-polku-igoreve-do-lermonto-thumb.webp)