Художественный мир в таком случае – это возможный мир , в котором в разной степени эстетически преобразованы, трансформированы черты обыденно-бытовой и научной картины мира.

Категорию «художественный мир» мы будем относить прежде всего к отдельному произведению . Причем она имеет не оценочный, а аналитический смысл: мир строится и в самом плохом романе, но отсутствует даже в замечательном философском или моральном трактате: там есть лишь система мыслей, идей.

Конечно, это понятие можно применить к творчеству писателя в целом и даже к литературному направлению или жанру (художественный мир романтизма или баллады). Но нужно понимать, что оно сразу приобретает не эстетически-реальный, а исследовательски-конструктивный характер (мир «Весенней грозы» или «Сказки о царе Салтане» создан автором и воспринимается любым читателем в его естественной целостности – мир Тютчева или сказки как жанра конструируется исследователем). Однако и в данном случае под миром предпочтительнее понимать нечто изображенное , пластически выраженное.

Темы, установки, мысли и прочий «музыкальный инструмент», благодаря которому мир создан, логичнее, вслед за Б. М. Эйхенбаумом, называть поэтической онтологией , или, вслед за М. М. Бахтиным, – формообразующей идеологией , или, например, художественной философией . В любом случае это глубинный уровень произведения или творчества, порождающий мир, но не являющийся его видимой частью.

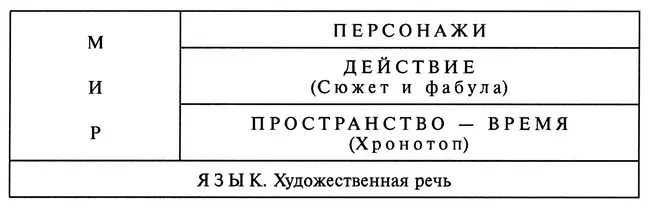

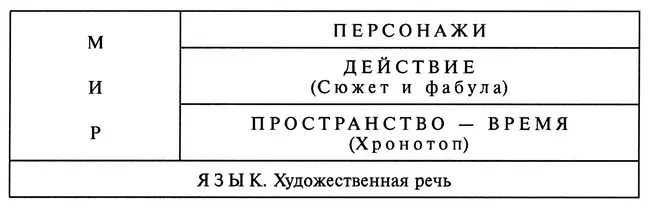

Структура художественного мира, естественно, зависит от специфики литературного рода. Однако объективные роды, эпос и драма, имеют между собой гораздо больше общего. Мир лирического произведения может строиться существенно иначе.

Поэтому предметом наших рассуждений станут объективные роды и те жанры лирики (лиро-эпические), которые используют относительно детализированные пространственно-временные образы. Разговор о специфике лирического мира мы откладываем на конец этой главы.

Поскольку речевой уровень занимает скромное положение в структуре произведения, которую мы выстраиваем, дадим обзор его элементов крайне лапидарно [161] Стилистике художественной речи посвящены многочисленные работы лингвистов и теоретиков художественной речи. См.: например: Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959; Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971; Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М., 1991; Кожевникова Н. А. Избранные работы по языку художественной литературы. М., 2011; Томашевский Б. В. Стилистика. Л., 1983.

.

Уровень художественной речи включает три основные группы элементов: систему стилистических пластов , систему тропов и систему ритмической организации произведения.

Стилистические пласты

Идем по шкалам

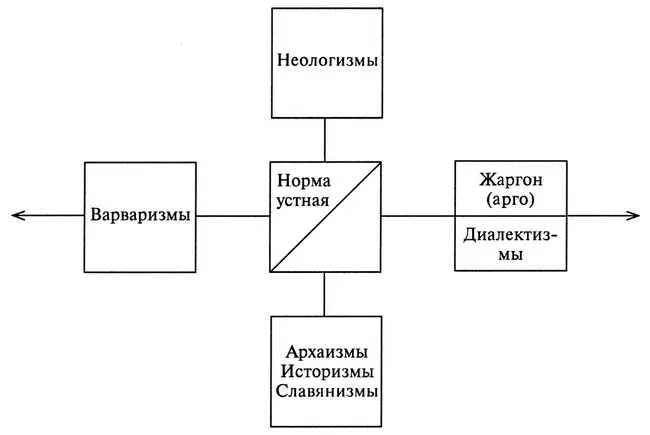

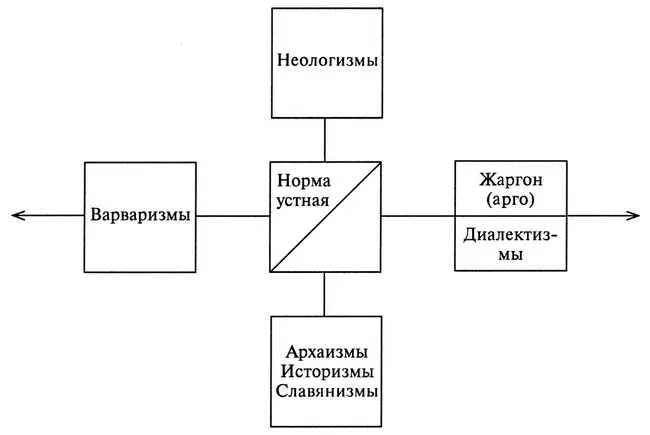

Стилистические пласты языка выделяются на фоне нормы : общеупотребительной, общелитературной речи в ее письменном и устном вариантах. Эта нормативная лексика создает основу, речевую канву любого художественного произведения.

Стилистически окрашенные слова – это отклонение от нормы, связанное с социальным или территориальным употреблением, а также с историческим развитием языка.

Отклонения от нормативного ядра языка можно представить в виде двух шкал, исторической (диахронной) и современной (синхронной) осей. На диахронной оси находятся группы лексики, которые выделяются и осознаются по признаку новизны или устарелости по отношению к современному состоянию языка.

В прошлом по отношению к норме находятся архаизмы, историзмы и славянизмы.

Архаизмы – слова, воспринимаемые как устарелые, «обветшалые» (Ломоносов), потому что вытеснены новыми словами для обозначения тех же самых предметов и явлений (недоросль – подросток, опочивальня – спальня, виктория – победа).

Историзмы – слова, устаревшие по причине исчезновения самих предметов или явлений (боярин, помещик, земство, нэпман, пионер).

Слявянизмы – слова, заимствованные из церковнославянского языка и включающие как архаизмы, так и историзмы (брег, десница, батог, вира, мыт).

Все три группы художественной речи можно объединить понятием архаизмов в широком смысле слова .

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Игорь Сухих - От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова [litres]](/books/430444/igor-suhih-ot-slova-o-polku-igoreve-do-lermonto-thumb.webp)