Специальную методологию составляют законы науки, ее теория, гипотезы, научные концепции, аксиомы и понятия, методологические принципы и т. д.

Рассмотрим основные принципы психолингвистики.

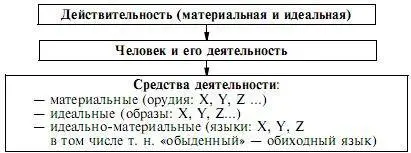

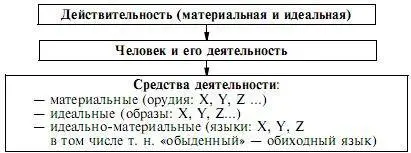

Первый принцип (или ведущее концептуальное положение), на который опирается психолингвистика, – наличие органической связи между речевой деятельностью и деятельностью неречевой; обусловленность (детерминированность) первого вида деятельности потребностями и целями жизни и деятельности (прежде всего социальной) человека и человеческого общества в целом.

Место речевой деятельности в системе деятельности человека

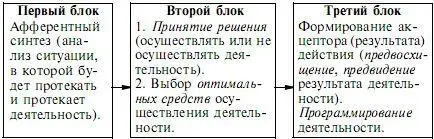

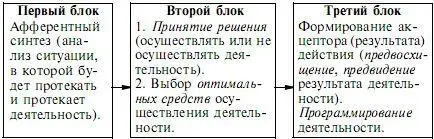

Второй основополагающий методологический принцип психолингвистики – признание в качестве сложной функциональной организации речевой деятельности как ее основного свойства.

Речь – функциональная система, т. е. целеобусловленная, направленная на достижение определенного результата. [4]Эта система многообразна и непостоянна. Она (на временной и постоянной основе) объединяет те или иные характеристики составляющих ее операций (семантических, синтаксических, лексических, морфологических, морфо-синтаксических, фонематических и фонетических) для достижения конкретнойцели той или иной (речевой или неречевой) деятельности, которая совершается в конкретной ситуации речевой коммуникации (7). Характер этих временных объединений зависит от очень многих внешних и внутренних условий: от характера и целей осуществляемой деятельности, ситуации, в которой деятельность протекает, от личностных особенностей говорящего (воспринимающего речь индивида), его знания культуры (в широком смысле этого слова), от языкового контекста и т. д. Например, в одних случаях мы используем устную речь, а в других – письменную; в разных ситуациях речевой коммуникации говорим развернуто или предельно лаконично («свернуто»), используем литературный язык или «сленговый» вариант (например, молодежный, профессиональный) и т. д. Таким образом, содержание (значение, смысл) и форма речевой деятельности во многом определяются неречевой деятельностью и условиями, в которых неречевая и речевая деятельность совершаются.

П.К. Анохин – выдающийся отечественный физиолог, философ и психолог – предложил универсальную схему функциональной системы (с выделением структурно-образующих «блоков»):

Универсальная схема деятельности как функциональной системы (по П. К. Анохину)

Третий принцип – целостность речевой деятельности.

Он находит свое выражение в сочетании всех или ряда форм (и подформ) речи в речевых процессах. Целостность речевой деятельности проявляется также в обязательном взаимодействии всех составляющих ее операций (семантических, синтаксических, лексических, морфологических, морфо-синтаксических, фонематических и фонетических), всех этапов и уровней речевого процесса. Иначе говоря, разнообразные горизонтальные и вертикальные, прямые и обратные связи «пронизывают» процессы порождения и восприятия речи, всю внутреннюю структуру языка как основного средства осуществления речевой деятельности.

Четвертый принцип – определяющее значение «семантики речи»: обусловленность, «подчиненность» всех компонентов речевой деятельности значению и смыслу продуктов и результатов этой деятельности. Речевая деятельность направлена на извлечение (при восприятии речи) или создание и передачу (при порождении речи) значений знаков языка (т. е. общезначимых содержаний) и смыслов (личностных, индивидуальных значений).

Пятый принцип — неразрывная связь речевой деятельности с личностью.

Эта связь многообразна, сложна и довольно неоднозначна. При ее характеристике нужно учитывать, какой уровень организации личности (т. н. «высший» – мировоззрение, идеалы, социальная направленность и др.; «средний» – характер, особенности психических процессов и т. д., «низший» – эмоции, темперамент и проч.) и какой компонент этого уровня вступают в связь с определенным компонентом речи (например, лексическим, фонетическим и пр.). Поэтому какие-то компоненты того или иного уровня личности могут коррелировать с какими-то компонентами речи, а другие – нет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу