§ 5. Синхрония и диахрония

В XIX в. достойным объектом лингвистики как науки считали древние языки и поиски «праязыка». Изучение живых языков предоставляли школе, резко отграничивая эту область от науки. Успехи диалектологии, описывающей живые говоры, изучение языков народов, живущих в колониальной зависимости, и потребность в более серьезной постановке преподавания родного и иностранных языков выдвинули перед лингвистами новые задачи: создать методы научного описания данного состояния языка без оглядки на его происхождение и прошлое.

Практика вызвала и теоретическое осмысление. Крупнейшие ученые конца XIX–начала XX в. – Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр и другие – выдвинули теоретические основы научного описания данного языка в данную эпоху. Ф. Ф. Фортунатов разработал принципы описательной грамматики [ 59 ] См.: Фортунатов Ф. Ф. О преподавании грамматики русского языка в средней школе // Русский филологический вестник. 1905. № 2. Или: Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. М.: Учпедгиз, 1957. Т. 2.

, И. А. Бодуэн де Куртенэ разделял лингвистику на статическую (описательную) и динамическую (историческую), различая в фонетике и грамматике явления сосуществования (Nebeneinander – «рядом друг с другом») и полследования (Nacheinander – «следом друг за другом») [ 60 ] См.: Бодуэн д е Куртенэ И. А. Опыт теории фонетических альтернаций // Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т. 1. С. 267 и сл.

. Но, пожалуй, наиболее подробно рассмотрел этот вопрос Ф. де Соссюр.

Основной его тезис состоит в том, что «в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему, и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого» [ 61 ] Де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Русский пер. А. М. Сухотина, 1933. С. 34.

. Отсюда вытекает идея синхронии и диахронии.

Синхронúя [ 62 ] От греческого syn – «совместно» и chronos – «время», т. е. «одновременность».

представляет собой «ось одновременности <���…> ,касающуюся отношений между сосуществующими вещами, откуда исключено всякое вмешательство времени», а диахронúя [ 63 ] От греческого dia – «через» и chronos – «время», т. е. «разновременность».

– «ось последовательности <���…>, на которой никогда нельзя увидеть больше одной вещи зараз, а по которой располагаются все явления оси со всеми их изменениями» [ 64 ] Де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Русский пер. А. М. Сухотина, 1933. С. 88.

.

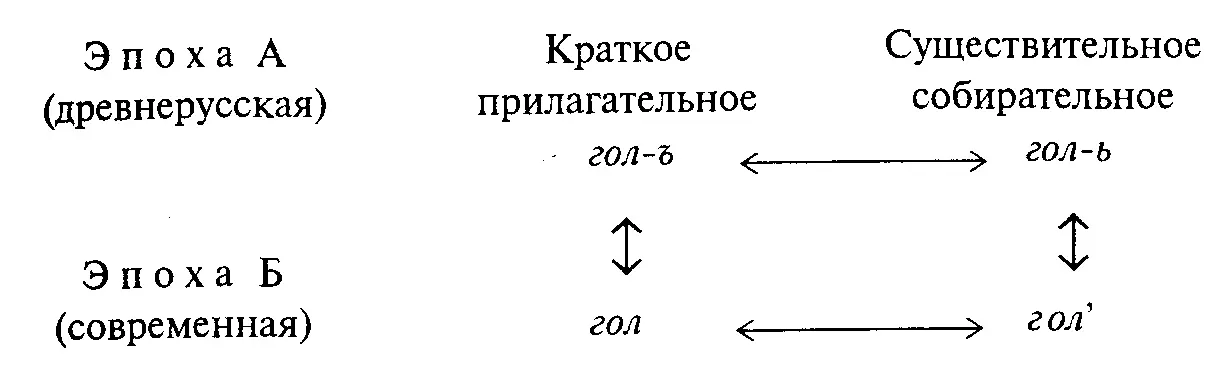

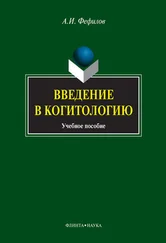

Для иллюстрации этих положений возьмем две эпохи русского языка – древнерусскую и современную:

В древнерусском языке краткое прилагательное и однокорневое существительное собирательное различались конечными гласными: в прилагательном ъ, в существительном ь [ 65 ] Буквы ъ и ь в древнерусской письменности обозначали особые гласные звуки (редуцированные).

(в связи с чем предыдущий согласный перед ъ был тверже, а перед ь – мягче; но это не различало слов).

В современном русском языке такие пары остались, но их различие опирается на иное звуковое явление, в связи с тем что конечные ъ и ь отпали; сейчас в паре гол – голь различителем служат конечные согласные: в прилагательном – твердая, а в существительном – мягкая. Таким образом, установилась новая синхрония (горизонтальная ось), сохранившая прежнее отношение, но выражается оно иначе благодаря тому, что по диахронии (вертикальная ось) гол–ъ превратилось в гол, а гол–ь – в гол’ [ 66 ] Апостроф ( ) показывает мягкость согласной.

.

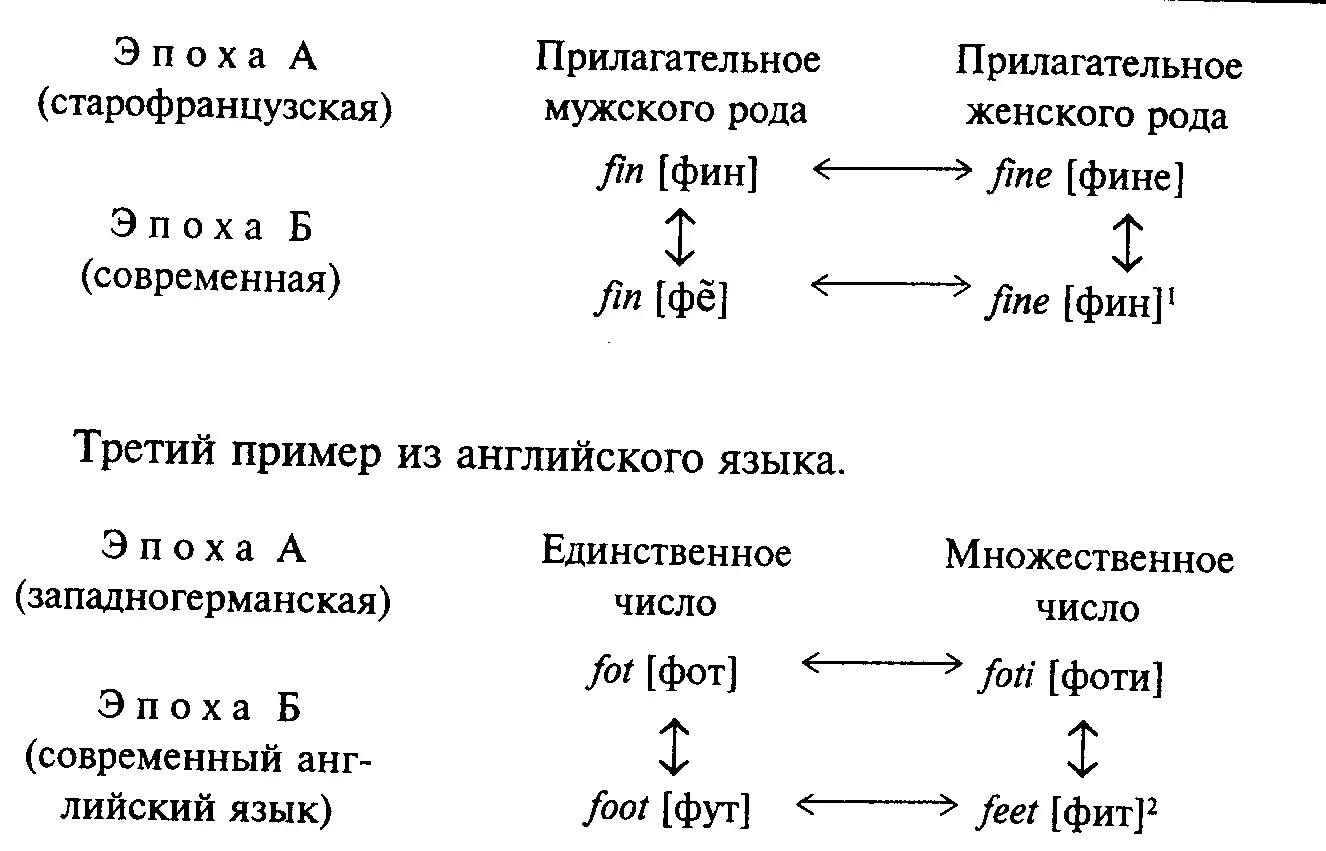

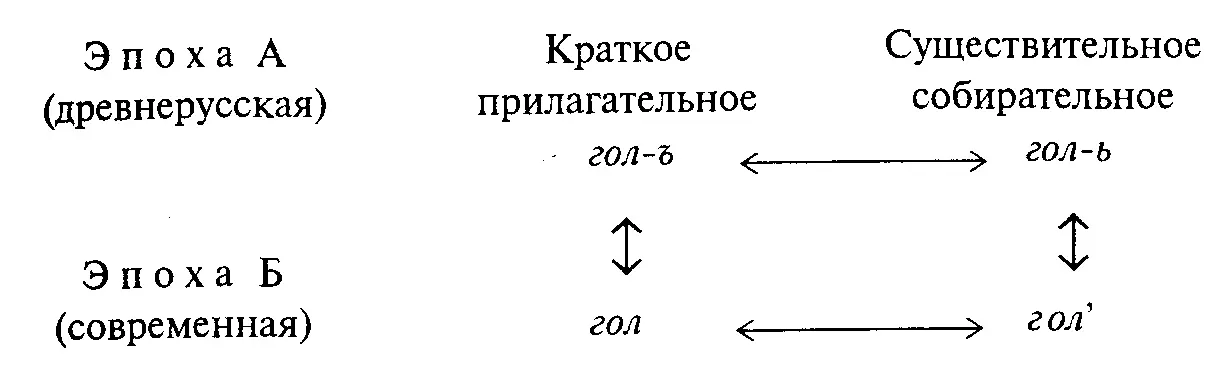

Другой аналогичный пример приведем из французского языка.

[ 67 ] fin значит «тонкий», fine – «тонкая», знак ĕ означает э, произнесенное «в нос».

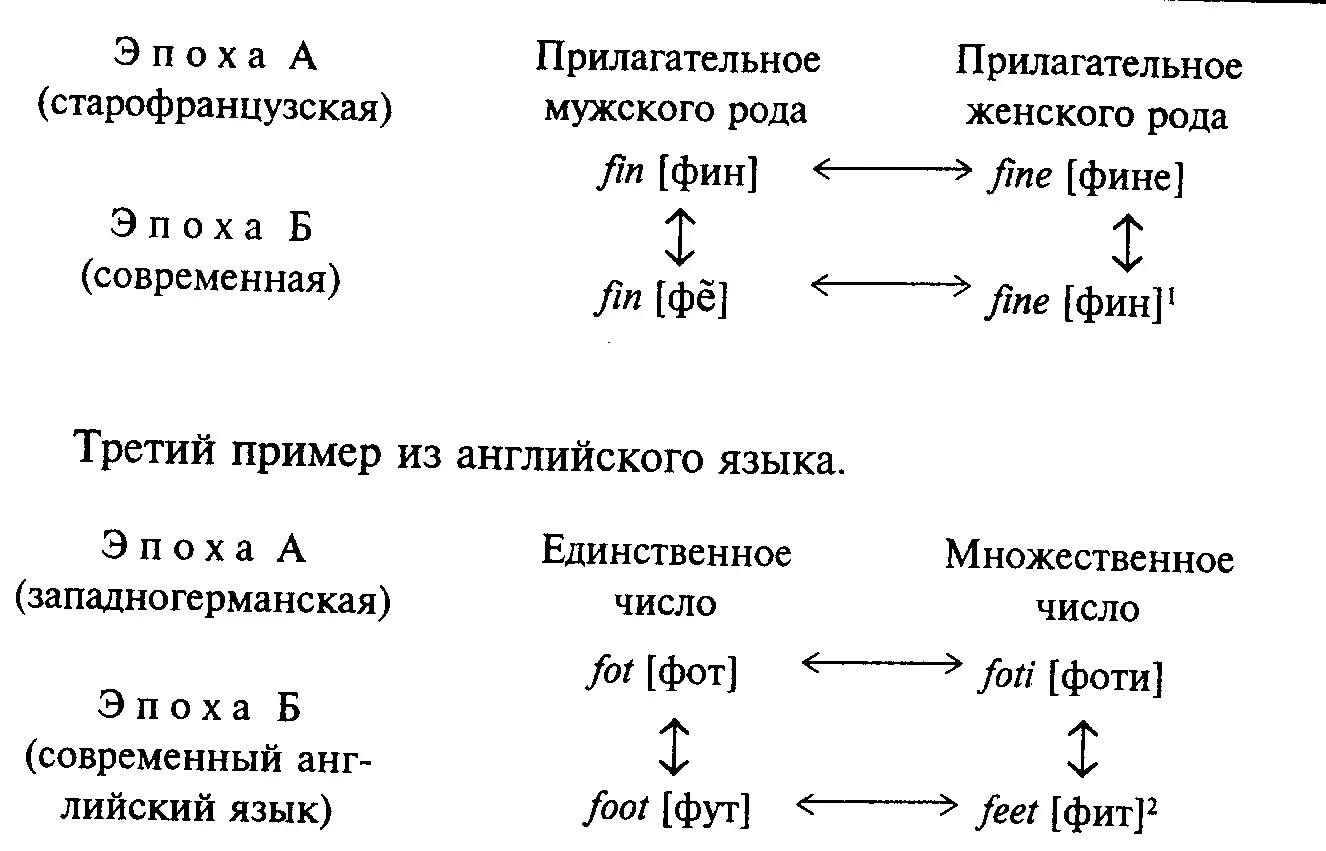

[ 68 ] fot –foot значит «нога», foti –feet – «ноги».

Синхрония – это как бы горизонтальный срез, т. е. состояние языка в данный момент как готовой системы взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: лексических, грамматических и фонетических, которые обладают ценностью, или значимостью (valeur де Соссюра), независимо от их происхождения, а только в силу соотношений между собой внутри целого – системы.

Читать дальше