Теме чистки и связанным с нею страхам посвящены и другие рассказы — «Каприз актера», «Призрак-любитель», «Граф Средиземский». Некий Сорокин-Белобокий, обрадовавшись наступлению весны, сменил свою «черную волосатую кепку» на вороной котелок дедушки-артиста. Но на службе началась чистка и вывешен плакат: «Вон из аппарата героев 20-го числа».

— Вот нас восемь человек. Значит есть среди нас герой двадцатого числа. Кто же этот герой? Я, например, котелков не ношу… Чужая душа— потемки!.. Ходят тут всякие в котелках… — говорит ему один из сослуживцев [135].

В рассказе «Призрак-любитель» старик Культуртригер, инсценировавший появление призрака, уличает сослуживцев-безбожников в мистицизме: «Но какой же товарищ Галерейский материалист, ежели он привидения убоялся? Гнать таких надо по второй категории. И даже по первой. Какой же он, товарищи, марксист?» [136]Рассказ «Граф Средиземский», предназначенный авторами для «30 дней», но не принятый в печать и опубликованный лишь в 1957 г., дает новую версию старого сюжета о счастливо обретенном сыне аристократа. В большом доме, населенном обыкновенными советскими людьми, доживает последние дни старик, граф Средиземский. Трое вузовцев разоблачают «бывшего графа» в домовой стенгазете. Тогда граф придумывает страшную месть. Он вызывает к себе поочередно каждого из трех студентов и каждому сообщает, что тот его незаконный сын:

Я понимаю, сын мой, ваше волнение. Оно естественно. Графу теперь, сами знаете, прожить очень трудно. Из партии вас, конечно, вон!.. Я предвижу, что вас вычистят также из университета.

Реакция обретенного сына понятна:

В конце концов я не виноват. Я жертва любовной авантюры представителя царского… режима. Я не хочу быть графом… Интересно, как поступил бы на моем месте Энгельс? Я погиб. Надо скрыть. Иначе невозможно (Т. 2. С. 445, 448).

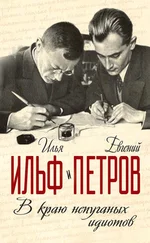

Ильф и Петров не отделяют здесь, в полном соответствии с действительностью, граждан-интеллигентов от остальных советских граждан. Носитель котелка и жертвы «призрака-любителя» — простые советские служащие; мнимые сыновья графа Средиземского — вузовцы, интеллигенты; к этой же категории, вероятно, можно отнести и героя рассказа «Блудный сын», написанного от лица автора. Но основные рефлексы их одинаковы: страх, готовность отречься от чего угодно и от кого угодно и принять с энтузиазмом любое указание сверху. Идеальным выражением такого умонастроения можно считать описанный в «Золотом теленке» «универсальный штамп», заказанный начальником «Геркулеса» Полыхаевым: «В ответ на… — далее упоминается любой акт текущей политики —…мы, геркулесовцы, как один человек, ответим» повышением качества, увеличением производительности, усилением борьбы с бюрократизмом, беспощадной борьбой со всеми пороками, «а также всем, что понадобится впредь» (Там же. С. 222).

Ряд рассказов тех лет специально посвящен коллегам Ильфа и Петрова — представителям так называемой творческой интеллигенции— писателям и художникам. Рассказ из «Чудака» «Бледное дитя века»— о поэте Андрее Бездетном, заготовлявшем стихи к 7 ноября:

Спрос на стихи и другие литературные злаки ко дню Октябрьской годовщины бывал настолько велик, что покупался любой товар, лишь бы подходил к торжественной дате. И нехороший человек Андрей Бездетный пользовался вовсю. В этот день на литбирже играли на повышение:

Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы «заря — Октября» вместо двугривенного идут по полтора рубля. С лирикой слабо (Там же. С. 467).

Литературоведы, упоминавшие об этом герое, видели в нем простого двойника халтурщика Ляписа из «Двенадцати стульев», прикрывшегося «другой кличкой», и недоумевали, зачем писатели сочинили этот рассказ да еще включили его в сборник своих рассказов [137]. Однако Ляпис был обыкновенным халтурщиком, не претендовавшим на наиболее ответственные политические темы, а Андрей Бездетный — певец октябрьской годовщины, представитель той табельной поэзии, где в предреволюционные годы подвизались цензор Сергей Плаксин и юный Валентин Катаев.

Писателей, естественно, интересовали не только халтурщик Андрей Бездетный, его двойник Молокович, тоже пишущий к 7 ноября (Т. 2. С. 518–519), и «молодые граждане в котиковых шапочках», сочинявшие «марксистские обозрения» для Мюзик-холла (Там же. С. 459, 462). Предметом их сатиры оказывались и подлинные представители искусства и литературы тех лет. Среди них, например, был и С. М. Эйзенштейн, создавший фильм о классовой борьбе в деревне — «Старое и новое».

Читать дальше