Михайлова поддержали его единомышленники. В. Петелин признал мысль о создании «Мастера и Маргариты» в полемике с «одесской школой» одной из «серьезных и глубоких мыслей», высказанных в литературе о Булгакове [19] Петелин В. Михаил Булгаков: Жизнь. Личность. Творчество. М., 1989. С. 481.

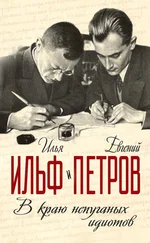

. Глобальное расширение такой характеристики Ильфа и Петрова мы находим у И. Р. Шафаревича. Осуждение обоих писателей он увязывает с общей идеей «русофобии» и козней «Малого народа» против «Большого». «Кажется, пора бы пересмотреть и традиционную точку зрения на романы Ильфа и Петрова, — пишет Шафаревич. — В мягкой, но четкой форме в них развивается концепция, составляющая, на мой взгляд, их основное содержание. Действие их как бы протекает среди обломков старой русской жизни, в романах фигурируют дворяне, священники, интеллигенты — все они изображены как какие-то нелепые, нечистоплотные животные, вызывающие брезгливость, отвращение. Им даже не приписывается каких-то черт, за которые можно осудить человека. На них вместо этого ставится штамп, имеющий целью именно уменьшить, если не уничтожить чувство общности с ними, как с людьми, оттолкнуть от них чисто физиологически: одного изображают голым, с толстым отвисшим животом, покрытым рыжими волосами, про другого рассказывают, что его секут за то, что он не гасит свет в уборной…» [20] Шафаревич И. Русофобия // Наш современник. 1989. № 11. С. 17.

Ссылок на Ильфа и Петрова в статье Шафаревича нет, и приведенные им примеры (из «Золотого теленка») требуют комментария. В первом случае речь идет о художнике-деляге, спешившем как можно скорее получить заказ на портрет ответственного товарища: «…из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо.

Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление!»» (Т. 2. С. 98). Образ действительно малопривлекательный, но ни из чего не видно, что владелец потного брюха должен быть причислен к «обломкам старой русской жизни», «дворянам, священникам, интеллигентам», и нет никакого указания на его принадлежность к Большому или, напротив, Малому народу. Во втором случае речь идет о том же Васисуалии Лоханкине; заметим, что люди, совершавшие над ним экзекуцию, по своим воззрениям (Там же. С. 151) довольно близки И. Шафаревичу.

Перед нами, как видим, суровый и решительный приговор Ильфу и Петрову, вынесенный авторами самых различных направлений [21] Ср.: Иванов Вяч. Вс. О применении точных методов в литературоведении// Вопр. лит. 1967. № 10. С. 126; Пименов Р. О науке, об истории, о нравственности // Нева. / 988. № 8. С. 170; Костиков Вяч. О «феномене Лоханкина» и русской интеллигенции //Огонек. 1988. № 49. С. 7.

. В большой работе о рукописях Булгакова Мариэтта Чудакова высказала— походя, как нечто само собой разумеющееся, — распространенное мнение о трактовке темы «интеллигенция и народ» в «Золотом теленке», сославшись на осуждение Васисуалия Лоханкина как на «хрестоматийный пример» [22] Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. Вып. 37. С. 71 (примеч. 110).

.

Итак перед нами взгляд, ставший уже хрестоматийным. Как велика сила воздействия этого взгляда, мы уже видели на примере М. Каганской, извинявшейся перед «людьми 30-х годов» за былую привязанность к Ильфу и Петрову. Еще более твердо усвоил хрестоматийный взгляд Марк Поповский: «Для того чтобы в 1937 году войти в доверие к Сталину… нужно было совершить какие-то действия…»— объяснял он в статье о К. Симонове. «Илья Ильф и Евгений Петров сочиняли заказные пасквили на русскую интеллигенцию…» [23] Поповский М. Идеальный советский писатель// Континент. 1980 . № 24. С. 305.

Какие именно «заказные пасквили» сочиняли Ильф и Петров? При чем тут 1937 год, в начале которого Ильф умер? М. Поповский явно не задается подобными вопросами: «сочиняли», и все тут. М. Каганская деликатнее и осторожнее, но и ей даже не пришла в голову мысль, что люди, которые в 1930-е гг. «попросту не заметили» романов Ильфа и Петрова, а «тридцатилетие спустя, заметив — обиделись», могли и ошибиться в своих запоздалых обидах, что вопрос этот, во всяком случае, требует проверки на источниках — сочинениях самих писателей.

Вынося приговор Ильфу и Петрову, его судьи не очень беспокоились об обосновании этого приговора: нетрудно показать, что в ряде случаев они не только не подвергли серьезному разбору, но даже не прочли как следует осуждаемые ими романы.

Читать дальше