Что же способствовало такой развязке? Ответ нам дает заглавие: метель. Для начала заметим, что ее описание занимает непропорционально большое место в повести (1/5 часть текста), а между тем общий стиль здесь — это короткие фразы (подлежащее-сказуемое-дополнение, более длинные встречаются лишь изредка), в которых излагается только суть дела, а все, о чем должно было бы говориться в повествовании того типа, к которому читатель готовится в начале, вообще остается за скобками. Мало того: в тексте дается целых три описания метели, она показана с точки зрения трех главных героев — Марьи Гавриловны, Владимира и Бурмина. Метель оказывается структурной основой повести и причиной всех перипетий, которые случаются с героями. В классическом повествовании такого жанра эти функции должен был бы выполнять еще один персонаж — конечно отрицательный, — именно ему полагалось бы препятствовать счастью двух наших героев (и по логике вещей, герои к концу повести должны преодолеть это препятствие). Действительно, третий персонаж есть: Бурмин. Но он не выполняет роли, заданной жанром повествования, а вместо этого становится одним из двух протагонистов второй истории, заменяя Владимира, которого как раз поглотила метель (а затем — историческая метель 1812 года). Итак, сюжет пушкинской повести — не просто история двух несчастных любовников, которая составляет «первый» уровень текста. Это еще и рассказ о том, какие повествовательные замены возможны в установленных жанровых рамках. Пушкин как будто говорит: взгляните-ка, что можно сделать, если добавить к сюжету метель.

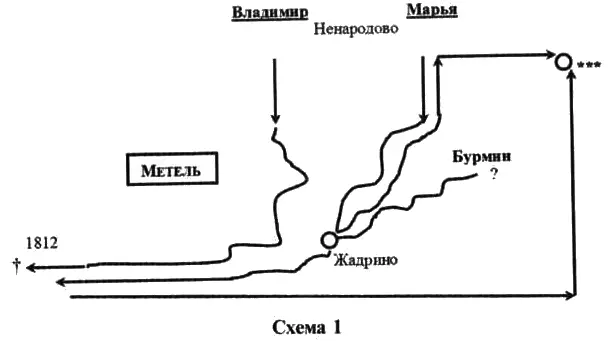

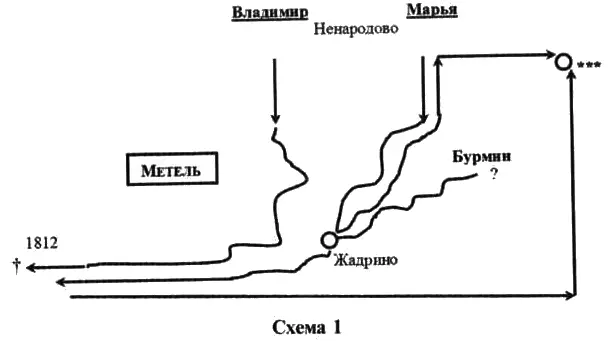

Итак, в авторском отношении к героям, конечно, присутствует ирония (впрочем, довольно добродушная), но есть и другой тип иронии, более острой, и ее объектом является само повествование. Географическое пространство, разделяющее героев (ведь дело происходит зимой, и они планируют встретиться в определенном месте), становится метафорой пространства повествования. Метель спутывает все пространственные и временные рамки, изменение которых собственно и составляет сюжет любого повествования, и в результате возникают самые невероятные ситуации, например эффектное выталкивание одного из главных героев за пределы повествовательного пространства. Когда метель кончается, мы оказываемся уже в новом повествовательном пространстве, где возникает новая история любви, и эту историю можно было бы рассказать, даже если б первой вообще не было (ведь Владимир так и не попал в церковь, где происходят события, ставшие завязкой второй истории). Обратим внимание, что место, где развивается действие второй части повести, в отличие от первой, — крайне неопределенно: это ***ское поместье в *** губернии, куда Марья Гавриловна с матерью переезжают после смерти отца девушки. Крайне необычная структура повести изображена на схеме 1.

Очень интересно следить за тем, как Пушкин разламывает все шаблоны, свойственные жанру, в рамки которого, как кажется сначала, он собирается втиснуть свою повесть. Этот жанр предполагает довольно жесткую конструкцию: экспозиция —> завязка (запретная любовь) —> препятствия и приключения —> развязка (обычно счастливый конец). Начиная с экспозиции, Пушкин явно дает понять, что следует этой схеме, а когда читатель добирается до этапа приключений, автор ломает всю постройку. Он избавляется от героя, переселяет героиню и переходит к новой экспозиции: добавляет нового героя, и это приводит к такой развязке, которой никак не могла бы закончиться первая часть (и даже никаких препятствий преодолевать не пришлось). Уже через несколько страниц от заявленного в начале жанра не остается вообще ничего. Дочитав «Метель», читатель поневоле удивится: и внезапной концовке (что у Пушкина вообще-то встречается нередко), и тому, что рассказанная история вообще ни на что не похожа. В этом тексте, как и во многих других, Пушкин прежде всего говорит о литературе, и именно в этом его новаторство.

Но это еще не все. Пушкин пародирует не только набор стандартных элементов, имеющихся в распоряжении писателя, но еще и некоторые конкретные произведения. Это подтверждает некогда блестяще аргументированный Тыняновым тезис о том, что литературный процесс больше похож не на систему взаимовлияний, а на непрерывную борьбу — вечный диалог «архаистов» и «новаторов». К примеру, «Метель» вступает в пародийный диалог с балладой Жуковского «Светлана» (1808–1812), из которой взяты эпиграфы к пушкинской повести. Известно, что эта знаменитая баллада, вольное переложение «Леноры» Г. А. Бюргера, вызвала живой отклик в литературных кругах, и ее считали существенным шагом к обновлению русской поэзии. Пушкин, таким образом, обращается к одному из ключевых текстов того времени (заметим, что и в «Евгении Онегине» он цитирует «Светлану» трижды).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу