Томас ставил в центр предложения подлежащее (субъект, «суппозитум»), подчиняя ему сказуемое (предикат, «аппозитум»). Отсюда субъектоцентризм его взгляда на иерархию главных членов предложения. Субъектоцентризм стал достоянием традиционной грамматики. Значительно позднее в грамматической науке появляется предикатоцентризм: И. Майнер (XVIII в.), A.A. Дмитриевский (XIX в.), Л. Теньер (XX в.) стали считать, что иерархическим центром предложения является не подлежащее, а сказуемое.

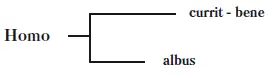

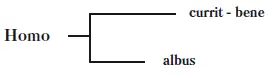

Иерархия грамматических отношений в предложении демонстрировалась Томасом на примере предложения Homo albus currit bene « Белый человек бежит хорошо »:

Томас не сводил средства выражения подлежащего к именительному падежу. Подлежащее понималось им как член предложениия, указывающий на предмет мысли говорящего в процессе создания предложения. Мы привыкли думать, что оно всегда выражается именительным падежом ( Сократдумает ). Модисты не сводили средства выражения подлежащего к именительному падежу и его эквивалентам. С их точки зрения, подлежащее может быть выражено не только именительным падежом, но и другими падежами: Socratis interest « Сократа интересует » , Socrati accidit « Сократу принадлежит » и др. Сократ здесь повсюду – предмет мысли. Выходит, морфологическую природу подлежащего модисты понимали более широко, чем это принято в традиционной грамматике: они не сводили подлежащее к номинативу.

Томас различал два типа конструкций – интранзитивный и транзитивный. Конструкции первого типа начинаются с независимого члена предложения ( Socrates currit « Сократ бежит »). Транзитивные конструкции, напротив, начинаются с зависимой конструктибилии ( Lego librum « Читаю книгу »). В приведённом примере транзитивной конструкции на первом месте находится сказуемое. Оно зависит от подлежащего ego « я », которое в предложении не выражено, но подразумевается.

В эпоху Возрожденияв Западной Европе происходят в области грамматической науки чрезвычайно важные события. Они были связаны с появлением первых национальных грамматик. Дело в том, что в католических странах в качестве литературного языка вплоть до эпохи Возрождения и даже позже использовалась латынь. В XVI в. литературное гражданство получают национальные западноевропейские языки – французский, немецкий, английский и др. Возникла необходимость в создании их грамматик.

Первые грамматики национальных языков в Европе были подражательными – в том смысле, что они писались по образцу греко-римских грамматик. Вот почему категории, выработанные на материале греческого и латинского языков, в них автоматически переносились на описание других языков. Такой, например, была грамматика французского языка Жака Дюбуа( Сильвиуса) (1531).

Не прошло и двадцати лет после выхода в свет «Grammaticae latinogallicae» Ж. Дюбуа, как Луи Мегрэопубликовал свой труд по грамматике французского языка («Le trettè de la grammere francoeze»), первое издание которого вышло в 1548 г. В свою грамматику Л. Мегрэ включил орфографию, пунктуацию и морфологию. Последняя из этих дисциплин представлена у него уже с ярко выраженным критическим отношением к грамматике Ж. Дюбуа. Он указывает, что во французском языке не восемь, а девять частей речи. Кроме тех частей речи, которые выделены у Ж. Дюбуа, во французском языке – в отличие от латинского – имеются также и артикли. Пройдёт еще много десятилетий и даже веков, когда европейские грамматисты почувствуют себя освобожденными от латинской «схемы» вполне. Но уже Л. Мегрэ хорошо осознавал необходимость в таком освобождении, и он сделал в этом направлении первые шаги. Так, уже Л. Мегрэ не признавал падежа у французских имен. «… Французский язык, – писал он, – его не знает, поскольку французские имена не изменяют своих окончаний» (Даниленко В. П. Ономасиологическое направление в грамматике. 3-е изд. М., 2009. С. 172).

Учёт национальной специфики французского языка поднимается на новый уровень в «Grarmmaire» Пьера де Рамэ( Рамуса) (1515–1572). Её автор – основатель формализма в грамматической науке. Он проявляется в переоценке формальных критериев в описании грамматического строя языка и недооценке содержательных. В России он расцветёт в работах Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского и др.

При описании частей речи Рамус сосредоточивал своё внимание на их формальных показателях. Так, имена определялись им как слова, которые имеют формальные показатели рода и числа, а глаголы – как слова, которые имеют показатели числа, времени и лица («Le verbe, c'est un mot de nombre avec temps et personnes» (там же. С. 173).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/407742/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs-thumb.webp)