Вдаль шагнет он

По цветам ступая,

Чрез девкальоновы хляби,

Змея раня, свеж, смел

Аполлон Пифийский

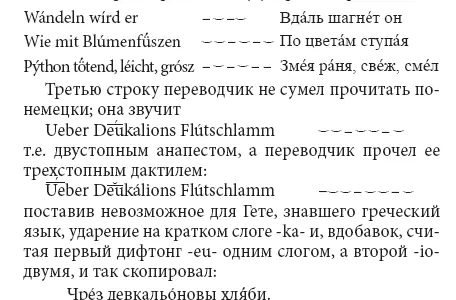

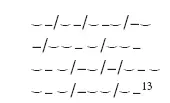

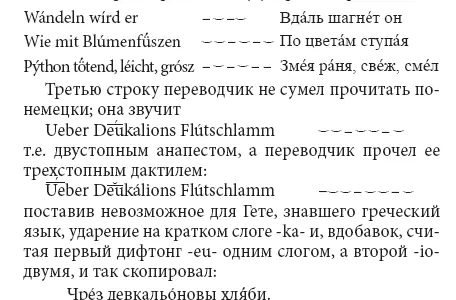

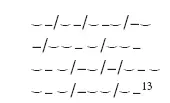

Мы видим значительные искажения смысла плюс ряд нелепиц: «хлябь» по русски – бездна, глубина, жидкость, а вовсе не «грязь», не «нанос» – и каким образом «на жидкостях» выросли цветы – остается секретом переводчика; так же загадочно, почему Аполлон змея только «ранит», да еще будучи «свеж» (?!). Разгадка проста: переводчик рабски копирует слоговой строй и расстановку ударений оригинала:

Худший образчик формализма!.. [РГАЛИ, ф. 2861, он. 1, д. 99, л. 16–17].

Признавая господствующее мнение о том, что «форма и содержание являют неразрывное диалектическое единство», Шенгели возражал, что у формы и содержания стихотворения, тем не менее, должна быть определенная степень автономности друг от друга. Для подтверждения своей мысли он предлагал несколько экспериментов. Например, один эксперимент должен был показать, что ровно одно и то же содержание можно выразить разным стихотворным размером:

…у нас до сих пор имеет хождение вульгарная механистическая мыслишка о том, что форма есть продукт содержания («как желчь есть продукт печени»). Об этом, например, не обинуясь, заявил А. Сурков на одном совещании в секретариате ССП. – Но вот, сравним два отрывка:

Ручьи стремятся по яруге

В простор привольной целины.

Еще не видели на юге

Такой встревоженной весны.

Горит железо как солома.

Разрывов – до небес гряда.

Весеннего такого грома

Степь не слыхала никогда.

И:

Стремятся ручьи по яруге

На вольный простор целины.

Еще не знавали на юге

Такой беспокойной весны.

Железо горит как солома.

Разрывов – до неба гряда.

Такого весеннего грома

Не слышала степь никогда.

Содержание, как мы видим, абсолютно тождественно. Но форма не та: четырехстопный ямб и трехстопный амфибрахий. Один отрывок – подлинное стихотворение А. Суркова (начало), другой – переделка. Какой же подлинный? – прошу определить… [Там же, л. 15–16].

Другой эксперимент был призван доказать, что один и тот же размер – более того, одна и та же разновидность одного и того же размера – может передавать разное содержание и даже звучать по-разному:

…Вот отрывок:

Оставь меня, глубокий критик.

Ты – не осилишь, не поймешь

Уловок хитрых. Я – не нытик,

В котором сразу разберешь

Тропинки, коими ползешь.

[50]Это – точная копия, калька первых строк «Полтавского боя»:

Горит восток зарею новой.

Уж на равнине, по холмам

Грохочут пушки. Дым багровый

Кругами всходит к небесам

Навстречу утренним лучам.

Совершенно тождественно расставлены ударения и размещены словоразделы, повторена синтаксическая разбивка. И, однако, звучат эти отрывки по-разному: стремительный кованый ритм оригинала не воскрес в вялых интонациях кальки: смысловые центры распределены иначе [Шенгели, 1997, с. 370].

А раз так, – рассуждает Шенгели, – раз одно и то же содержание может передаваться разными размерами (и наоборот, один размер может передавать разное содержание) и даже один и тот же размер может звучать по-разному, в зависимости от поставленных в него слов, то почему же размер оригинала нужно передавать строго тем же размером перевода?

С давних времен, – продолжает рассуждать Шенгели, —

провозглашен и некритически принят в качестве незыблемого закона «принцип эквиритмии»: перевод должен быть «эквиритмичен» оригиналу. В упрощенном виде этот закон звучит так: «надо переводить размером подлинника».

Я утверждаю, что в чистом виде этот принцип неосуществим, а в упрощенном ненужен и неверен.

Прежде всего: если оригинал написан на языке с иной системой стихосложения и с иными нормами голосоведения, чем в языке перевода, то стих уже невоспроизводим. В древнегреческом, в латинском, в арабском, в персидском и других языках стих строится на долготах и краткостях звуков: их в русском языке нет; значит, этот стих не поддается воспроизведению. В китайском языке все слова односложны, и по-русски совершенно невозможно воспроизвести китайскую строку. Вот уже громадные области мировой поэзии выпадают из поля действия «принципа эквиритмии». Почти то же – с польской, французской, грузинской, туркменской, узбекской силлабикой. Попытки копировать силлабические размеры делались, но, ввиду различия природы ударения и интонации, всегда выходило, во-первых, непохоже, а во-вторых, чуждо для русского слуха.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу