Важнейшим звеном в истории советской вычислительной техники стали созданные группой инженеров под руководством И.С. Брука машины «М1». Данная машина отличалась невысоким быстродействием, но ее важным преимуществом были небольшие габаритные размеры, что делало ее применение удобным в любых помещениях. Впоследствии разработки И.С. Брука были усовершенствованы, и в 1953-ем году машина «М2», скорость работы которой составляла уже 2 тысячи операций с минуту, сочетала в себе все преимущества советских ЭВМ.

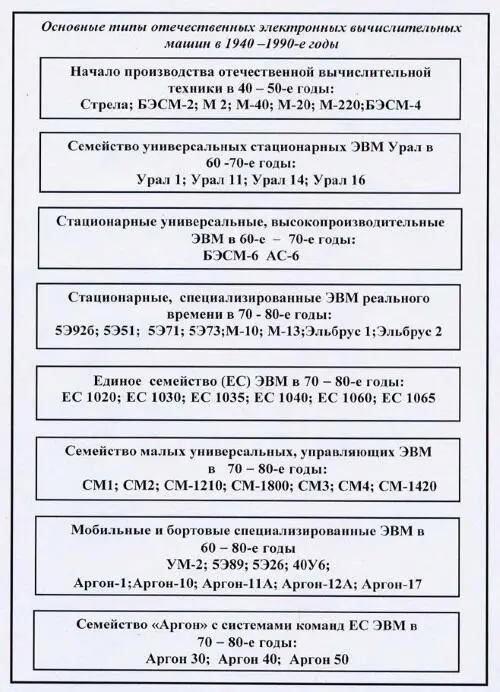

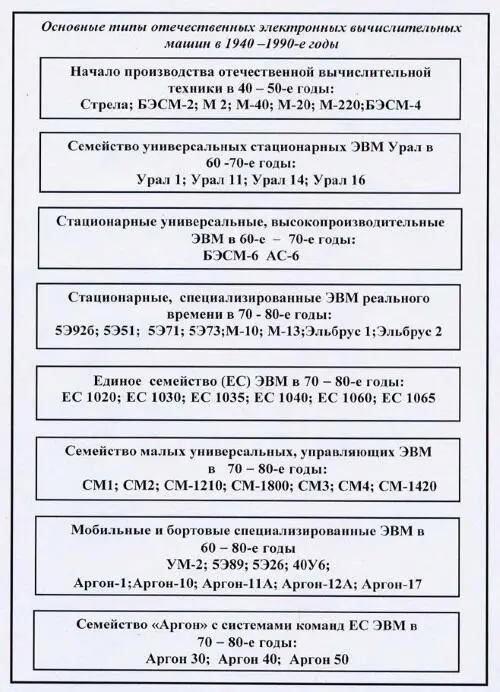

Три электронно-вычислительные машины на лампах – БЭСМ, «Стрела» и «М2» относятся к советским ЭВМ первого поколения (рис. 1).

Рис. 1.

Все эти разработки имели существенные недостатки – высокая степень энергопотребления и небольшая оперативная память требовали совершенствования, но и западные машины того времени не превосходили советские ЭВМ по своим эксплуатационным характеристикам.

В середине 40-х годов в США был опубликован документ под названием «Архитектура, фон Неймана». В нем великий физик и математик Джон фон Нейман (John von Neumann) описал вычислительную систему, в которой процессорный модуль отделен от устройства хранения данных. Вскоре был создан, а затем и усовершенствован первый американский компьютер ENIAC. Его установили в Университете штата Пенсильвания, США, и начали использовать для решения научных задач. Тогда же в Англии появились первые управляемые программами ЭВМ. Ученым уже было известно, что американские и британские коллеги достигли определенных успехов, но «холодная война» наложила ограничения – исследования заморских умов нашим конструкторам были недоступны.

При создании проекта МЭСМ в 1947-м году С.А. Лебедевым были независимо от работ Дж. фон Неймана сформулированы аналогичные основные принципы построения архитектуры электронных вы числительных машин :

• в состав ЭВМ должны входить арифметическое устройство, память, устройство управления и устройство ввода-вывода;

• программа в машинных кодах должна храниться в той же памяти, что и числа;

• для представления чисел и команд должна применяться двоичная система счисления;

• вычисления должны выполняться автоматически в соответствии с программой, хранящейся в памяти;

• логические операции должны выполняться наряду с арифметическими операциями;

• память машины должна быть организована по иерархическому принципу.

Основой высокой эффективности деятельности С.А. Лебедева являлось понимание основополагающих принципов развития столь сложного направления человеческой деятельности, как электронная вычислительная техника, глубокий теоретический анализ выполняемых проектов [2]. Отсюда чрезвычайно высокие требования к главному конструктору и разработчикам выполняемого проекта. С.А. Лебедев тщательно обдумывал все аспекты проблемы и в результате не имел практически ни одного проекта «в корзину». Все его разработки – более полутора десятков проектов ЭВМ, были внедрены в серийное производство, из которых две трети для задач обороны страны.

С.А. Лебедев очень точно определил направление развития вычислительной техники. Ее передовым фронтом он считал высокопроизводительные вычислительные системы. Сергей Алексеевич отстоял основное направление работы ИТМ и ВТ – высокопроизводительные вычислительные системы, несмотря на то, что впоследствии Институту предлагали главную роль в стране по разработке вычислительной техники на базе прототипов ЕС ЭВМ. Он считал, что развитие вычислительной техники определяют сверхвысокопроизводительные системы и страна должна иметь самостоятельное направление в этой области.

С 1953-го года в стране был налажен серийный выпуск вычислительных машин. Первой в серию пошла ЭВМ «Стрела», созданная в СКБ-245 под руководством Ю.Я. Базилевского. Основные характеристики ЭВМ «Стрела»:

• ЭВМ была разработана на обычных для того времени радиолампах общим количеством ~ 6000 штук;

• быстродействие 2000 операций в секунду, тактовая частота 50КГц, команды трехадресные;

• оперативная память содержала 2048 ячеек, ячейка, в которой размещались трехадресная команда или число, содержала 43 двоичных разряда, оперативная память была выполнена на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ), каждый разряд запоминался на отдельной трубке;

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу