Обувь была разной - летом солдаты предпочитали вне строя ходить босиком, а в строю - надевать легкие матерчатые туфли бусе на стеганой подошве в сочетании с чулками и онучами. Другие носили традиционные матерчатые сапоги, также на толстой стеганой подошве. Головка и голенище делалось из войлока или хлопчатобумажных тканей, проходящий по ним осевой шов и края голенища окантовывались светлой тканью для достижения декоративного эффекта. Порой на фото солдат одного и того же подразделения можно увидеть как бусе, так и сапоги.

Большое количество вариантов допускал и головной убор - почти все солдаты летом носили легкий платок, под который убирали свернутую вокруг головы косу. Цвет платка, как правило, был темный - синий или «синий с черными разводами». Однако русские наблюдатели отмечали, что такой головной убор был не очень удобен - как правило, он лишь предохранял от солнечного удара и мошкары. Чтобы защитить глаза, солдаты применяли картонные или бумажные козырьки, подтыкавшиеся под ту часть повязки, со стороны которой светило солнце. Полковник Д.В. Путята[ 13Полковник Д.В. Путята (1855-1915) - старший делопроизводитель Военноучетного комитета русского Генштаба, русский военный агент в Китае. Играл большую роль в разведывательной деятельности русского Генштаба в странах Дальнего Востока, был заметной фигурой в русской дальневосточной политике в конце XIX века.], посетивший Маньчжурию весной 1893 г., замечал по этому поводу, что такие козырьки и головные платки очень сильно портят внешний вид солдат. Солдаты, расквартированные в провинции Чжили и Маньчжурии, часто пользовались соломенной шляпой типа канотье. На зиму солдаты делали себе плотный тюрбан из темной материи - теплый и удобный. Офицеры и унтер-офицеры носили либо конические шляпы с красной кистью и цветным шариком, указывающим ранг офицера, либо традиционную чиновничью шапку с полями, также с шариком и кистью. На зиму маньчжурские солдаты и офицеры могли носить меховой треух с кожаным верхом - мапгай.

Другими предметами снаряжения цинского солдата были: патронташ в виде округлой сумки, подвешивавшейся на поясе спереди, вещмешок, непромокаемый плащ, зачастую - кусок клеенки на случай дождя, зонтик, веер, простеганное ватное одеяло, нож с палочками, чашка, фляга (из тыквы, кожаная или из другого материала). Эти вещи либо покупались солдатом самостоятельно, либо выдавались (вещмешок и патронташ) бессрочно за счет казны.

Под личные вещи, инструменты, кухонные принадлежности, войсковое имущество и боеприпасы в каждом батальоне должны были иметься повозки типа большой арбы, рассчитанной на перевозку груза в 40-70 пудов, с высокими колесами без железной шины - их заменяли гвозди с большими квадратными шляпками, которыми обивали колесо таким образом, что вбитые гвозди, соприкасаясь шляпками, как бы образовывали шину. В упряжку входили лошадь и два мула или три мула - если грузы были очень тяжелыми. Реальное количество повозок в батальоне всецело зависело от командира, но в целом, при расчете исходили из того, что на каждые 10-20 человек следует иметь 1 повозку. Возчиков выбирали из солдат самого батальона. При откомандировании к обозу они не должны были иметь оружия и охранялись специальной вооруженной командой.

Слева: полковник Соу с охраной, Гуанси, 1880-е гг.

Обозные телеги, 1890-е гг.

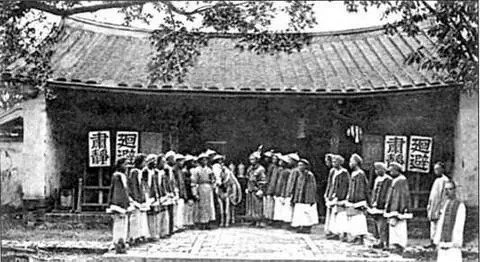

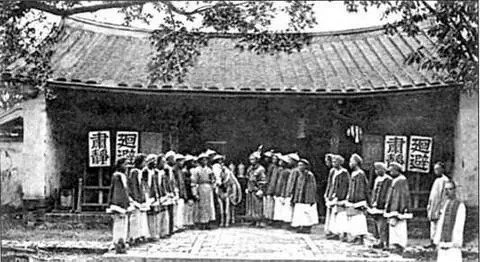

Китайский военачальник со свитой, Гуандун, 1890-е гг.

Цинские военные чиновники, ок. 1900 г.

Организация

Организация цинских войск не отличалась однообразием. В годы Тайпинской войны многие начальники строили войска под себя, исходя из имеющихся средств и поставленных задач. К концу войны потребовалось произвести некоторые действия по унификации численности подразделений. Однако на практике это правило соблюдалось плохо.

В пехотных частях, как правило, насчитывалось около 500 солдат. Такая часть получала название ляньцзы или ин, что примерно соответствовало русскому батальону. Однако капитан Симанский указывает, что реальная численность батальона к 1894 г. могла быть и больше - например, 770, 846 или даже 905 человек[1 4В 1882 г. полковник Барабаш сообщал, что, по его сведениям, в Маньчжурии существуют батальоны из 1000 солдат, 200 из которых являются нестроевыми чинами.]. Вопрос о соотношении строевых и нестроевых солдат, исполнявших роль обслуги и мастеровых, не выяснен в полной мере до сих пор. Так, например, в войсках Цзо Цзунтана в годы войны в Восточном Туркестане (1875-1877) на каждый пехотный батальон полагалось по 188 человек нестроевых, а по данным полковника Барабаша, в каждой роте из 100 солдат имелось по 20 нестроевых. Майор Кавендиш упоминает, что в 1898 г в пехотном батальоне насчитывалось 300 солдат, 150 кули и 5 офицеров [76, с. 35]. В войсках Не Шичэна и Е Чжичао, отправленных в Корею в июне 1894 г., нестроевые чины не упоминаются вообще. Не упоминаются нестроевые чины и в войсках, переброшенных в августе 1894 г. в Пхёньян - пытаясь компенсировать малочисленность носильщиков, солдаты, по свидетельству Яо Сигуана, ловили корейцев и заставляли их нести свои грузы, а прибыв в Пхёньян, мобилизовали все трудоспособное местное население для строительства укреплений, хотя, как свидетельствуют источники, китайские солдаты всегда быстро и качественно создавали свои лагеря и укрепленные линии собственными силами.

Читать дальше