Но если электролиз воды выполнялся в пористой, неоднородной среде, картина оказывалась иной.

Электролитические ячейки я заполнял смесью кварцевого песка и водопроводной воды, подкисленной для лучшей электропроводности несколькими каплями соляной кислоты (что, вообще говоря, не обязательно). И первые же эксперименты дали поразительные результаты, не соответствующие классическим законам электротехники.

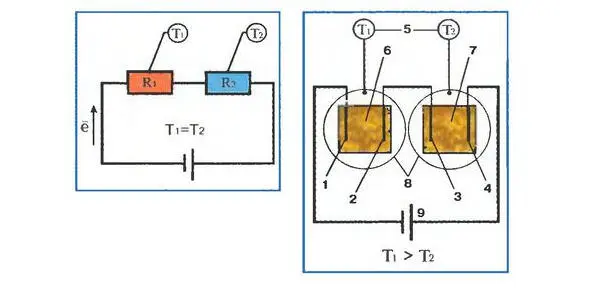

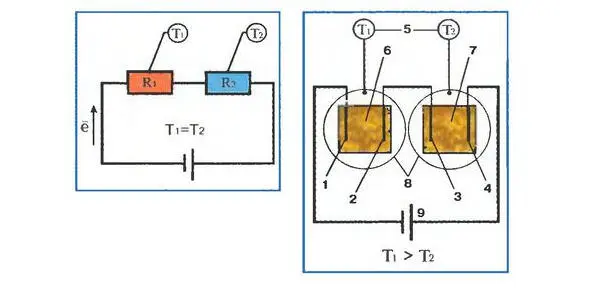

А именно, температура в термостате, расположенном по ходу движения электронов, оказалась значительно выше температуры в следующем термостате! При напряжении источника тока 220 В и его силе 0,5 А разница составила 90С, что значительно превышало величину погрешности предыдущих опытов. Всего я выполнил 10 подобных экспериментов и заметил, что разница температуры между ячейками явно зависит от силы тока в цепи и может достигать даже нескольких десятков градусов.

Я также обратил внимание на то, что на первой ячейке падение напряжения было выше, чем на второй (150 и 70 В соответственно), что объясняет повышенное тепловыделение. Но без ответа остался главный вопрос: почему возникает такая заметная асимметрия, если до и после опытов сопротивления ячеек были одинаковыми? Ведь такого эффекта быть не должно!

Можно предположить, что в первой ячейке электроны почему-то теряют часть какой-то своей внутренней энергии и потому во второй ячейке уже не способны столь же интенсивно взаимодействовать с ионами. Но ведь вторая ячейка тоже (хотя и не стиль сильно) нагревается. Правда, в песчано-водяных электролитических ячейках существует множество локальных и довольно резких перепадов сопротивления среды, в результате чего электроны в ней то резко ускоряются, то резко замедляются. Не в этом ли заключается причина наблюдавшегося мной эффекта?

Конечно, мое предположение о том, что после прохождения определенного устройства электроны могут как бы уставать, отдавая среде какую-то свою особую энергию, противоречит законам ядерной физики, согласно которым электрон не имеет внутренней структуры и обладает только запасом внешней кинетической энергии. Но если я не прав, то пусть мне укажут на ошибку, желательно, повторив мои эксперименты.

1—4. электроды из нержавеющей стали

5. датчики термометров

6. первая песчано-водяная ячейка

7. вторая песчано-водяная ячейка

8. термостаты

9. источник постоянного тока

…Изначальная идея эксперимента – аномальное выделение тепла в гранулированной среде. Получилось не совсем то, что предполагалось отыскать, но все равно, результат интересный. Это выглядит так, будто носителя заряда, ионы и электроны, плотно взаимодействуя друг с другом в первой, по ходу тока, ячейке, теряют часть своей внутренней энергии. И, разумеется, все это происходит во внутренне разделенной, более или менее упорядоченной среде.

К сожалению, отсутствие калориметров, инструментария для точного определения количества выделенного тепла не позволяют получать данные на количественном уровне. Но и качественный результат – тоже, неплохой результат.

В первом приближении, генератор электромагнитной энергии может выглядеть как взвесь магнитных микроскопических шариков в сторонней среде. Согласно всему вышесказанному, упорядоченный массив должен периодически менять свои свойства (а значит, и магнитный поток) во времени. Остается прибавить к нему катушку с проводом, чтобы получить более или менее вечный генератор.

В случае с чайником, дела обстоят так. Пусть стол, на котором он оставлен остывать – высоко упорядоченная структура из множества одинаковых элементов, в замкнутом объеме (он может быть велик). Энергия кипятка сначала распределится по всему объему. Затем в системе возникнут макроскопические флуктуации температуры. Период их появления в том или ином месте можно вычислить или даже организовать. Мы ставим остывший сосуд в нужное время в нужном месте – и он закипает.

Данная структура может работать в открытом пространстве, привлекая рассеянную в среде энергию, поднимая ее до прежнего высокого уровня.

К таким системам, несомненно, можно причислить живых существ, начиная с простейших одноклеточных. Организм состоит из миллиардов, триллионов пор, мембран, открывающихся и закрывающихся согласно определенному ритму. Для своей жизнедеятельности он привлекает больше энергии, чем потребляет при переваривании пищи, – что доказывается некоторыми научными исследованиями. Очевидно, живая, упорядоченная материя и есть подобие вечного двигателя – впрочем, пока не вполне совершенного. По меньшей мере, пища необходима для обмена веществ, замены клеток, и т. п.

Читать дальше