* * *

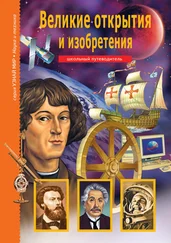

«Все, что человек способен представить в своем воображении, другие сумеют претворить в жизнь» - эти слова принадлежат Жюлю Верну. Действительно, история научной фантастики дает яркие примеры превращения «невозможного» в «возможное».

В делом получается такая картина:

???? Сбылось или обязательно сбудется в ближайшее время а фантастических идей Подтверди- отняли^ лась принци- сказались пиальная ошибочными осуществинии иеосу* мость ществнмьадв

???? Кол* во % Кол-во % Кол-во %

???? 108 64 59 34 32 10 9

???? 86 57 66 20 23 9 11

???? 50 21 42 26 52 3 6

Столетняя история научной фантастики свидетельствует: у смелыхидей большая вероятность осуществления, чем у идей осторожных.

Придуманный Ж. Верном артиллерийский способ за пуска космических снарядов считался классическим примером «невозможного». И все-таки молодой ученый из университета в Монреале Джеральд Гоулл объявил о возможности использовать пушку для космических исследований.

По сравнению с достижениями ракетной космонавтики- запуском многотонных спутников, выходом человека в открытый космос, полетами на Луну - стрельба из жюльверновской пушки выглядит, конечно, не слишком внушительно. Однако у «пушечной космонавтики» неплохие перспективы: ведь на один пилотируемый аппарат приходятся десятки беспилотных, которые проще и эффективнее запускать жюльверновским способом.

В печати появилось сообщение, что группа американских специалистов совместно с канадскими инженерами занялась разработкой проекта «Харп». Этим проектом предусматривается использовать для зондирования атмосферы артиллерийские орудия с диаметром ствола 127, 178 и 406 мм.

Закончено проектирование орудия с длиной ствола около 150 м. Вес его - 3 тыс. т, диаметр ствола - 814 мм. По расчетам разработчиков, с помощью этого орудия можно будет посылать контейнеры с аппаратурой весом около 7,5 т на высоту нескольких сот километров или выводить на орбиту вокруг Земли спутник весом 0,5 т. Стоимость вывода спутника составит всего 50 тыс, долларов, включая стоимость самого спутника.

Словом, если бы идею Ж. Верна не считали заведомо неосуществимой, то, возможно, еще в 20-е годы удалось бы вывести на орбиту искусственные спутники весом в несколько десятков килограммов…

Тут стоит напомнить, что и ракетные космические корабли могли бы появиться несколько раньше. Но не без оснований выдающийся советский исследователь Юрий Васильевич Кондратюк писал в 1928 году: «Перебирая в уме удивительные достижения науки и техники последних лет, невольно задаваясь вопросом, почему не решена на практике до сих пор задача межпланетных сообщений… приходишь к выводу: от недостатка дерзости и инициативы…» *

Недостаток дерзости и инициативы задержал и появ* ление квантовых генераторов. Идея направленного теплового луча была высказана Г. Уэллсом в 1898 году. 21 год спустя А. Эйнштейн дал теоретическое обоснование физических процессов, делающих возможным создание квантовых генераторов. Лазеры, по мнению Ч. Таун-са, могли появиться в конце 20-х годов. В 1951 году советский ученый В. Фабрикант подал заявку на квантовый генератор и… получил отказ: экспертиза сочла идею изобретения неосуществимой. Впоследствии экспертам пришлось пересмотреть это решение: изобретатель получил авторское свидетельство…

Близка к осуществлению и «невероятная» идея Александра Беляева о человеке-амфибии. Любопытно проследить, как постепенно менялась оценка этой идеи. Вот три высказывания, опубликованные в разное время одним и тем же человеком - инженером, автором нескольких изобретений.

1958 год:«…не люди-амфибии, а люди, вооруженные аппаратами для подводных спусков и плаваний, освоят неизведанные глубины».

1965 год:«Амфибий еще нет, может быть, их и ие будет…»

1967 год:«Сейчас человек пробует без акваланга опускаться на большие глубины, дышать под водой, как дышат киты. И не появятся ли когда-нибудь созданные с участием химии, техники и медицины настоящие Ихтиан-дры? Море покорится этим людям, для которых воздух и вода станут одинаково привычными стихиями».

Меньше чем за десятилетие в корне изменилась оценка «невероятной» идеи! Теперь эта оценка значительно ближе к истине.

Нерешимых задач нет, но тем не менее история изобретения чаще всего начинается с того, что кто-то говорит: «Невозможно!»

Нет ни одного сколько-нибудь значительного изобретения, по поводу которого в свое время не было бы сказано «невозможно».

Читать дальше