Палеобионический метод отнюдь не возбраняет использовать в качестве прототипов и современных животных. Надо лишь выбирать наиболее древние прототипы.

Бионика давала ощутимые результаты именно тогда, когда в качестве прообразов бессознательно использовались реликтовые или, во всяком случае, очень древние животные. Так, одна из давших практические результаты работ - прибор, воспроизводящий «инфраухо» медузы. А медузы - древнейшие животные, они плавали еще в кембрийских морях.

Судостроители, копировавшие кита, в сущности, обязаны своим успехом невольному применению палеобио-ники: задолго до появления китов такую же форму тела имели ихтиозавры - стеноптеригий и звринозавр. Рети-нотрон (прибор, способный «замечать» только движущиеся предметы) считается имитацией глаза лягушки. Однако приоритет на это изобретение принадлежит тираннозавру.

Еще один пример, когда древние животные решают сложную задачу простыми способами,- антифляттерные приспособления стрекозы. Приспособления эти очень просты: на концах передней кромки крыльев имеется хитиновое утолщение - птеростигма, гасящая вредные колебания крыла. Инженеры самостоятельно пришли к той же идее. Достаточно было запаять в крыло (в том месте, где у стрекозы находится птеростигма) свинцовую гирю, как опасность фляттера исчезла.

И вот что интересно: самые молодые и быстрокрылые «модели» стрекоз не имеют птеростигмы. Если бы мы выбрали наиболее совершенные прототипы, «патент» на птеростигму так и остался бы незамеченным, ведь птеростигма есть только у таких «устаревших конструкций», как сетчатокрылые и верблюдки.

Вообще, рассматривая живые прототипы в их историческом развитии, можно обнаружить, что один «патент» природы часто заменяется другим.

Древние жуки-плавунцы имели каплевидную обтекаемую форму. Но их потомки отказались от этой (традиционной для техники) формы. Туловища современных плавунцов, узкие в передней части, сзади расширяются.

Вероятно, это очень эффективная форма. Опытами установлено, что удаление двух крохотных выступов в расширенной части туловища плавунца повышает сопротивление движению на 122%. Парадокс: площадь поперечного сечения «фюзеляжа» уменьшается, а сопротивление возрастает!

Особенно полезен палеобионический подход в тех случаях, когда приходится решать изобретательские задачи, связанные с малоизученными процессами. Здесь природные прототипы могут стать главными ориентирами. Это подтверждает, например, история изобретения антикавитациониых покрытий гидротехнических сооружений.

Кавитационное разрушение бетона плотин - явление, еще недостаточно исследованное. Многочисленные способы защиты, предлагавшиеся различными изобретателями, оказывались либо слишком дорогими, либо слишком ненадежными. Удачное решение задачи нашел Виталий Ильич Сахаров. Вот, как об этом рассказано в очерке, посвященном его изобретению:

«Однажды на берегу Черного моря Виталий Ильич заметил, что камни и валуны, покрытые водорослями или мхами, от ударов волн практически не разрушаются. Голые камни, лежащие совсем рядом, были испещрены бороздами и ямками. Нежный мох уберегал камень от разрушения. Отсюда был один шаг до технического воплощения идеи, уже осуществленной в природе» *.

Авторское свидетельство № 279443, полученное В. И. Сахаровым, действительно точно воспроизводит древний «патент» природы: «Кавитационностойкое покрытие поверхностей, например, бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений, включающее защитный слой, отличающееся тем, что, с целью предотвращения • непосредственного контакта кавитационных ударов с телом сооружения и образования прослойки неподвижной воды, защитный слой выполнен со свободно выступающими одним концом отдельными упругими стержнями, волокнами или пластинками».

От подсказки природы до технического осуществления идеи-*-один шаг… Почему же этот шаг был сделан с таким опозданием? Неужели нужно было вплотную столкнуться с готовым решением, чтобы увидеть его? Бетон - искусственный камень. Значит, достаточно задать вопрос: «Как защищаются от кавитации естественные камни?» - чтобы прийти к правильному ответу. Старые камни, заросшие мхом, потому и «доживают» до старости, что мох защищает их от разрушения. К этому выводу можно было прийти и вдали от Черного моря…

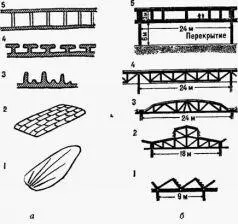

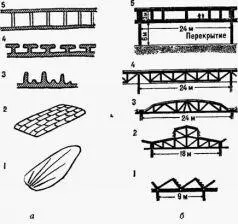

Рис. 32. Эволюция конструкций в природе и в технике: а - так развивалось надкрылье жука; б - так совершенствовалась конструкция перекрытий зданий.

Читать дальше