4. Представление об 4. Представление об объекте «плоское». объекте «объемное»: виден не только объект, одновременно просматриваются его подсистемы и надсистема, в которую он входит.

Аризно мыслящий изобретатель видит не «ледокол вообще», а одновременно три изображения: ледокол, его части (гипертрофированную машинную часть и очень маленькую грузовую часть; мгновенная мысль - в идеальной машине было бы наоборот!) и караван, в который входит ледокол (еще одна мгновенная мысль: если мы даже сотрем лед в порошок, этот порошок будет сзади всплывать и смерзаться; одна задача тянет за собой другую - тут угадывается тупик).

5. Представление об 5. Объект виден в ис-объекте «сиюминутное». торическом движении: каким он был вчера, какой он сейчас, каким он должен стать завтра (если сохранить линию развития).

6. Представление об 6. Представление об объекте «жесткое». объекте «пластичное»,

легко поддающееся сильным изменениям - в пространстве и во времени.

В задаче 7 груз («замыкалку») можно видеть «жестко»- в виде некоего падающего тела (как в ответе на

задачу 6). А можно увидеть этот груз сильно меняющимся даже за те доли секунды, пока длится падение. «Сильно меняющимся» - значит, меняющимся вплоть до превращения в нуль.

7. Память подсказы- 7. Память подсказы-

вает близкие (и потому вает далекие (и потому

слабые) аналогии. сильные) аналогии, при-

чем запас информации постоянно пополняется за счет собираемых принципов, приемов и т. д. 8 С годами усилива- 8. Барьер специализа-

ется барьер специализа- ции постепенно разруша-

ции. ется.

9. Степень управляе- 9. Мышление стано-

мости мышления не повы- вится все более управляе-

шается. мым: изобретатель видит

ход мышления как бы со стороны, легко управляет процессом мышления (например, без затруднений отвлекается от «напрашивающихся» вариантов, легко выполняет мысленные эксперименты и т. д.).

Таковы некоторые черты аризного мышления. Конечно, порознь они встречаются и у обычного изобретателя. Но приобретаются они поздно - теряется лучшее для творчества время, а главное - сила этих качеств в ансамбле намного больше, чем порознь.

Правильно выбирать задачи

В этой книге мы уже не раз говорили о том, что изобретательское мастерство во многом определяется умением видеть тенденции развития техники. Выбирая задачу, связанную с тем или иным техническим объектом, надо прежде всего установить, в каком направлении развивается этот объект.

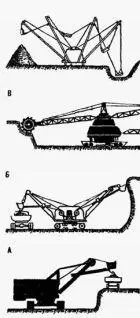

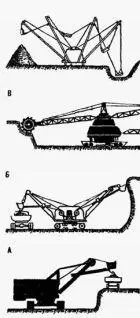

Рис, 43. Метаморфозы экскаватора

Можно привести такой пример. Одноковшовые экскаваторы (рис. 43, А) появились еще в 1836 году. Такой экскаватор работает с длительными паузами: нужно время на транспортировку грунта, разгрузку ковша и возвращение его к рабочему положению. Прошло более столетия, и в 1949 году изобретатель Т. Г. Гедык предложил экскаватор с двумя стрелами (рис. 43, Б). Интересное по идее изобретение опоздало на полвека и не нашло (точнее, не успело найти) применения - вскоре появились вполне работоспособные роторные экскаваторы (рис. 43, В). Линия развития, таким образом, предельно ясна: один ковш - два ковша - множество ковшей (ротор). И вдруг в 1953 году кого-то «осенило»: а если четыре ковша?…

Четырехковшовый экскаватор (рис. 43, Г) -шаг назад по сравнению с роторным. Попытка вернуть технику во вчерашний день всегда безнадежна, и все же вот бесстрастное свидетельство: «Обращает на себя внимание огромное количество подобных предложений. Только в СССР за период 1952-1954 гг. количество заявок на подобные изобретения составило несколько десятков. Другие изобретатели полагали, что одноковшовые экскаваторы, особенно вскрышные, должны иметь еще большее количество одинаковых комплектов рабочего оборудования»1. Конечно, ни одно из этих предложений не было осуществлено…

Техника идет только вперед, ее развитие нельзя ни повернуть вспять, ни остановить. Даже в тех случаях, когда кажется, что следующий шаг сделать невозможно, этот шаг обязательно будет сделан.

Тенденции развития техники неодолимы; объект должен прийти к логическому завершению, круша и обходя всяческие «невозможно». Зато потом развитие словно прекращается. Здесь-то и возникают особенно интересные изобретательские задачи.

Главнейший признак этого «предпереворотного» состояния заключается в том, что начиная с некоторого момента технический объект растет только количественно, новый эффект достигается за счет увеличения размеров объекта или числа одновременно работающих объектов, а качественные изменения отсутствуют.

Читать дальше