Но шло время, а советская палубная авиация продолжала оставаться слабой. Зато к этому периоду резко возросла мощь авианосных ударных соединений ВМС США, за счет постройки новых многоцелевых атомных авианосцев, оснащенных сильным авиакрылом (до 100 самолетов, половина из которых- носители ядерного оружия), обладающих высокой боевой устойчивостью. В состав АУГ включались атомные крейсеры с развитыми системами обнаружения, целеуказания и поражения, в охранении таких соединений участвовали многоцелевые атомные субмарины- общая глубина гидроакустического наблюдения АУГ дошла до 200 км, радиолокационного наблюдения- до 650 км, а с использованием системы АВАКС- до 1300 км, корабельные истребители могли обеспечить перехват воздушных целей на дальностях до 900 км. Для потопления атомного авианосца (при расчете принята масса боевого заряда в 400 кг) необходимо было попадание до 25 торпед, или не менее 15 крылатых ракет, или 11 днищевых взрывов. Все это повышало ударные и оборонительные возможности потенциального противника.

Организационно угрожающие нам авианосцы входили во 2 флот (Норвежское и Северное моря), 6 флот (Средиземноморский) и 7 (Тихоокеанский), являлись силами передового базирования и в течение первых 3-5 суток могли нанести до 1500 ядерных ударов по объектам на территории СССР. Такого «мускулистого парня» обязательно требовалось нейтрализовать.

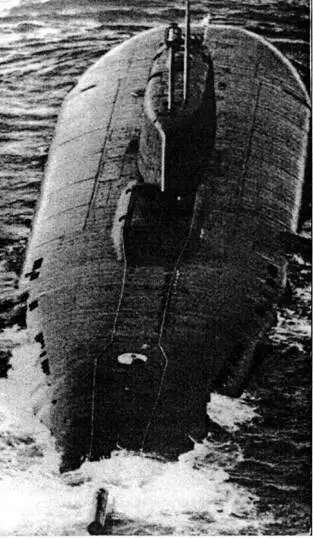

Задачу уничтожения авианосных ударных групп вновь пришлось доверить подводным лодкам с крылатыми ракетами, только совершенно нового, третьего поколения. Поиски по определению вида будущей «охотницы за авианосцами» начались в 1967 году, одновременно с началом работ по перспективной противокорабельной ракете.

Проработки по новой подводной лодке было решено поручить одновременно трем КБ, после выработки в декабре 1969 года ВМФ тактико- технического задания. Телеграммой за подписью Главкома ВМФ С.Г. Горшкова и министра судостроительной промышленности Б.Е. Бутомы от 2 февраля 1970 года СКБ-112, ЦКБ-16 и ЦКБ-18 поручалось выполнить проектную проработку по дальнейшему развитию атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.

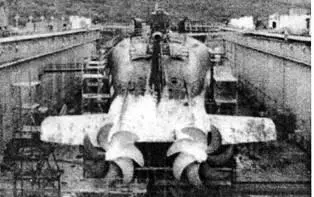

Дело в том, что после окончания работ по проекту 661 (уже упоминавшаяся скоростная титановая лодка) вышло Постановление ЦК и Совмина от 10 августа 1964 года по десятилетнему плану судостроения, в котором серийных лодок этого типа не предусматривалось. ЦКБ-16, тем не менее, продолжало дальнейшее развитие 661 проекта и после сдачи опытной лодки, поэтому по полученному заданию под руководством Н.И. Исанина было проработано три варианта, из которых третий (основной) имел на вооружении 16 перспективных ракет «Гранит», ГАК «Скат», 6 торпедных аппаратов с боезапасом до 22 торпед, водоизмещение 6210 тонн, длину 124 метра. Еще два варианта были проработаны для комплекса «Малахит», с возможностью замены на «Гранит», а также с освоенным промышленностью ГАК «Рубин». Лодка предполагалась титановой. Это предопределило ее судьбу, так как титан был еще очень дорогим и трудоемким материалом.

Горьковское СКБ-112 еще в 1967-68 году под руководством А.Г. Лещева рассмотрело несколько вариантов перевооружения строящихся лодок проекта 670 новым комплексом «Гранит». С 24 ракетами ее водоизмещение составляло 5200 тонн, но транспортировка на Север из Горького потребовала бы демонтажа оборудования и разделения корпуса на две половины. Поэтому в 1970 году ограничились лишь предложением по установке четырех ПУ на заказ С-721, для отработки комплекса и испытаний. Предложение не было принято.

Одновременно задание поступило и в ЦКБ-18. Проектные работы возглавлял П.П. Пустынцев. Поскольку подобных 661 и 670 проектам наработок здесь не было, они были взяты в качестве прототипа. При наличии той же самой номенклатуры вооружения, что и в варианте ЦКБ-16 (16 ракет «Гранит», 6 ТА двух калибров) подводный ракетоносец предполагался стальным, что удешевляло строительство и выгодно отличало «рубиновский» вариант от «малахитовского». Водоизмещение составляло 6700 т.

На основе всех этих проработок постановлением правительства от 16 июля 1970 года было принято решение о проектировании и создании подводной лодки с крылатыми ракетами третьего поколения, для включения ее в план военного кораблестроения на 1971-80 годы.

Читать дальше