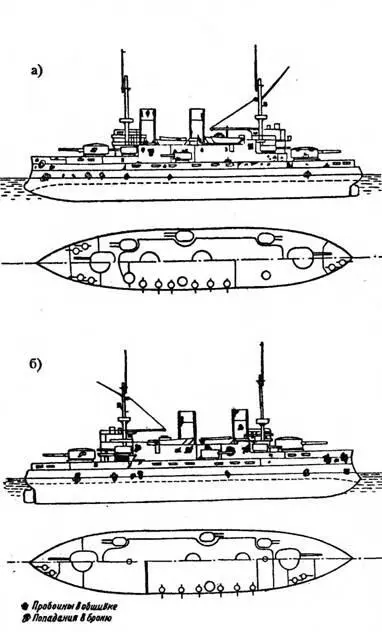

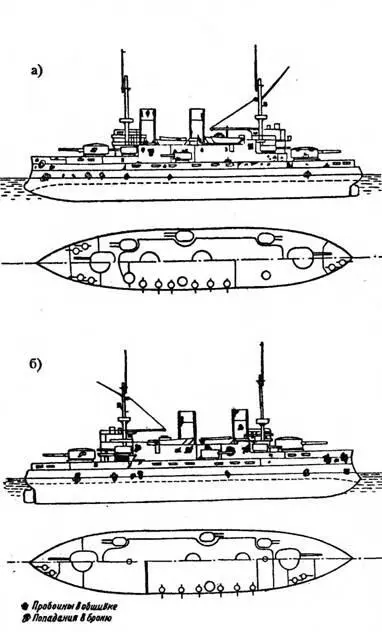

Боевые повреждения на броненосце "Орел": а) вид с левого борта, б) вид с правого борта.

И всю ночь огнем носовой 305-мм пушки, способных действовать 152-мм башен и чудом уцелевших на носовом и кормовом мостиках 47-мм пушек отражали атаки японских миноносцев. Все 6 прожекторов, как их ни старались сберечь во время боя, оказались разбиты. Огонь спешно налаженного с помощью временной проводки одного из катерных прожекторов был слишком слаб, чтобы отыскать приближавшийся к борту миноносец. Но это несчастье оказалось во благо: отсутствие возможности ночью освещать и тем привлекать к себе плохо ориентировавшиеся в темноте миноносцы помогло "Орлу" избежать торпедных атак. Очень скоро на "Орле" оценили это и стреляли только по тем миноносцам, которые появлялись в действительно опасной близости и были различимы. Этой тактике, применявшейся на 1-й Тихоокеанской эскадре, З. П. Рожественский, в силу ли своего самомнения или иных "высоких" мотивов, корабли 2-й эскадры не обучал.

Спасительным оказалось и непроизвольное включение "Орла" в отряд Н. И. Небогатова (головным шел "Император Николай I", за "Орлом" – "Генерал-адмирал Апраксин" и "Адмирал Сенявин"), корабли которого до присоединения к эскадре З. П. Рожественского были приучены плавать без ходовых огней. Скрыв огни и не открывая лучей прожекторов, стреляя только по явно обнаружившим себя миноносцам, они без повреждений сумели отбить все восемь предпринимавшихся за ночь атак. Прорывавшиеся в одиночку или отставшие от отряда Н. И. Небогатова корабли эскадры отчаянно светили в ночи, и все за это жестоко поплатились: бросавшиеся со- всех сторон на луч прожектора миноносцы сумели подорвать крейсер "Адмирал Нахимов" и броненосцы "Сисой Великий" и "Наварин".

Самоотверженно несли свои изнурительные вахты машинная и кочегарная команды, которые в бою вместо обычных в походе 6-9 уз доводили скорость до 13 уз. В полном неведении о том, что происходит наверху (сведения поступали невнятные и отрывочные), не зная, чем может грозить очередной, упорно нарастающий крен, люди у машин и котлов "Орла", как и их товарищи на погибших кораблях, совершали свой никем не оцененный подвиг.

Исправное действие механизмов, немедленное и точное исполнение команд из боевой рубки, а затем – центрального поста обеспечивал в правой машине старший механик полковник *И. И. Парфенов, назначенный на корабль, вопреки обыкновению, чуть ли не перед уходом корабля в плавание. Левой машиной управлял штабс-капитан К. А. Скляревский. Безотказное питание паром главных механизмов и корабельной электростанции на всех требовавшихся режимах обеспечивали в носовой кочегарке- вахтенный механик поручик Н. Г. Русанов, в кормовой – прапорщик по механической части В. И. Антипин. У минных аппаратов в готовности к действию находился прапорщик по механической части П. А. Можжухин. Прапорщики из выпускников гражданских технологических институтов отлично справлялись со своими обязанностями и ни в чем не уступали своим сверстникам, подготовленным Кронштадтским инженерным училищем.

Был момент, когда удушающие газы от разрывов японских снарядов на рострах вместе с дымом пожаров по вентиляционным шахтам заполнили второе отделение первой кочегарки, отчего боевой смене пришлось даже временно покинуть его и'остановить вентиляцию. Но на работе механизмов это не отразилось – люди успели вернуться и продолжили вахту у котлов. Не останавливая работу носовой кочегарки, поручик Русанов и кочегарный старшина Мазаев справились и с разрывом паровой магистрали от одного из котлов. Магистраль без промедления перекрыли, а котел переключили на питание вспомогательных механизмов. Счастливо обошлись для машин, не вызвав повреждений, и неоднократные случаи попадания осколков, проникавших в машинные отделения сквозь броневые колосники.

К утру, перераспределив уцелевших людей на боевых постах, подвели горький итог. Из команды недосчитались 73 человека, но в батарейной палубе, куда доставляли тела погибших, опознанных вместе с мичманом А. П. Шупинским оказалось только 27. Тела остальных были изуродованы до неузнаваемости или, как прапорщика Г. А. Калмыкова, вовсе не нашли. Рано утром 15 мая 1905 г. погибших с соблюдением церковного обряда предали морю. Они были похоронены еще под Андреевским флагом, и уже в японском плену умерли пережившие невыразимые мучения от полученных ран командир Н. В. Юнг и лейтенант А. В. Гире.

Читать дальше