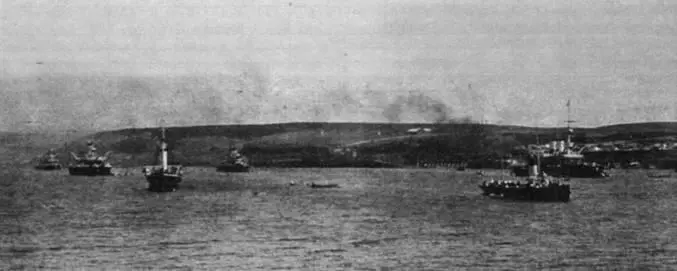

Эскадра покидает Севастополь

Севастополь. Практическая эскадра в Южной бухте. (С открытки того времени)

Эти цифры говорят о многом. Высшая чиновничья верхушка считала себя помещиками от ведомства, в коем состояла, и в действительности служила не своему народу, а своему царю-кормильцу. Так на рубеже двух веков в России, разодетое в разные "одежды", по-прежнему существовало крепостное право. В подтверждение этого заметим, что число медиков в Морском ведомстве за эти четыре года увеличилось с 291 до 295 – на 5 человек !!! *

Бумажную деятельность высшего чиновничества можно хоть как-то оправдать – другим заниматься они не могли, но оправдать постоянную экономию на боевой подготовке кораблей уже никак нельзя. Из- за недостатка средств в течение 11 лет с 1895 по 1905 гг. "Двенадцать Апостолов" был в кампании только шесть раз.

Дважды во время службы его использовали в качестве опытового корабля. В результате проведенных на нем испытаний принимались технические решения в масштабе всего флота.

Первым в начале ноября 1895 года испытывался изобретенный минным офицером канонерской лодки "Терец" лейтенантом А.П. Угрюмовым ручной способ постановки мин заграждения с рельсовых путей. Еще в 1892 г. А.П. Угрюмов предложил свой способ постановки мин заграждения, применимый практически для каждого корабля (представлен в МТК 2 декабря 1892 г.).

Одновременно свой проект предложил и лейтенант Степанов, ставший впоследствии командиром минного заградителя "Амур", от мин которого в 1904 г. погибли два японских броненосца. Способ Степанова был более сложным и нашел применение только на кораблях специальной постройки. По системе Угрюмова мины хранились на палубе на специальных рельсах и в нужный момент просто вручную сбрасывались за борт. Впервые этот способ испытали летом 1893 г. на шхуне "Пицунда". В начале ноября того же года их повторили уже на "Двенадцати Апостолах".

Для этого на верхней палубе за кормовой башней проложили "железную дорогу", которая завершалась своеобразным наклонным "трапом". Высота "трапа" над водой составила 5,5 м. Под руководством минного офицера броненосца лейтенанта Симона 11-го и 12-го ноября сбросили в течение нескольких минут по 11 мин. Ус

пех превзошел все ожидания – мина в воду падала практически вертикально, имея наклон всего в 5°. Такой способ особенно был применим для броненосцев, ведь на них по положению мирного времени находилось более 300 мин, а в военное время их число достигало 600. Рельсовый способ постановки мин затем полностью вытеснил более сложный механический при помощи кранбалок по системе лейтенанта Степанова, бывшего на вооружении наших первых минных заградителей.

Второй раз корабль назначили для испытаний при выявлении оптимальных размеров выстрелов для минных сетей. Противоречивые мнения специалистов, обобщивших опыт русско-японской войны, о целесообразности сетевых заграждений вынудили МТК детально рассмотреть этот вопрос. Для опытов вновь выбрали "Двенадцать Апостолов".

Основной целью стало выяснение достаточной прочности сетевых полотнищ и длины шестов (6 м). Более того, в МТК опасались, что торпеды, попадая в район нижней кромки сети, подтягивали ее до борта. Для ответа на эти вопросы корабль с опущенными минными сетями обстреливали торпедами образца 1898 и 1904 гг.

Первые два выстрела торпедой образца 1898 г. (скорость 29 узлов, вес 440 кг.) сеть (вес полотнища 180 кг.) выдержала. При двух выстрелах торпедой образца 1904 г. (скорость 32 узла, вес 656 кг.) оказалось, что в первом случае в сети, не имевшей подвесок, торпеда не дошла до борта 0,9 м, во втором – попав в сети с подвесками, она разорвала 25 подвесок и почти дошла до самого борта. Опыты дали ценные результаты, и позднее на всех кораблях для большей безопасности минные выстрелы удлинили до 7,3 м, а диаметр колец сетей уменьшили.

В 1896, 1899, 1900 и 1901 гг. корабль в первую линию не входил и находился либо в излюбленном флотским руководством вооруженном резерве, либо в ремонтах. В этот период экипаж корабля заметно сокращали, и жизнь на нем шла как бы "в полнакала".

Но тем не менее, по понятиям столичной верхушки, флот жил. Так в феврале 1901 г. в библиотеку броненосца передали в единственном экземпляре (№ 109) "секретное издание" "Сборник сведений о военно-морских флотах иностранных государств". В качестве дополнения к нему поступил и экземпляр, посвященный только кораблям японского флота. Книги эти доставляли из Главного штаба в штаб флота, а уже оттуда по приказу его начальника контр-адмирала Иениша передавали на крупные боевые корабли.

Читать дальше