Выпустили тридцать четыре экземпляра Ki.46-Ko, затем на заводе № 11 в городе Нагоя началась сборка Ki.46- Otsu с моторами На-102. Первый разведчик новой модификации поднялся в воздух в марте 1941 г. Кроме двигателей На-102, на которых оставили старые капоты, самолёт отличался увеличенным диаметром винтов (2,95 м) и большей вместимостью топливной системы (1657 л) -за счёт дополнительных баков в носке крыла.

Конструкторы отыскали способ облегчения конструкции, и пустой вес самолёта уменьшился на 116 кг, достигнув 3263 кг. Мощность мотора На- 102 оказалась достаточной для преодоления заветного рубежа, и максимальная скорость разведчика составила 604 км/ч на высоте 5800 метров. Максимальная продолжительность полёта на экономичной скорости в 426 км/ч достигала 5 часов 48 минут, то есть лишь 12 минут не хватило до запланированных 6 часов. Успех конструкторов был очевидным: при полетах над Тихим океаном новый японский стратегический разведчик становился практически недосягаемым для любого истребителя.

В период с июля по сентябрь 1941 г. на базе в Кагамигахаре организовали шесть отдельных разведывательных авиаполков, имевших обозначение «Чю- тай». Строевые пилоты получили сразу первую модификацию Ki.46-Ko и более скоростной вариант Ki.46-Otsu. Вскоре все шесть Чютаев (№ 50, 51, 70, 74, 76 и 81) направились в Маньчжурию, откуда разведчики постепенно распределились по аэродромам в Китае и на Тайване. Дальше всех-в Камбоджу- забрался полк № 51. Вскоре разведчики облетали практически всю Юго- Восточную Азию, потому что японским генералам требовалась информация о базах предполагаемого противника (США и Великобритании) перед готовившейся большой войной. Так, в октябре 1941 г. капитан Икеда на своём Ki.46-Ko несколько раз взлетал с базы Компонг в Камбодже и появлялся над Малайей, где выбирал с воздуха места для будущей высадки десанта.

После нападения на Пёрл-Харбор и начала войны на Тихом океане полёты стали ещё более интенсивными. Двухмоторная «Дина» (Dinah – такое обозначение получил самолёт у союзников) оставалась «крепким орешком» для американских и английских пилотов. Даже самые современные истребители союзников порой не могли догнать разведчика. В этом неоднократно убеждались пилоты «Лайтнингов» F-38F над Тихим океаном и «Спитфайров» V над Северной Австралией. Сбить японский разведчик, который делал над целью всего один заход на большой высоте и скорости, было практически невозможно. Ещё более осложняла перехват тактика японских пилотов, взлетавших зачастую с одного аэродрома, а возвращавшихся после выполнения задания на другой. Почти невозможно было определить направление, с которого ожидался прилёт разведчика, и шанс уничтожить «Дину» уменьшался.

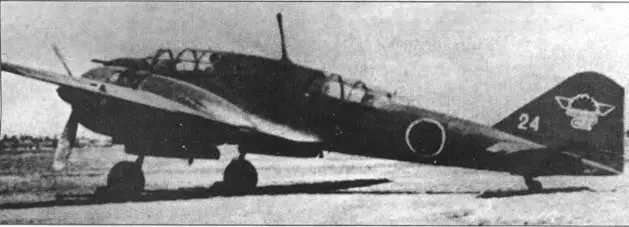

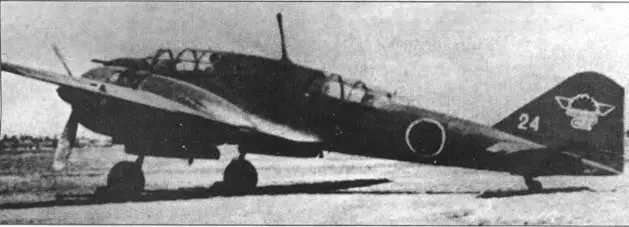

Ki.46-Hei из Чютая №17

Тяжелый перехватчик Ki.46-Hei КА1

Большой проблемой при эксплуатации самолёта оставалась недостаточная надежность кислородной системы, крайне необходимой при высотных полётах. Однако в целом технический состав был доволен машиной, несмотря на облегчённую силовую конструкцию. Основные претензии высказывали лётчики, которые сидели практически «верхом» на непротектированном топливном баке и в случае попадания под огонь противника могли сгореть заживо. К тому же, единственный задний пулемёт винтовочного калибра защищал плохо и отличался частыми отказами. Много нареканий вызывало ненадёжное радиооборудование. К счастью главное оружие разведчика – фотоаппараты – работали безотказно. В фюзеляже могли разместиться фотокамеры нескольких типов с фокусным расстоянием от 24 см до 1 метров, и их снимки составляли главную ценность всех полётов «Дины».

Казалось, что неуловимый разведчик не нуждается в серьёзных доработках. Но летом 1942 г. конструкторы «Мицубиси» приступили к разработке ещё более скоростного варианта самолёта под индексом Ki.46-Hei. Новая «Дина» получила моторы На-112-Otsu с непосредственным впрыском топлива, развивавшие на взлёте 1500 л.с. Мощные двигатели требовали повышенного расхода бензина, поэтому пришлось увеличить емкость топливной системы до 1895 литров. Максимальная продолжительность полёта при этом осталась около шести часов. От ненадежного заднего пулемёта решили отказаться, посчитав, что лучшей защитой разведчика станет его скорость. Остекление кабины лётчика выполнили полностью обтекаемым – без ступеньки фонаря, чтобы придать самолёту более чистые аэродинамические формы, Пилоты впоследствии высказывали недовольство таким новшеством, справедливо полагая, что не стоит расплачиваться ухудшением обзора за выигрыш в скорости нескольких километров.

Читать дальше