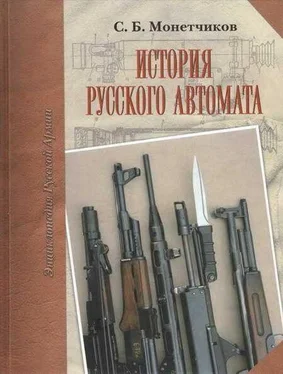

Однако в этом длинном ряду отечественных конструкторов особняком стоит имя выдающегося оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Оно широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом, поскольку практически во всех войнах и военных конфликтах второй половины XX столетия принимал участие автомат его-конструкции с маркой АК. Эффективный и надежный автомат Калашникова стал одним из символов нашей нелегкой эпохи. В этом оружии в полной мере была реализована перспективная концепция компоновки автоматического оружия, основными чертами которого стали компактность, технологичность, простота в обслуживании и ремонте. Предлагаемая читателю книга — История русского автомата неразрывно связана, в первую очередь, с самыми массовыми образцами отечественного оружия — автоматами Калашникова всех модификаций. Причем наряду с творческими заслугами самого М.Т. Калашникова, разработавшего один из лучших образцов автоматического стрелкового оружия, автор постарался отразить и немалый вклад в его создание многочисленных специалистов из конструкторских бюро, оружейных заводов. полигонов, научно-исследовательских институтов и воинских частей, а также представителей Главного ракетно- артиллерийского управления Министерства обороны и Министерства оборонной промышленности. Книга написана на основе документальных и архивных материалов, использованы также многочисленные труды советских историков-оружиеведов и. в первую очередь, В.Г. Федорова, мемуары самого М.Т. Калашникова, воспоминания его соратников, непосредственных участников или очевидцев описываемых событий, в частности А.А. Зайцева, Г.А. Коробова, А.А. Дементьева. М.Т. Малимона, К.А. Барышева. Такой комплексный подход к истории отечественного автоматического стрелкового оружия дает возможность глубже осмыслить многие вопросы укрепления обороноспособности нашей Родины.

К великому сожалению, практически большая часть развития отечественного стрелкового оружия остается малоизвестной, поскольку специфика работы военно-промышленного комплекса ранее, по понятным причинам, не признавала открытости и доступности к своим секретам. До сих пор многие вопросы остаются тайной за семью печатями. Также и предложенная читателю работа не претендует на полное освещение истории создания и развития отечественных автоматов. Многие вопросы требуют детального изучения, поскольку еще далеко не все архивы открыты, и многие, в том числе и важнейшие, документы Министерства обороны и оборонного комплекса страны не известны исследователям. Поэтому поле деятельности для историков, изучающих эту тему, практически безгранично. Но автор был бы удовлетворен. если все. что сохранила память старших товарищей, и то, что по крупицам удалось собрать в этой книге, помогло бы читателям понять сложнейший путь эволюции оружия — начиная от осевой линии, проложенной конструктором на ватмане, до выхода изделия с конвейера завода, и вплоть до т ого момента, когда автомат берет в свои руки солдат.

Автор выражает признательность и искреннюю благодарность за оказанную помощь и содействие К.А. Барышеву, А.Ю. Борцову, А.А. Дементьеву, М.Е. Драгунову, В.А. Изотову, А.Н. Кулинскому, И.И. Кириллову, В.В. Кораблину, Г.А. Коробову, А.А. Лови, Ю.А. Напваладзе. М.Э. Портнову.

Особую благодарность автор приносит командованию Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, и. в первую очередь, начальнику музея полковнику В.М. Крылову за предоставленную возможность работы с экспонатами музея и их фотографирование.

Огромную помощь в создании книги оказала Г. А. Монетчикова, без которой эта книга не увидела бы свет.

Часть I Автоматическое оружие под «промежуточный» патрон

6,5-мм автомат Федорова образца 19X6 г.

По мнению многих специалистов-оружейников, к началу XX века при достигнутом уровне развития технологии, машиностроения и металлургии основные образны стрелкового оружия пехоты — винтовки и карабины (т. е. длинноствольное оружие калибром не более 20 мм, предназначенное для метания пуль), а также боеприпасы к ним уже исчерпали свои потенциальные возможности повышения боевых и эксплуатационных свойств или были близки к этому. Однако это не означало, что их дальнейшее совершенствование становилось вообще невозможным, особенно, если речь шла об улучшении работы запирающих узлов, упрощении обслуживания в процессе эксплуатации, технологии изготовления того или иного образца. В то же время стало ясно, что динамические характеристики винтовок с ручным перезаряжанием достигли своего предела, не позволяя добиться существенного повышения скорострельности. Поэтому конструкторы обратились к идее совмещения в одном образце компактности и легкости винтовки и скорострельности пулемета. Решение комплекса новых задач усложнялось проблемами, обусловленными не только недоработанными системами автоматики, но и конструкцией винтовочных патронов. обладавших излишней мощностью, которые из-за большого импульса отдачи не обеспечивали требуемой эффективности огня. Все крупнейшие оружейные фирмы мира, проводившие интенсивные изыскания в этой области. стремились выйти из сложившейся ситуации путем комплексного решения двух проблем: создания новых систем стрелкового оружия и патронов с уменьшенными габаритно-весовыми характеристиками и улучшенной баллистикой.

Читать дальше